종교철학ㅣ사상

|

과학으로 하느님 알기19-22: 신다윈주의는 과연 완벽한 진화론인가? |

|---|

|

[김도현 신부의 과학으로 하느님 알기] (19) 신다윈주의는 과연 완벽한 진화론인가? ① 진화는 진보 아니라 다양성의 증가… 변이 과정 그 자체일 뿐

저는 지난 글을 통해 분자생물학 및 집단 유전학이 크게 발전한 20세기 후반에 이르러 ‘한 종 내에서 다양한 변이가 생겨나는 단기간의 진화 과정’을 많은 개체수, 변이 및 선택이라는 요소들을 통해 설명하는 경우는 분자생물학적 관점을 포함한 신다윈주의에 의해 대단히 잘 설명되고 있는 중이라고 말씀을 드렸습니다.

이에 덧붙여서 과거에 있었던 공통의 조상 종에서 새로운 후손 종들로의, 즉 ‘한 종으로부터 다른 종으로의’ 진화 과정 역시도 분자생물학적 작업을 통해 간접적으로 확인이 가능한 상황에 있습니다. 예를 들어, (개신교의 창조과학 지지자들은 이 내용을 강력히 반대하고 있지만) 침팬지와 인간은 2000년대 들어서 DNA 유전 염기 서열의 분석을 통해 살펴볼 때 서로 간에 아주 유사한 (95~99% 동일한!) DNA를 갖고 있음이 수차례 확인되었습니다. 그래서 현재 침팬지와 인간은 공통의 조상으로부터 갈라져 나온 다른 종들이라는 결론에 다다른 상태에 있습니다. 그리고 아프리카의 차드에서 발견된 화석을 통한 연구에 따르면 침팬지와 인간이 공통의 조상으로부터 갈라져 나온 시점은 대략 600~700만 년 전으로 추정되고 있는 중입니다. 이렇듯이 과거에 있었던 공통의 조상 종에서 새로운 후손 종들로의 진화 과정을 흔히 ‘대진화’(macroevolution)라고 부릅니다.

참고로, 우리가 대진화에 대해 쉽게 오해하는 부분은 ‘언젠가 머나먼 미래에 침팬지에서 사람으로 진화하지 않을까’하고 상상하는 것입니다. 이러한 진화는 다윈이 「종의 기원」을 출판한 직후부터 많은 이들이 오해했던 것인데요, 이러한 진화는 절대로 불가능하다고 이미 다윈은 설명했습니다. 침팬지는 수만 년이 지나도 좀 더 진화된 침팬지 내지는 침팬지로부터 갈라져 나간 다른 새로운 종이 될 뿐 우리 같은 사람이 되지는 않습니다. 다시 말해서, 한 공통의 종에서 일단 개개의 종으로 분화된 이후에는 그 개개의 종이 서로 다른 종으로 진화하는 것은 불가능하다는 것이죠. 그래서 개구리가 수만 년 뒤에 악어나 새가 될 거라는 식의 일반인들의 상상은 옳지 않다는 것입니다. 단지 “개구리와 악어, 새는 공통의 조상 종을 가지고 있다”라고 말할 수 있을 뿐입니다. 다윈은 바로 이러한 종의 기원과 분화를 ‘생명의 나무’(tree of life)라는 그림으로 그려서 설명했습니다. 나무의 가지들은 일단 갈라져서 자라면 그 가지들이 서로 다시 붙는/결합하는 경우가 없기 때문에, 다윈은 나뭇가지 그림을 활용해서 종의 기원과 분화를 시각적으로 설명하는 방식을 취한 것이죠.

이렇듯이 다윈은 「종의 기원」을 집필할 때 대진화의 과정, 즉 한 공통 조상 종으로부터 다른 새로운 종들로의 진화 과정을 정확하게 설명하는 것을 궁극적인 목표로 하고 있었습니다. 그리고 많은 일반인들은 진화론이 다윈의 목표에 이미 완전히 도달한 것으로 현재 믿고 있는 상황에 있습니다. 그런데, 과연 정말로 그럴까요?

현재까지의 연구를 살펴보면, 대진화에 관한 학문적 완성은 일반인들의 예상과는 달리 아직 갈 길이 먼 것으로 보입니다. 현재 진화론에 있어서 대단히 심각한 점은, ‘대진화의 전체 과정’에 관해 권위 있게 설명하는 통합적 이론이 아직까지 제대로 존재하지 않고 있다는 점입니다.

대진화와 관련해서 진화론 학자들은 다음과 같은 여섯 가지 중요한 질문들에 대해 아직까지 속 시원한 답을 제시하지 못하고 있는 상태에 있습니다:

1. 진화는 진보와 동일한 개념인가? 2. 진화의 속도는 점진적인 것인가 아니면 급격한 것인가? 3. 진화 메커니즘과 생명 현상은 분자생물학의 대상인 유전자 수준으로 환원될 수 있는가? 4. 생물의 형질은 자연선택과 얼마나 관련이 되어 있는가? 5. 개미나 벌 등에서 보이는 협동이라는 현상은 진화의 결과인가? 6. 신다윈주의만이 성공한 진화 이론인가?

이제 첫 번째 질문인 ‘진화는 진보와 동일한 개념인가?’에 대한 학자들의 견해를 간략하게 소개해 보겠습니다.

첫 번째 질문은 진화론 학자들뿐만 아니라 일반인들 역시도 고민하는 내용일 것입니다. 우리가 ‘진화’라는 말을 접할 때 가장 흔히 떠올리는 이미지는 바로 ‘진보’(progress)라고 할 수 있습니다. 즉, 진화는 시간의 흐름에 따라 과거보다 미래에 점점 더 좋아지는/발전하는 과정이라는 것이라고 많은 사람들은 믿고 있죠. 몇몇 진화론자들은 진보라는 추상적인 표현보다 더 구체적인 과학적 개념으로 ‘복잡성’이라는 개념을 도입하기도 합니다. 이들에 따르면, 진화는 복잡성이 증가하는 과정인 것이죠.

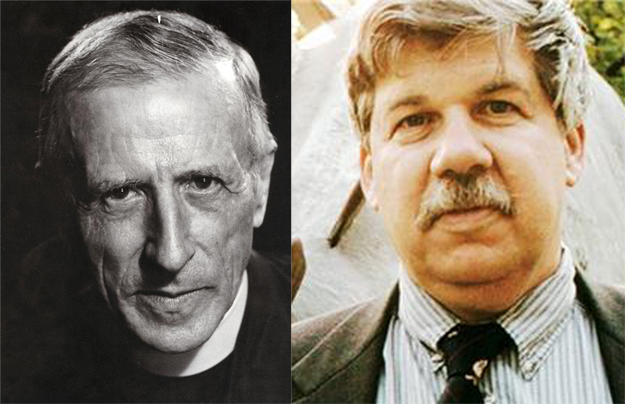

복잡성의 증가로서 진화를 해석한 단적인 예로는 베이징 원인(Homo erectus pekinensis)을 발견한 탐사대를 이끌었던 예수회 신부 피에르 떼이야르 드 샤르댕(Pierre Teilhard de Chardin, S.J, 1881~1955)을 들 수 있습니다. 그는 자신의 저서 「인간 현상」(Le Phénomène Humain)을 통해 시간의 흐름에 따른 의식의 복잡화의 증가라는 개념을 이용하여 물질, 생명, 인간, 초의식으로의 진화 과정을 당시의 물리학 및 진화 생물학의 개념들을 빌려 일관되게 통합적으로 설명하려는 전대미문의 시도를 하였습니다. 현재 우리나라에도 떼이야르 신부님에 대해 관심을 갖고 있는 분들이 많이 계시죠.

하지만 떼이야르 신부님을 비롯해서 ‘진화’를 ‘진보’와 거의 동일한 의미로 보는 소위 정향진화론(orthogenesis)의 관점을 주장한 학자들은 20세기 이후 신다윈주의 학자들로부터 크게 비판을 받게 됩니다. 단적인 예로 스티븐 제이 굴드(Stephen Jay Gould; 1941~2002)는 정향진화론적 사고를 맹렬히 비판하면서 “진화는 진보가 아니라 다양성의 증가일 뿐이며, 최종 목적도 방향성도 없는 변이 과정 그 자체”라는 점을 일관되게 강조하였습니다. 현재의 많은 진화론자들은 굴드의 견해를 지지하는 입장입니다. [가톨릭신문, 2022년 10월 2일, 김도현 바오로 신부(서강대학교 교수)]

[김도현 신부의 과학으로 하느님 알기] (20) 신다윈주의는 과연 완벽한 진화론인가? ② 진화의 속도를 가늠할 ‘중간 화석’ 기록이 충분하지 않다

저는 지난 글을 통해 대진화와 관련해서 진화론 학자들은 다음과 같은 여섯 가지 중요한 질문들에 대해 아직까지 속 시원한 답을 제시하지 못하고 있는 상태에 있다고 말씀드린 적이 있습니다.

1. 진화는 진보와 동일한 개념인가? 2. 진화의 속도는 점진적인 것인가 아니면 급격한 것인가? 3. 진화 메커니즘과 생명 현상은 분자생물학의 대상인 유전자 수준으로 환원될 수 있는가? 4. 생물의 형질은 자연선택과 얼마나 관련이 되어 있는가? 5. 개미나 벌 등에서 보이는 협동이라는 현상은 진화의 결과인가? 6. 신다윈주의만이 성공한 진화 이론인가?

이제 두 번째 질문을 살펴보겠습니다. 두 번째 질문에 대해서는 ‘계통 점진주의’(phyletic gradualism)라는 주장이 오랫동안 정설로서 받아들여져 왔습니다. 계통 점진주의는 종의 진화가 매우 오랜 시간 동안 세대에 걸쳐 점진적으로 이루어진다는 주장으로서 찰스 다윈 이래로 리처드 도킨스에 이르기까지 많은 진화론자들이 지지해왔습니다.

다윈이 살아생전에 진화와 관련해 해결하지 못한 여러 문제들 중 하나는 진화의 직접적인 증거라고 할 수 있는 화석기록의 불충분성에 관한 것이었습니다. 만약에 화석기록이 진화의 매 단계마다 충분히 남아 있다면 이를 연대별로 배열했을 때 급격한 변화보다 ‘점진적인’ 변화를 보게 될 것이라고 그는 생각했죠. 하지만 현실은 다윈 본인이 이미 걱정한 바와 같이, 한 종으로부터 다른 종으로의 진화를 설명할 때 가장 중요한 근거로서 받아들여지는 ‘중간 화석’(intermediate fossil; ‘missing link’라고도 불립니다)이 기대만큼 많이 발견되지 않고 있는 실정입니다. ‘중간 화석’은 대진화의 중간 과정을 설명하는 (현재는 멸종된) 생명체 종의 화석을 말하며, 시조새(Archaeopteryx)의 화석들이 그 대표적인 예로서 흔히 언급되고 있습니다.(지금까지 총 12개의 시조새 화석이 발견되었습니다.)

이 중간 화석은 대진화 과정을 입증하는데 결정적인 역할을 하기 때문에 대진화를 옹호하는 학자들과 대진화를 비판하는 이들 모두에게 대단히 중요하게 여겨지고 있죠. 그래서 이 중간 화석의 발견이 기대에 미치지 못하고 있다는 점은 소위 창조과학 추종자들이 대진화를 공격할 때 항상 언급하는 부분이기도 합니다.

창조과학 추종자들의 이러한 공격에 대해 대진화 지지자들은 한 종으로부터 새로운 종으로의 전이가 작은 집단 안에서, 좁은 장소에서, 그리고 상대적으로 짧은 시간 동안에 일어나기 때문에 중간 화석을 발견할 가능성이 현실적으로 매우 낮다고 주장합니다.

그리고 더 나아가 계통 점진주의의 강력한 옹호자인 리처드 도킨스는 미국의 한 여성 창조론자와의 대화를 인용하면서, 미국의 스미소니언 자연사 박물관(Smithsonian Natural History Museum)에 보관 중인 호미니드(hominid) 화석들에 이미 오스트랄로피테쿠스(Australopithecus), 호모 하빌리스(Homo habilis), 호모 에렉투스(Homo erectus), 고생 인류(archaic Homo sapiens) 및 현생 인류(modern Homo sapiens) 등의 중간 화석들이 포함되어 있으며, 그 중간 화석들 사이사이를 연결하는 또 다른 중간 화석들도 현재 계속 발견되고 있다고 주장합니다. 이어서 그는 대진화 반대론자들이 “화석이 없군요, 증거를 보여주세요, 화석이 없군요…”를 무한 반복하면서 중간 화석을 제시하면 또다시 그 중간 화석과 다음 진화 상태 사이의 또 다른 중간 화석을 내놓을 것을 요구한다고 하면서 그들을 비난합니다.

사실 고생물학, 천문학 등의 학문은 실험을 통해 데이터를 빠른 시일 내에 축적할 수 있는 물리학이나 화학과 달리 몇 개의 데이터를 얻기 위해 오랜 시간에 걸쳐 관측/관찰을 해야 합니다. 특히 고생물학의 경우는 땅을 파서 특정한 모양의 화석들을 발굴해야만 과학적인 주장이 성립될 수 있는데, 동일하거나 적어도 유사한 화석을 여러 개 발견하는 것이 쉽지 않고, 이러한 화석들이 오랜 기간 땅에 묻혀 있는 동안 변형이나 소실이 될 가능성도 존재합니다. 따라서 중간 화석의 개수 부족 문제는 고생물학의 학문적 특성상 어쩔 수 없는 한계로서 이해할 수도 있겠습니다.

바로 이러한 계통 점진주의를 반박하기 위해, 스티븐 제이 굴드는 1972년 닐 엘드리지(Niles Eldridge·1943~)와 함께 ‘단속 평형 이론’(Theory of Punctuated equilibrium)을 발표하였습니다. 그들은 화석상의 기록이 불연속적인 이유가 실제로 불연속적인 변화들이 진화를 이끌었기 때문인 것으로 보았습니다. 그래서 그들은 ‘진화는 점진적으로 발생하지 않으며 대신 일정한 정체기를 지나 한순간에 폭발적으로 발생한다’고 주장하는 이론인 단속 평형 이론을 발표한 것입니다. 따라서 단속 평형 이론은 진화의 속도가 시기에 따라서 극단적으로 달라진다는 점을 강조합니다.

그럼 계통 점진주의와 단속 평형 이론 중에 어느 이론이 더 올바른 이론일까요? 아직 아무도 확실하게 어느 쪽이 옳다고 말하지는 못하는 상황으로 보입니다. [가톨릭신문, 2022년 10월 16일, 김도현 바오로 신부(전 서강대학교 교수)]

[김도현 신부의 과학으로 하느님 알기] (21) 신다윈주의는 과연 완벽한 진화론인가? ③ 진화는 ‘유전자’나 ‘적응’에 의해 결정? 단정할 만한 결과는 없어

저는 지난 글을 통해 대진화와 관련해서 진화론 학자들은 다음과 같은 여섯 가지 중요한 질문들에 대해 아직까지 속시원한 답을 제시하지 못하고 있는 상태에 있다고 말씀드린 적이 있습니다.

1. 진화는 진보와 동일한 개념인가? 2. 진화의 속도는 점진적인 것인가 아니면 급격한 것인가? 3. 진화 메커니즘과 생명 현상은 분자생물학의 대상인 유전자 수준으로 환원될 수 있는가? 4. 생물의 형질은 자연선택과 얼마나 관련이 되어 있는가? 5. 개미나 벌 등에서 보이는 협동이라는 현상은 진화의 결과인가? 6. 신다윈주의만이 성공한 진화 이론인가?

이제 세 번째 질문을 살펴보겠습니다. 세 번째 질문에 대해 리처드 도킨스를 비롯한 몇몇 학자들은 소위 ‘유전자 결정론’(genetic determinism)에 입각한 답을 제시하고 있는 중입니다. 유전자 결정론은 진화 메커니즘, 더 나아가서 인간 행동까지도 개체나 집단이 아니라 유전자의 수준에서 결정된다고 주장하는 이론입니다. 유전자 결정론을 주장하는 가장 대표적인 인물인 리처드 도킨스는 진화에 대한 유전자 중심적 관점을 대중화하고 밈(Meme)이라는 용어를 도입한 1976년 저서 「이기적 유전자」(The Selfish Gene)로 널리 알려진 진화론자로서 현재까지 과학적 무신론의 대중화에도 크게 기여하고 있죠. 그의 저서 「이기적 유전자」에 따르면 인간을 포함한 모든 생물 개체는 단지 유전자를 전달하는 운반체에 불과하게 됩니다.

또 한 명의 대표적인 유전자 결정론자인 에드워드 윌슨(Edward O. Wilson; 1929~)은 개미 연구를 통해 동물의 사회적 행동과 진화의 연관성을 모색함으로써 사회적 동물들의 사회 현상을 생물학적 방식을 통해 설명하려 시도하는 소위 ‘사회생물학’(sociobiology)을 주창하였습니다. 사회생물학은 생물학적 기초 위에서 동물들의 사회적 행동을 기술하는 것을 목표로 하는데 여기에는 인간의 행동도 포함됩니다. 여기서 윌슨의 생물학적 기초는 바로 유전자가 되겠습니다. 그는 사회적 동물들의 사회 현상을 유전자의 수준에서 고찰할 때 자연선택이 결정적으로 작동하는 치열한 생존경쟁의 장에서 어떻게 동물들의 이타적인 행동이 일어나는지를 설명하는 데에 이점이 있다고 주장합니다. 그는 더 나아가 인간의 모든 사회 행동(종교와 윤리 등)도 역시 생물학적 현상에 불과하며 집단 생물학과 진화론적 방법론을 통해 분석될 수 있다고까지 주장하고 있습니다.

하지만 도킨스와 윌슨의 관점은 자칫 유전자만 이해하면 모든 생명 현상을 완전히 이해할 수 있다는 소위 유전자 만능론으로 빠질 가능성이 다분히 있으며, 특히 인간을 대상으로 고려하게 될 경우 이 관점은 인류 역사에서 큰 문제를 야기한 우생학(Eugenics)과 유사한 것으로 곡해될 우려가 다분히 있게 됩니다. 그러다 보니 유전자 결정론에 반대하는 학자들은 당연히 유전자의 우월적 지위보다는 생물 개체와 환경 간의 상호작용 등 다른 요인들을 보다 중요하게 여기는 식으로 나아가게 되죠.

대표적으로 스티븐 제이 굴드의 동료인 리처드 르원틴(Richard Lewontin; 1929~)에 따르면, 유전자만 들여다보아서는 생명체를 제대로 이해할 수 없으며, 유전자 차원, 유기체 차원, 환경과 이들의 상호작용이라는 차원을 깊이 이해할 때에야 비로소 생명체의 본성이 제대로 이해되는 것입니다.

그러면 유전자 결정론은 사라진 이론일까요? 그렇지는 않은 것 같습니다. 아마 시간이 지나면 유전자 결정론을 대체하는 관점이 주류를 이루게 되지 않을까 조심스럽게 예상해 봅니다.

이제 네 번째 질문을 살펴보겠습니다. 네 번째 질문은 적응주의(adaptationism)와 관련된 것입니다. 진화론의 역사 안에는 ‘자연선택에 의한 생물의 적응(adaptation)이 형질에 어떠한 영향을 미치는가’에 관해 오랫동안 논쟁이 있어 왔습니다. 여기서 적응이란 생물이 생존에 유리하도록 환경에 맞게 변화하는 과정을 의미합니다. 몇몇 학자들은 극단적으로 생물의 ‘모든’ 형질이 자연선택에 의한 적응의 결과라고 주장하며 이를 적응주의라 부르고 있죠.

이 적응주의에 따르면 한 생명체의 모든 형질은 그 생명체가 살고 있는 환경 속에서 살아남기에 적합하도록 자연선택된 결과인 것입니다.

하지만 모든 진화론자들이 적응주의를 찬성하지는 않습니다. 대표적으로 스티븐 제이 굴드의 경우는 생명체의 많은 형질이 진화의 ‘부산물’일 뿐이라고 주장했습니다. 그는 적응주의를 공격하기 위해서 동료인 리처드 르원틴과 함께 이탈리아 베네치아의 산 마르코 대성당을 진화론에 끌어들여 비유적으로 설명했습니다.

산 마르코 대성당처럼 돔형의 건축물을 지을 경우 기둥 위에 아치를 세우고 그 위에 돔을 만들다 보면 아치와 돔 사이에 홀쭉한 삼각형 모양의 휘어진 면이 생기게 되는데 이 부분은 필수적인 부분이 아니라 아치 위에 돔을 올리는 건축물에서 불가피하게 생겨나는 ‘부산물’이라는 것이 그들의 생각이었습니다.(이 면은 사실 펜던티브(pendentive)인데 굴드와 르원틴이 그들의 논문에서 ‘스팬드럴’(spandrel)이라고 잘못 명명했습니다.) 그런데 성당을 건축하는 사람들은 이렇게 부산물로 생겨난 스팬드럴을 그냥 내버려 두지 않고 그 공간에도 그림이나 조각을 장식했죠. 굴드와 르원틴에 따르면, 스팬드럴은 성당을 최상으로 아름답게 만들기 위해 처음부터 의도적으로 고안된 공간이 아니며 그저 건축 과정으로부터 발생된 부산물에 불과한 것입니다. 마찬가지로 생명체가 지니고 있는 많은 형질들은 스팬드럴이 그런 것처럼 그저 진화의 부산물에 지나지 않는다는 것이 그들의 주장이었습니다. 그들의 관점에 따르면, 인간의 언어 역시도 직접적인 자연선택의 결과라기보다는 뇌가 커지면서 자연스럽게 발생된 진화의 부산물인 것이죠.

그러면 적응주의는 굴드와 르원틴에 의해 완전히 정리된 이론일까요? 아직도 여전히 적응주의를 지지하는 진화론자들이 많은 것 같습니다. 그래서 이 두 견해 역시 긴 논쟁이 필요해 보입니다. [가톨릭신문, 2022년 10월 30일, 김도현 바오로 신부(전 서강대학교 교수)]

[김도현 신부의 과학으로 하느님 알기] (22) 신다윈주의는 과연 완벽한 진화론인가? ④ 다윈이 꿈꿨던 ‘완성된 대진화 이론’ 아직도 요원한 상태

저는 지난 글을 통해 대진화와 관련해서 진화론 학자들은 다음과 같은 여섯 가지 중요한 질문들에 대해 아직까지 속 시원한 답을 제시하지 못하고 있는 상태에 있다고 말씀드린 적이 있습니다.

1. 진화는 진보와 동일한 개념인가? 2. 진화의 속도는 점진적인 것인가 아니면 급격한 것인가? 3. 진화 메커니즘과 생명 현상은 분자생물학의 대상인 유전자 수준으로 환원될 수 있는가? 4. 생물의 형질은 자연선택과 얼마나 관련이 되어 있는가? 5. 개미나 벌 등에서 보이는 협동이라는 현상은 진화의 결과인가? 6. 신다윈주의만이 성공한 진화 이론인가?

이제 다섯 번째 질문을 살펴보겠습니다. 다섯 번째 질문인 협동/협력 문제는 찰스 다윈 스스로가 제기한 것으로서 최근까지도 제대로 된 설명이 제시되지 못한 상태에 있었습니다. 하지만, 최근 들어 현재 전 세계적으로 가장 활발히 진화 이론을 연구하고 있는 대표적인 학자인 마틴 노박(Martin Nowak·1965~) 하버드대학교 수리진화생물학 교수가 존 메이너드 스미스(John Maynard Smith·1920~2004)의 ‘진화 게임 이론’(evolutionary game theory)을 통해 다윈이 생전에 해결하지 못한 문제인 ‘협동/협력의 진화 메커니즘’을 5가지 규칙으로 설명하는 데에 성공했습니다.

그런데 노박은 특이하게도 스스로 가톨릭 신자임을 밝히면서 ‘진화론이 결코 신앙과 배치되지 않는다’는 주장을 공개적으로 해온 인물입니다. 노박은 “과학과 종교는 진리를 찾기 위한 두 본질적 요소이며, 이 둘 중 하나를 부인하는 것은 불임으로 가는 방식(barren approach)”이라고 강조합니다.

참고로 마틴 노박이 2011년 유명한 과학 잡지인 「뉴 사이언티스트」(New Scientist)와의 인터뷰에서 밝힌 견해를 잠시 소개해 드리겠습니다:

“내 생각으로는, 진화에 관한 순수한 과학적 해석은 무신론을 선호하는 주장을 만들지 않는다. 과학은 하느님을 부정하거나 종교를 대체하는 것이 아니다. 중력이 그렇지 않듯이, 진화는 하느님을 거스르는 주장이 아니다. 진화는 지구상에서 생명이 펼쳐지는 것을 설명해 준다. 그리스도교의 하느님은 ‘그분이 없으면 절대 진화가 일어나지 않는’ 분인 것이다.”

현재 가톨릭교회의 입장 역시 노박의 입장과 동일하다고 말할 수 있겠습니다.

이제 여섯 번째 질문을 살펴보겠습니다. 여섯 번째 질문에 대해서는 불과 얼마 전까지만 해도 거의 모든 진화론자들과 생명과학자들이 당연히 “Yes”라고 말했을 것입니다. 하지만 21세기 들어 생명과학 전체에서 가장 중요한 연구 분야로서 큰 관심을 불러오고 있는 후성유전학(epigenetics)이 출현함으로 인해 이제는 완전히 사라진 이론이었던 라마르크주의가 서서히 부활의 조짐을 보이고 있는 중입니다.

후성유전학은 ‘유전자 자체가 아니라 다른 메커니즘을 통해 한 세대에 특정하게 후천적으로 나타난 형질이 대를 거쳐 유전될 수 있다’는 내용을 담은 최신 유전학입니다. 후성유전학에 따르면, DNA 염기 서열이 변하지 않아도 특정 형질이 나타나거나 발현되지 않을 가능성이 생기고, 더 나아가 대를 이어 유전될 가능성도 있다는 것이죠.

특히 지난 10여 년간 전 세계 여러 연구팀이 수행한 연구 결과에 따르면, 인간과 동물 연구 모두 어린 시절 유해한 환경에의 노출이 성인기 만성 질환의 위험을 증가시킬 수 있음을 나타내고 있습니다. 예를 들어, 태중 혹은 어린 시절에 겪은 영양 부족 혹은 과잉, 출생 후 초기 성장의 변화 등은 주요 대사 기관의 발달에 영향을 미치고, 심지어 후손의 조직 기능도 변화시킬 수 있다는 것이죠. 그 한 가지 중요한 예로서, 산모의 ‘식생활’이 자녀와 그 후손들의 건강에 지속적인 영향을 미친다는 사실이 밝혀졌습니다. 특히 임신 중에 정상적으로 음식을 섭취하지 못한 산모가 낳은 자식(2대)들은 나중에 당뇨병에 걸리며, 그 자식들의 자식들(3대)까지도 당뇨병의 발병 위험이 증가하는 것으로 쥐 실험 결과 나타났습니다. 이는 후성유전학적 변화가 환경 노출의 영향을 여러 세대에 전달한다는 주장을 지지하는 것으로 해석될 수 있게 됩니다.

바로 이 후성유전학의 핵심 내용인 ‘한 세대에 특정하게 후천적으로 나타난 형질이 대를 거쳐 유전될 수 있다’는 주장은 바로 ‘후천적으로 획득된 형질이 유전된다’는 라마르크주의가 사실상 부활한 것으로 볼 수 있습니다. 따라서 후성유전학의 학문적 성과가 많이 쌓여갈수록 라마르크주의는 20세기의 절대적인 진화론이었던 신다윈주의의 아성을 무너뜨리거나 적어도 두 이론이 공존할 수 있게 될 것으로 보입니다. 결국 후성유전학은 기존의 진화론과 다른 새로운 진화론의 출현을 기대하게 만드는 주요한 요인이 되고 있습니다.

이제까지 살펴본 바와 같이, 앞서 언급된 모든 진화론자들은 ‘한 종으로부터 다른 새로운 종으로의 대진화가 발생한다’는 점에 대해서는 전혀 이의를 제기하지 않습니다. 하지만, 정작 주류 대진화 이론이라고 부를 만큼 두드러지게 영향력이 있는 이론은 현재까지도 존재하지 않고 있으며, 학자들마다 각자 나름의 방식으로 대진화를 이해하고 있다 보니 결국 다양한 이론들이 난립해 있는 상황에 있습니다.

더 나아가서 대다수의 진화론자들은 ‘소진화가 긴 시간에 걸쳐 축적됨으로써 결국 발생되는 대진화’를 당연하게 염두에 두고 있고 진화론에 관한 거의 모든 교과서들도 이를 당연한 듯이 받아들이고 있지만, 소진화의 메커니즘을 충분히 긴 시간 동안 그대로 적용하면 정말로 한 종에서 다른 새로운 종으로의 대진화 과정이 자연스럽게 발생될 수 있는지에 대해서는 여전히 많은 논란 속에 있는 것이 현실입니다. 그래서 「종의 기원」 출판 이후 100여 년의 진화론 역사 안에서 다양한 진화론적 발전이 이루어져 왔음에도 불구하고, 정작 찰스 다윈 본인이 완성하려 시도했고 미래에 완성될 것을 꿈꾸었던 ‘완성된 대진화 이론’은 아직도 요원한 상태에 있다고 말하는 것이 맞을 것 같습니다. [가톨릭신문, 2022년 11월 13일, 김도현 바오로 신부(전 서강대학교 교수)] 0 308 0 |

게시판 운영원칙

게시판 운영원칙 Help Desk

Help Desk