성인ㅣ순교자ㅣ성지

|

[순교자] 순교영성: 진술의 온도차 |

|---|

|

[순교영성] 진술의 온도차

1801년 신유박해 당시의 공초 기록인 《사학징의》에는 끔찍한 고문과 비명 소리는 음소거된 채 감정이 배제된 질문과 대답만 남아있습니다. 피가 튀고 뼈를 바수는 현장의 절박함과 숨가쁨이 없습니다.

진술 상황은 질문과 대답의 반복 횟수와 진술의 길이로 판단됩니다. 오간 문답의 횟수가 많을수록 고급 정보가 많고, 짧은 것에서는 건질 내용이 별로 없지요. 고급 정보가 많이 들어있는 진술은 대부분 배교자의 것입니다. 배교자들은 자신이 살기 위해 만났던 사람과 교회 조직의 세부에 대해 아주 구체적으로 술술 불었습니다. 묻기도 전에 대답하고, 묻지도 않은 것을 대답했습니다.

순교자의 진술은 짧고 단호해서 군더더기가 없습니다. ‘실제로 믿었고, 앞으로 바꿀 마음도 없다, 그러니 신앙을 지켜 죽겠다.’로 압축됩니다. 이들은 세부적인 진술도 거부했습니다. 순교자들의 공초는 끝에 “만번 죽더라도 아까울 것이 없다.”거나, “실로 바꿔서 고칠 마음이 없다.”는 표현으로 투식화 되어 반복됩니다. 이 말을 할 때쯤이면 그들의 다리 뼈는 이미 바스러졌고, 독한 고문으로 사람 형상이 아닌 상태였을 겝니다.

반면 배교자의 진술에는 디테일이 살아있습니다. 어떻게든 살아남으려고 처음부터 엄살로 잘못을 인정하고 배교를 다짐하는 호소형이 있었고, 이랬다 저랬다 진술을 번복하다가 증거가 나와 거짓임이 들통나면 그제서야 인정하고, 다른 거짓말로 호도하는 번복형도 보입니다. 이미 형이 집행되어 죽은 사람을 끌어들여 다른 사람의 연루를 막고, 교회 조직을 지키려한 양심형도 보입니다.

이기양의 아들 이총억의 공초 기록은 특별히 깁니다. 그는 1785년 명례방 집회 때 참석했고, 이튿날 형조로 가서 성상(聖像)을 돌려달라고 시위한 5인 중 한 사람이었습니다. 하지만 그는 의금부의 추궁에 애초에 사학을 공부한 적이 없다고 딱 잡아뗐지요. 정복혜의 진술을 근거로 거짓말하지 말라고 하자, 이번에는 정복혜라는 여인 자체를 알지 못한다고 했습니다. 의금부에서는 이에 두 사람을 대질시킵니다. 이총억은 큰 소리로 윽박지르며 정복혜를 다그쳤고, 정복혜는 그 서슬에 눌려 주춤하였지요. 아버지 이기양이 서학 문제로 먼저 용서를 받은 상태여서 그는 형평성의 원칙을 들어 방면되었습니다. 하지만 정복혜는 순교의 길을 택했습니다.

당시 교회의 고급 정보를 배교자의 입을 통해 확인하게 되는 것은 조금 슬픈 일입니다. 하지만 이들의 진술로 당시 교회의 조직과 운영의 실태를 엿볼 수 있는 것은 그나마 다행입니다. 긴 혀로 신앙을 부정하고, 교회를 고발하며, 관련자들을 끌어들여 마침내 풀려났을 때 그들의 마음은 후련했을까요? 끝까지 신앙을 증거하다 죽어간 순교자들을 보면서 그들은 무슨 생각을 했을까요?

[2025년 11월 2일(다해) 죽은 모든 이를 기억하는 위령의 날 서울주보 7면, 정민 베르나르도(한양대학교 국문과 교수)] 0 4 0 |

게시판 운영원칙

게시판 운영원칙 Help Desk

Help Desk

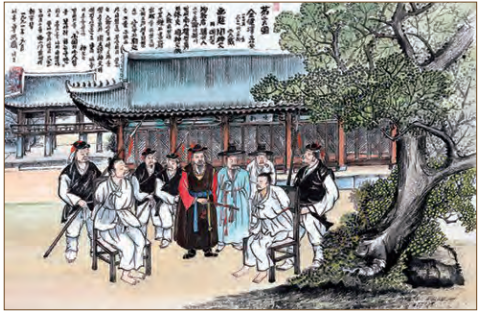

- 모진 박해를 당하는 조선의 가톨릭 신자들을 그린 그림.(탁희성 화백, 절두산 순교성지 제공)

- 모진 박해를 당하는 조선의 가톨릭 신자들을 그린 그림.(탁희성 화백, 절두산 순교성지 제공)