한국ㅣ세계 교회사

|

[한국] 용산 성직자 묘지에 묻혀 있는 신학생 박정하 요한 |

|---|

|

용산 성직자 묘지에 묻혀 있는 신학생 박정하 요한

들어가는 말

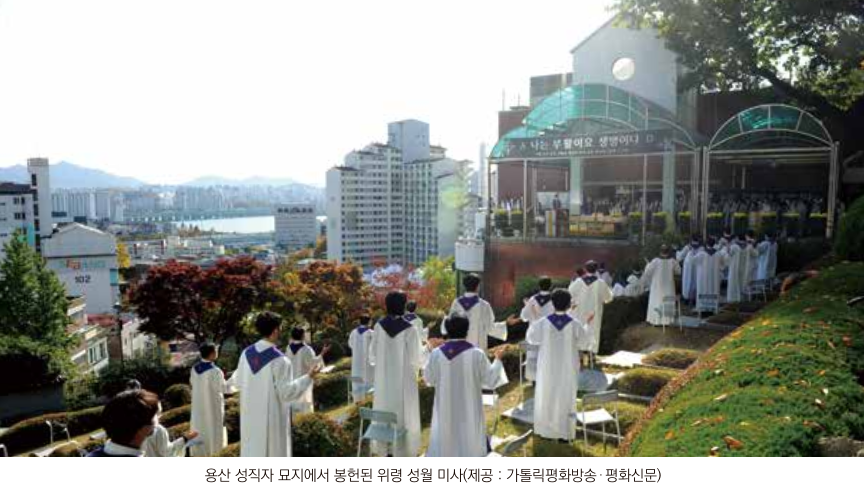

성직자 묘지가 제대로 조성되기 전 이곳에 처음 매장된 이는 살트르 성 바오로 수녀회 원장 자카리아(Zacharie Heurtault, 1842~1889) 수녀였다. 블랑 주교의 초청으로 1888년 7월, 조선에 입국한 4명의 선교 수녀 중 한 명이었던 자카리아 수녀는 입국 6개월여 만인 1889년 2월 3일에 선종하여 이곳에 묻혔다.4) 두 번째로 묻힌 이는 드게트(Victor Marie Deguette, 崔東鎭, 1848~1889) 신부이다. 드게트 신부는 1876년 5월 입국하였다가 체포되어 1879년에 청나라로 추방되었으며 1883년 다시 입국하여 함경도 최초의 본당인 원산 본당을 설립하였다.5 1889년 4월 초에 심신이 쇠약해진 상태로 치료를 위해 서울로 왔으나 29일에 장티푸스로 주교관에서 선종하였다. 명동을 떠난 그의 운구 행렬은 서울 시내를 지나 용산 신학교에 도착하였고 저녁에야 묘지에 안장되었다. 세 번째로 묻힌 이는 묘지 조성을 제안한 블랑 주교이다. 그는 1890년 2월 21일에 선종하였고 24일 월요일에 명동 대성당에서 장례 미사를 마치고 그날 성직자 묘지에 안장되었다.

한때 함경도 원산 성직자 묘지에 있는 파리 외방전교회 브레(Louis Eusébe Armand Bret, 白類斯, 알로이시오, 1858~1908) 신부가 용산 성직자 묘지에 매장되었다고 잘못 알려져 혼란을 주기도 하였다.8) 한편 용산 성직자 묘지에 묻혔으나 구체적인 정보가 없는 4명의 자료를 좀 더 찾아보던 중 『뮈텔 주교 일기』와 용산 예수성심신학교에서 간행하던 잡지 『타벨라』9)에서 시종품자 박정하 요한의 기록을 찾았다.

박정하 요한에 관한 기록

1) 묘지석

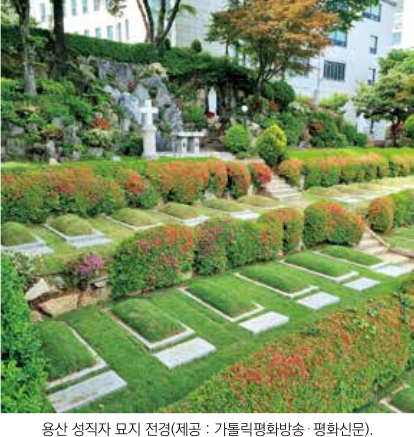

박정하 요한의 묘는 성직자 묘지에 설치된 제대 아래 첫 줄(묘지 아래쪽에서 올려다보면 맨 윗줄)에 있다. 1975년에 선종한 황정수(黃貞秀, 요셉, 1890~1975) 신부와 메리놀 외방전교회 선교사 리처드슨(Edward E. Richardson, 孫, 1931~1973) 신부 사이이다. 그의 묘지석에는 “시종품 요한 박정하의 묘 Joannes T.H. Pak Acolytius Coreanus Obiit Die 12 Junii, 1930 An. Aetatis. 28”이라고 적혀 있다. 라틴어를 번역하면 “요한 박정하 시종품을 받은 조선인 1930년 6월 12일 사망 나이 28세”이다. 간략한 묘지명만으로 그가 어떤 인물인지에 대한 정보를 더 이상 알 수 없었다.

2) 『뮈텔 주교 일기』

…폐병 환자인 박 요한 시종품자가 신암리 그의 집에서 갑자기 사망했다는 소식이 전해졌다.11) …7시 45분경에 박 말구(朴東憲) 신부도 왔다. 그는 사촌 박 요한 4품자의 장례식에 참석하러 갔던 신암리에서 왔다.12)

박정하 요한은 경기도 양주시 남면 신암리(神岩里) 출신이다. 신자들이 모진 박해를 피해 경기도 양주군 광적면 우고리(遇古里)와 신암리 일대로 모여들었고, 생계를 위해 옹기와 도자기를 만들면서 자연스럽게 신앙의 뿌리인 교우촌이 형성되었다. 신암리 공소는 1909년 개성 본당이 설립되면서 이곳 관할이 되었다. 당시 개성 본당 주임은 르 장드르(Louis-Gabriel Arsène Ambroise Le Gendre, 崔昌根, 1866~1928) 신부였다. 그러나 개성과 신암리는 거리가 멀어 신부를 자주 보기 어려웠고 봄과 가을 판공 때나 고해를 보고 미사를 봉헌할 수 있었다.13)

1929년 5월 21일 박정하는 동료 신학생 6명과 함께 구마품과 시종품을 받았다. 그는 시종품을 받는 예식을 마친 후 6명의 동료 신학생과 함께 세속 옷을 벗고 수단을 입었다. 수단은 뮈텔 대주교가 신학교에 와서 축복하였다.14)

3) 부고

『타벨라』에 실려 있는 박정하 요한의 ‘부고 기사’를 찾았다. ‘부고’에 따르면 박정하 요한은 1903년 4월 16일에 태어났으며 1917년 9월 15일 신학교에 입학하였다. 1926년 5월 23일 수문품을 받았고 1928년 6월 2일 강경품을 받았으며, 1929년 5월 25일에 구마품과 시종품을 받았다. 그러나 요한은 사제의 꿈을 이루지 못하고 1930년 6월 12일 집에서 형제들 곁에서 사망하였다.

‘부고’에서는 지혜서의 구절을 인용하여 하느님께서 일찍 데려가신 신학생 박정하 요한의 서울 용산 성직자 묘지에 있는 박정하 요한의 묘. 죽음을 애도하였다.

“짧은 생애 동안 완성에 다다른 그는 오랜 세월을 채운 셈이다. 주님께서는 그 영혼이 마음에 들어 그를 악의 한가운데에서 서둘러 데려가셨다. 그러나 사람들은 그것을 보고도 깨닫지 못하고 그 일을 마음에 두지도 않았다. 곧 은총과 자비가 주님께 선택된 이들에게 주어지고 그분께서 당신의 거룩한 이들을 돌보신다는 것이다. 죽은 의인이 살아 있는 악인들을, 일찍 죽은 젊은이가 불의하게 오래 산 자들을 단죄한다”(지혜 4,13-16).

시일이 지나면서 두 신학생 가운데 쿠로카와는 병세가 호전되었으나 박 요한은 열도 심하게 나서 의사의 진료를 받게 하였다.16) 의사의 치료를 받았음에도 박정하 요한의 병세는 호전되지 않았고 1930년 5월 12일 그를 데리러 온 형제와 함께 집으로 돌아갔다.17)

묘지석과 부고에 기록된 바에 따르면 그는 집으로 돌아간 지 한 달 만인 6월 12일에 선종하였다.

나가는 말

박정하 요한은 14세인 1917년 9월에 신학교에 입학하였다. 수문품과 강경품을 받기 전에 세속을 끊고 하느님께 온전히 자신을 봉헌한다는 의미로 머리를 깎는 예식인 삭발례를 받았다. 박정하는 신학교 방학을 맞아 고향 집에 돌아가서도 신학생으로서 본분을 잊지 않고 성실하게 생활한 것으로 보인다.

구교 집안에서 태어나 사제가 되기를 원했던 시종품자 박정하는 병이 들어 집으로 돌아갔고 다시는 신학교로 돌아오지 못하였다. 부고에 적힌 바와 같이 집에서 사망하였으나 다행히 용산 성직자 묘지에 묻힐 수 있었고 오늘도 묘지를 찾는 이들에 의해서 기억되고 있다.

박정하가 죽기 전 마지막 방학을 어떻게 보냈는지 『타벨라』를 통해서 확인할 수 있었다.

“최근에 저는 신부님의 축일을 준비하였습니다. 그 기회에 미사가 창미사로 거행될 예정입니 다. … 이곳에서는 신학교처럼 5시에 기상하고, 5시 45분에 미사에 참석합니다. 날마다 신부님18)과 함께 성무일도를 바칩니다. … 신부님은 요즘 제대와 제의실의 가구를 수리하고 계십니다(박 요한, 시종, 6월 27일).”19)

박정하 요한처럼 사제 성소의 못자리인 신학교에서 사제 되기를 간절히 원하고 수련하였으나 그 꿈을 이루지 못한 한국교회의 신학생들을 특별히 기억하고 기도한다.

“신학생의 수호자 가브리엘 포센티(Gabriel Possenti, 1838~1862) 성인이여, 그들에게 영원한 안식을 주소서.”

……………………………………………………………………………………………

1) 대구대교구 성직자 묘지는 1915년에 드망즈(F. Demange, 安世華, 1875~1938) 주교가 부지를 매입하면서 조성되었다. 원산교구 성직자 묘지에 처음으로 안장된 사제는 1908년에 선종한 원산 본당 제6대 주임 브레 신부이다. 1909년에는 제8대와 9대 주임 신부인 투르니에 신부와 데예 신부가 묻혔다. 1910년 원산 본당 제10대 주임으로 부임한 프와요 신부가 신부들의 무덤과 신자 및 외교인의 무덤을 정리하고 성직자 묘지로 재조성하였다. 1914년 10월 1일 자 뮈텔 주교에게 보낸 프와요 신부의 편지를 보면 “원산 성직자 묘지는 36.12평이었고 170㎝ 높이의 단단한 벽돌담으로 둘러싸여” 있었다.

2) 「블랑 주교가 참사회원에게 쓴 편지」(1888년 9월 14일 자), 한국교회사연구소 소장, 미간행. 3) 연숙진 역, 『코스트 신부 서한집』, 한국교회사연구소, 2023, 252~253쪽.

4) 샬트르 성 바오로 수녀회 초대 원장이었다. 자카리아 수녀와 함께 조선에 온 수녀는 에스텔 수녀와 베트남 사이공에 있던 두 명의 중국인 비르지니와 프란치스카 수련 수녀였다. 용산 성직자 묘지에는 자카리아 수녀 외에 루이즈 수녀도 매장되어 있었다. 1900년 3월 27일에 뮈텔 주교는 자카리아 수녀와 루이즈 수녀의 무덤을 수녀원 묘지로 이장하였다.

5) 그는 지역민과 지방관과의 마찰로 관가에 체포되어 서울로 호송되는 일명 ‘드게트 추방 사건’을 겪기도 하였다. 6) 용산 본당 산하 단체인 한국천주교회사학교에서 2023년 10월에 인쇄하여 배포하였다. 7) 외국인을 국적별로 분류하면 일본인 1위, 미국 메리놀 외방전교회 선교사 2위, 프랑스 파리 외방전교회 18위이다. 8) 송란희, 「브레 신부의 묘지는 어디일까?」, 『교회와 역사』 제570호(2022년 11월호), 한국교회사연구소, 26~33쪽.

9) 『예수 성심의 타벨라(Tabella SS. Cordis Jesu)』(이하 『타벨라』)는 1912년 6월부터 용산 신학교에서 간행하던 월간 잡지로, 한국교회 성직자를 대상으로 라틴어로 간행되었으며, 소식란에 로마 가톨릭교회와 세계 교회 소식뿐만 아니라 서울 및 대구대목구와 용산 신학교 소식을 소개하였다.

10) 박동헌 신부는 황해도 장연 배마당 공소회장 박래원(朴來原, 1860~1935) 프란치스코의 둘째 아들이다. 그리고 박 프란치스코의 손자는 서울대교구 소속으로 절두산 순교성지 기념관장을 지낸 박희봉(朴喜奉, 1924~1988) 신부이다.

11) 「1930년 6월 13일 자」, 『뮈텔 주교 일기』 3권, 한국교회사연구소, 293쪽. 12) 「1930년 6월 16일 자」, 앞의 책, 294쪽.

13) 다른 신암리 출신인 이 요셉은 강경품을 받았으나 7월 2일 저녁 총독부 병원에서 장티푸스로 쓰러져 죽었다. 한국 근현대 신앙의 증인 이춘근(李春根, 1915~1950) 라우렌시오 신부의 고향이기도 하다.

14) 「타벨라 부록 제42호 1929년 6월 15일」, 『교회와 역사』 490호(2016년 3월호), 한국교회사연구소, 15쪽. 15) 「타벨라 부록 제47호 1930년 2월 20일」, 『교회와 역사』 496호(2016년 9월호), 17쪽. 16) 「타벨라 부록 제47호 1930년 2월 20일」, 『교회와 역사』 499호(2016년 12월호), 14쪽. 17) 「타벨라 부록 제51호 1930년 6월 20일」, 『교회와 역사』 506호(2017년 7월호), 11쪽.

18) 여기서 그가 말하는 신부님은 최문식(崔文植, 1881~1952) 베드로 신부이다. 최 신부는 1927년에 신암리 본당의 초대 주임으로 부임하여 1932년 9월 미리내 본당으로 가기 전까지 사목하였다. 신암리 공소는 박정하가 입학할 당시에는 개성 본당 관할이었으나, 1927년 최문식 신부가 부임하면서 경기도 북부의 첫 본당이 되었다.

19) 「타벨라 부록 제43호 1929년 10월 20일」, 『교회와 역사』 491호(2016년 4월호), 16쪽.

[교회와 역사, 2024년 4월호, 송란희 가밀라(한국교회사연구소)] 0 17 0 |

게시판 운영원칙

게시판 운영원칙 Help Desk

Help Desk

용산 성직자 묘지는 한국 천주교회에서 만든 최초의 성직자 묘지이다.1) 조선의 제7대 대목구장이던 블랑(Gustave-Marie-Jean Blanc, 白圭三, 1844~1890) 주교는 1888년 주한 프랑스 영사 콜랑 드 플랑시(Victor Collin de Plancy, 1853~1922)에게 편지를 보내 용산 신학교 근처 새남터 인근에 프랑스인 묘지를 쓸 수 있도록 도와 달라고 하였다.2) 이후 묘지 조성은 어렵지 않게 진행된 것으로 보인다. 1890년 4월 코스트 신부는 리우빌 신부와 마라발 신부와 함께 묘지로 사용할 용산의 부지를 잘 보고 왔다는 편지를 플랑시 영사에게 보냈다.3)

용산 성직자 묘지는 한국 천주교회에서 만든 최초의 성직자 묘지이다.1) 조선의 제7대 대목구장이던 블랑(Gustave-Marie-Jean Blanc, 白圭三, 1844~1890) 주교는 1888년 주한 프랑스 영사 콜랑 드 플랑시(Victor Collin de Plancy, 1853~1922)에게 편지를 보내 용산 신학교 근처 새남터 인근에 프랑스인 묘지를 쓸 수 있도록 도와 달라고 하였다.2) 이후 묘지 조성은 어렵지 않게 진행된 것으로 보인다. 1890년 4월 코스트 신부는 리우빌 신부와 마라발 신부와 함께 묘지로 사용할 용산의 부지를 잘 보고 왔다는 편지를 플랑시 영사에게 보냈다.3) 현재 용산 성직자 묘지에는 71위가 매장되어 있는데 대주교 1위, 주교 2위, 보좌 주교 1위, 부주교 5위, 신부 57위, 차부제 1위, 신학생 2위, 무명 순교자 1위이다. 용산 본당에서 최근 배포한 자료를 보면 차부제 1위, 신학생 2위 그리고 무명 순교자 1위의 인물 정보가 없다.6) 그중에서 신학생 2위는 시종품을 받은 박정하 요한과 서병곤 요한이다. 시종품은 사제품을 받기 전에 받는 칠품 가운데 한 단계로, 제2차 바티칸 공의회 이전에는 사제가 되려면 4개의 소품과 3개의 대품을 포함하는 칠품을 받아야 했다. 4개의 소품은 수문품 · 강경품 · 구마품 · 시종품이고, 대품은 차부제품 · 부제품 · 사제품이다.

현재 용산 성직자 묘지에는 71위가 매장되어 있는데 대주교 1위, 주교 2위, 보좌 주교 1위, 부주교 5위, 신부 57위, 차부제 1위, 신학생 2위, 무명 순교자 1위이다. 용산 본당에서 최근 배포한 자료를 보면 차부제 1위, 신학생 2위 그리고 무명 순교자 1위의 인물 정보가 없다.6) 그중에서 신학생 2위는 시종품을 받은 박정하 요한과 서병곤 요한이다. 시종품은 사제품을 받기 전에 받는 칠품 가운데 한 단계로, 제2차 바티칸 공의회 이전에는 사제가 되려면 4개의 소품과 3개의 대품을 포함하는 칠품을 받아야 했다. 4개의 소품은 수문품 · 강경품 · 구마품 · 시종품이고, 대품은 차부제품 · 부제품 · 사제품이다. 뮈텔 대주교는 1930년 6월 일기에 박정하 신학생에 대한 두 가지 사실을 기록하였다. 첫 번째는 요양을 위해 집에 간 시종품자 박 요한이 폐병으로 그의 집에서 갑자기 사망했다는 것이다. 두 번째는 죽은 박 요한이 박동헌(朴東憲, 1898~1948) 마르코 신부의 사촌10)이며 그가 신암리 출신이라는 사실이었다.

뮈텔 대주교는 1930년 6월 일기에 박정하 신학생에 대한 두 가지 사실을 기록하였다. 첫 번째는 요양을 위해 집에 간 시종품자 박 요한이 폐병으로 그의 집에서 갑자기 사망했다는 것이다. 두 번째는 죽은 박 요한이 박동헌(朴東憲, 1898~1948) 마르코 신부의 사촌10)이며 그가 신암리 출신이라는 사실이었다. 박정하 요한의 병상 기록도 『타벨라』를 통해 확인할 수 있었다. 기낭(Pierre Guinand, 陳普安, 1872~1944) 신부는 1930년 1월호 『타벨라』에 용산 신학교의 소식을 전하며 박 요한의 상태에 대하여 적었다. “박 요한과 베드로 쿠로카와(黑川)가 병상에 누웠으나 신학생들이 밤에도 간호를 해주는 탓에 교수 신부들은 걱정을 덜고 있다. 신학생들이 밤에도 양호실의 불을 관리해서 환자들이 따뜻하게 지낼 수 있게 해준다.”15)

박정하 요한의 병상 기록도 『타벨라』를 통해 확인할 수 있었다. 기낭(Pierre Guinand, 陳普安, 1872~1944) 신부는 1930년 1월호 『타벨라』에 용산 신학교의 소식을 전하며 박 요한의 상태에 대하여 적었다. “박 요한과 베드로 쿠로카와(黑川)가 병상에 누웠으나 신학생들이 밤에도 간호를 해주는 탓에 교수 신부들은 걱정을 덜고 있다. 신학생들이 밤에도 양호실의 불을 관리해서 환자들이 따뜻하게 지낼 수 있게 해준다.”15)