한국ㅣ세계 교회사

|

[한국] 첨탑과 새로운 미학의 탄생1: 코스트 신부의 여정과 한국 성당 건축 |

|---|

|

[성당 첨탑과 조선인들 · 1] 첨탑과 새로운 미학의 탄생 (1) - 코스트 신부의 여정과 한국 성당 건축 -

으젠느 코스트 신부가 활동한 19세기 말은 새로운 문화가 유입되는 격변의 시기로, 성당 첨탑은 서양 문화의 물결을 대표하는 상징적인 이미지였다. 선교사들의 소명을 구현했던 성당 건축은 그 시도와 방법, 선택한 양식까지 선교사들의 경험을 바탕으로 차곡차곡 쌓아 올린 결과물이다. 첨탑이 가져온 도시 이미지의 변화, 서양 건축양식의 한국에서의 적용, 약현 성당과 명동 성당의 건축적 배경 등 파리 외방전교회의 건축 이야기를 4회에 걸쳐 담아보려 한다. - 필자 주

교회의 발전과 달라진 도시 풍경

“(이곳을) 도시라고 말하는 이유는 인구 2만 명 이상의 마을을 다른 이름으로 부르기가 어렵기 때문이다. 사실은 거대한 마을에 불과하다. 구불구불하고 지저분한 거리와 너무 작아서 피그미들이 사는 곳 같은 작은 집들은 짚을 섞은 벽체로 지어졌으며, 초가지붕 위에는 이엉 줄을 마름모꼴로 고정해 놓았다.”1)

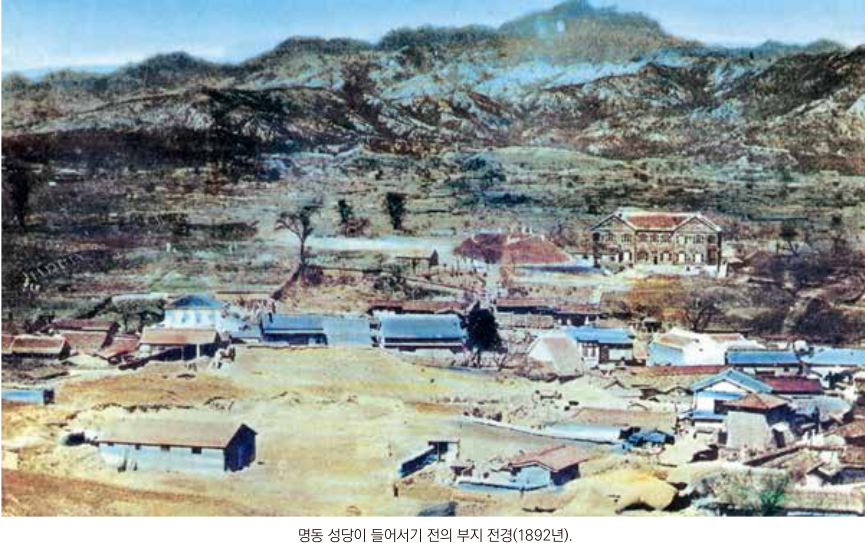

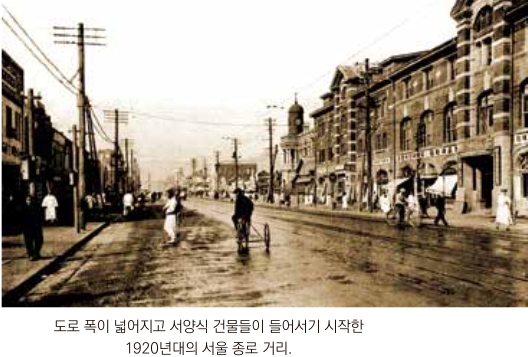

상당히 노골적인 표현 방법이지만 위의 글을 통해 어느 정도 이 시기의 한옥과 초가, 좁은 골목 등의 모습을 짐작할 수 있다. 그러나 이와 같은 도시 풍경은 20세기 초에 이르러 명동과 같은 경제 중심지들을 중심으로 큰 변화를 맞게 된다. 1912~1940년 사이 명동 지역에 새로운 도로 체계가 들어서면서 평균 3.6m였던 도로 폭이 두 배 이상 넓어져 6.3m에 이르게 되는 등 도시가 재편되는 시기도 이때였다. 여기에 개항과 함께 서대문 근처 정동(貞洞) 지역을 중심으로 외국 공사관 등이 들어서면서 이국적인 건물들이 속속 등장하게 된다. 이런 상황에 종현(鐘峴) 지역 언덕 위에 높은 첨탑이 있는 고딕 성당이 등장하게 된다. 상상해 보면 낮은 한옥이 즐비한 주변을 압도하면서 홀로 고아한 분위기를 자아내기에 부족함이 없었을 것이다.

“서울에는 정신 나갈 정도로 큰 성당이 있습니다. 사제 혹은 수녀들이 약탈당하거나 언젠가 이곳에서 끔찍한 죽음을 맞이할 수 있음에도 불구하고, 우리 선교사들은 고집스럽게 새로운 황제국에서 건축을 꿈꾸고 있습니다. …[중략]… 이 위태로운 성당은 언덕 위에 멋지게 세워져 있는데 고딕 첨탑 꼭대기에서 보면 수천 개의 거북이 등껍질 같은 작은 집들 사이에 우뚝 솟아 있습니다. 그리고 주변에는 프랑스 선교회가 있습니다. 따뜻하고 평화로운 곳입니다. 수녀님들이 어린 한국 소년 소녀들을 데려와서 어린 한국인에게 간단한 직업 교육을 하고 우리말을 가르칩니다.”2)

1880년대 이후 도심에서의 첨탑은 새로운 외관, 다양한 재료, 압도하는 높이 그리고 언덕 위라는 위치로 특별함을 더했다. 이는 도시의 가장 중요한 중심부에 자리 잡아 전체 도시 경관을 지배한다는 점에서는 유럽의 경우와도 매우 유사하다. 이 시기 궁궐이나 사찰 건물 중 몇 개의 예외적인 경우를 제외하고 2층 이상의 건물을 보기 힘들었기 때문에 언덕 꼭대기에 30m가 넘는 종탑의 높이는 도시 전체를 꿰뚫는 듯한 깊은 인상을 심어주었다. 다시 말하자면 서울 어디를 가든 종현(鐘峴, 현 명동) 성당이 눈에 띌 수밖에 없었다는 이야기이다.

고딕 이미지라는 전략적 선택

“고딕 건축의 간결함은 신고전주의의 풍부함보다 가난한 계층의 감성에 더 잘 맞았다. 이 기독교의 상징은 기독교를 옹호하는 사람들에게 매우 적절한 면이 있었다.”3)

지금은 교회 건축의 전형적인 모습이 되어버린, 십자가가 있는 고딕식 첨탑은 소박하면서도 우아한 멋이 있지만 하늘을 찌를 듯이 높이 솟아 어떤 이에게는 긴장감을, 어떤 이에게는 주변과 어울리지 않는 이질감을 더 크게 느끼게 했다. 심지어 개항 당시의 정치 상황에 따라 조선인들과 중국인들에게 첨탑의 이미지가 서양 제국주의 국가들을 상징하며 ‘반감’을 일으키기도 했다.4)

그러나 점차 서양 문물과 외국인들을 접할 기회가 늘어나고 새로운 문물에 호기심이 많은 사람들에 의해 회자되면서 고딕 성당은 하나의 서양 문물의 상징으로 자리 잡게 된다. 고딕의 높은 첨탑은 두려움과 낯선 이미지가 공존하지만 강렬한 인상을 주기에 매우 적합했다. 다양한 색깔의 빛이 들어오는 공간이 주는 효과는 종교적 감화를 일으키기에도 충분했을 것이다. 이러한 이유로 이질감을 이겨내고 고딕식 성당을 건축하는 일은 많은 선교사의 숙명이었다. 물론 교리에 따른 공간의 필요성, 그들에게 익숙함과 편리함이 서양식을 선택한 직접적인 이유이지만, 이를 감상하는 이들에게는 새로운 이미지가 첨가되어 시너지 효과를 발휘할 수 있었던 것이다.

다른 선교 국가들과 마찬가지로 초기의 성당 모습은 기존 건물을 이용하거나 변형시켜 사용하였다. 교육을 통해 신지식과 새 문화가 점차 유입되고 교회에 토지 소유권이 생기면서 성당 건물, 학교, 고아원 등이 들어서며 도시의 모습도 다시 변모하기 시작하였다. 선교사들의 이상에 맞되 현지에도 적용이 가능한 공간을 고민하고 실현할 기회가 온 것이다.

신지식과 건축

이 새로운 건축에는 종전에 없는 방식의 설계 및 시공 기술과 인력들이 필요했다. 높은 종탑 구조물을 쌓아야 하고 제대와 신자석, 감실 등의 공간을 마련하여야 했다. 경험 있는 전문가의 손길이 필요한 일이지만, 여건도 시간도 재정적인 지원도 부족한 터라 선교사들이 직접 주도하고 신자들을 교육하여 일을 진행시켜야만 했다.

뮈텔(G. Mutel, 閔德孝) 주교의 일기에는 왕의 권유로 벽돌공, 석공, 대장장이, 미장공 등을 양성하는 기술전문학교를 세우려 했으나 재정적인 문제로 결국 실현하지 못했다는 이야기가 등장한다.5) 이 에피소드는 선교사들이 언어나 교리 수업뿐만 아니라 조선인들의 일상적인 삶에 더 가까이 다가가 유용한 지식을 나누려 했다는 사실을 잘 보여준다. 만약 기술전문학교가 있었다면 조선인 기술자들을 양성해 파리 외방전교회가 한창 건설을 많이 했을 당시에 그들을 현장에 참여시킬 수도 있었을 것이다.

1905년 을사늑약(乙巳勒約) 이후 고산 되재[升峙] 성당6)의 태극계명학교(太極啓明學校)7)에서는 신자뿐 아니라 동네 주민들에게 토지 측량법을 가르쳤다.8) 한국교회사연구소에서 소장한 『측량법칙』이라는 교재에는 기하학, 거리 측정 및 지도 제작 기술 등의 내용이 담겨있다. 이 학교에서는 한국어 · 한자 · 수학 · 화학 · 물리 · 지리 · 한국사 수업을 진행했는데, 직업 교육으로 주민들의 경제적 자립을 돕기도 하였다. 교육을 통해 공동체를 결속시키는 데 이바지하게 함으로써, 이들은 성당을 비롯한 부속건물들의 건설 현장에서도 큰 역할을 담당하게 되었다.

코스트 신부의 조선에서의 첫걸음

이 시기 조선의 외국 선교사들은 사목 활동 외에도 주어진 사회 상황에 맞춰 사명을 가지고 다양한 분야에 종사하였다. 즉, 전문적인 지식이나 기술이 없어도 상황에 따라 주도적으로 성전 건축 사업에 참여했어야 한다는 의미이다.

으젠느 장 조르주 코스트(Eugène Jean Georges Coste, 高宜善, 1842~1896) 요한 신부는 인쇄업자, 외교가, 경리(經理), 건축가 혹은 건설가 등 다방면으로 포교 활동을 펼쳤다. 코스트 신부가 한국에서 참여한 첫 번째 사업은 바로 『한불자전(韓佛字典)』 편찬9)이었다. 『한불자전』은 사전 외에 문법과 지리에 대한 설명을 덧붙여 한국어와 한국에 대한 이해를 도왔으며, 빠르게 배울 수 있다는 한글의 장점도 소개하고 있다.10) 출판 사업은 조선에서의 선교 활동을 보고하고 홍보하는 일이 주된 목적이지만, 편찬 작업을 통해 친근하게 한국 민중들에게 다가가는 노력의 하나이기도 하다. 코스트 신부의 이후 행적은 경리계 책임자로 성당 건축일에 종사하는 모습에 초점을 맞추어 조선 포교 이전 그의 삶부터 차례로 건축 분야 ‘비전문가’가 ‘대성당 건축가 혹은 건설가’가 되는 여정을 살펴보려 한다.

………………………………………………………………………………………………

1) De PIMODAN Claude, Promenade en Extrème-Orient(1895-1898), Paris: Honore Champion, Libraire, 1900.

2) Pierre Loti, La Troisième jeunesse de Madame Prune, Calmann-Lévy, Paris, 1905, p. 216.

3) «L’austérité du gothique est mieux adaptée à la sensibilité des classes pauvres que la richesse du néo-classicisme, la symbolique chrétienne est mieux apte à l’apologétique», Charles de Montalembert(1810-1870), LENIAUD Jean-Michel의 «La révolution des signes ; l’art à l’église(1830-1930)»에서 재인용(Histoire religieuse de la France, Paris, Editions du Cerf, 2007, p. 91).

4) ‘La majorité des Chinois percevaient alors le style gothique comme l’expression de l’impérialisme des nations occidentales’, COOMANS Thomas, «Gothique ou chinoise, missionnaire ou inculturée? : Les paradoxes de l’architecture catholique française en Chine au XXe siècle», Revue de l’Art, n° 189, mars 2015, p. 9.

5) Journal de Mgr Mutel, Archives des MEP, 1897년 12월 7일 자.

6) 1892년 서울 중림동 약현(藥峴) 성당에 이어 1895년에 비에모(P. Villemot, 禹一模) 신부가 한국에서는 두 번째로 지은 성당으로, 한옥 성당으로는 한국 최초이다. 서울 종현(鐘峴, 현 명동) 성당은 1898년에 세 번째로 지어졌다. 전통 한옥 형태의 팔작 기와지붕에 단층 5칸으로 완공된 되재 성당의 자재는 논산의 쌍계사란 절을 헐면서 나온 목재를 이용했다고 한다.

7) 1907년 베르몽(J. Bermond, 睦世永, 율리오) 신부가 신자와 동네 주민에게 한글과 한문을 가르치기 위해 신성학교(晨星學校)를 설립하였고, 이듬해 ‘태극계명학교’로 이름을 바꾸고 다양한 신학문을 가르쳤으나 1940년에 폐교되고 말았다.

8) 토지 측량을 배워 산림과 숲을 일제 소유로 귀속시키려는 시도를 막는 것이 주된 목적이었다.

9) 이 자전은 병인박해(1866) 때 한국을 탈출한 리델(Félix Clair Ridel, 李福明, 1830~1884) 주교가 최지혁(崔智爀, 요한, 1808~1878)의 도움으로 만주에서 편찬했는데, 코스트 신부가 이 원고를 일본으로 가져가서 1880년에 요코하마(横浜)의 레비(Lévy) 인쇄소에서 출판하였다. 이어 이듬해 1881년에는 조선어 문법서(朝鮮語文法書)인 『한어문전(韓語文典)』을 펴냈다.

10) 한글부터 쓰고 다음에 로마자 대문자로 표시하면서 표의(表意)문자와 달리 한글은 빠르게 발음을 배울 수 있어 한글부터 표기한다고 『한불자전』 앞부분에 언급하고 있다.

[교회와 역사, 2024년 3월호, 김나래 비비아나(예술사학 박사, 전 프랑스 르 아브르 대학 강사)] 0 8 0 |

게시판 운영원칙

게시판 운영원칙 Help Desk

Help Desk

1895~1898년 사이에 군산(群山)을 방문한 클로드 드 피모단(Claude de Pimodan, 1859~1923) 백작은 아래와 같이 한국의 집과 거리 풍경을 묘사하였다.

1895~1898년 사이에 군산(群山)을 방문한 클로드 드 피모단(Claude de Pimodan, 1859~1923) 백작은 아래와 같이 한국의 집과 거리 풍경을 묘사하였다.