한국ㅣ세계 교회사

|

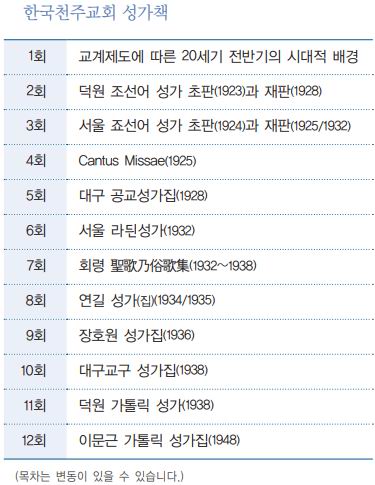

[한국] 한국천주교회 성가책1: 교계제도에 따른 20세기 전반기의 시대적 배경 |

|---|

|

[한국천주교회 성가책 1] 교계제도에 따른 20세기 전반기의 시대적 배경

서울대교구 주교좌명동대성당 성음악 감독이자 가톨릭대학교 성심교정 음악과 교수인 최호영 신부의 한국천주교회 20세기 전반기의 성가책에 관한 글을 12회에 걸쳐 격월로 연재합니다. 오늘날 미사 중 사용되는 한국어 성가책이 어떤 과정을 거쳐 우리에게 왔는지 역사적 발걸음을 살펴볼 수 있는 자리가 될 것입니다. - 편집자 주

교계제도의 발전

18세기 후반 조선에 한문으로 쓰인 천주교 서적이 유입되면서 천주교 교리에 대한 연구가 시작되었다. 경기 지역과 호서 지역의 남인(南人) 계통의 성호 학파(星湖學派/重農學派)에 속하는 지식인들이 주도한 주어사(走魚寺) 강학회를 통해 천주교는 ‘서학’이라는 연구의 대상을 넘어 ‘신앙’의 영역으로 확대되었다. 이벽의 권고로 북경에 간 이승훈은 1784년 ‘베드로’라는 세례명으로 세례받고 돌아와 이벽에게 세례를 주었다. 이로써 한국 천주교회의 신앙 공동체가 형성되었다.

신앙의 자유를 얻은 조선교회는 뮈텔 주교에 의해 교구 분할이 추진되었다. 이에 1911년 ‘대구대목구’가 신설되어 경상남북도와 전라남북도 지역을 담당하였다. 그리고 ‘조선대목구’는 ‘서울대목구’로 명칭이 변경되면서 경상도와 전라도 이외의 지역을 담당하였다. 한편, 1909년 독일 성 베네딕도회 상트 오틸리엔 수도원이 서울 백동(혜화동)에 정착하여 선교와 교육활동을 시작하였다. 그러던 중 1920년에 함경남북도와 만주 간도(間島) 지역을 담당하는 ‘원산대목구’가 설정되면서 백동 수도원은 1920년부터 철수하기 시작하여 1927년 함경남도 덕원으로 완전히 이전하였다. 1928년에는 여기서 ‘연길지목구’2)와 ‘의란지목구’가 분할되었는데, 이 지역은 1946년 중국 봉천관구(奉天管區)로 속하게 되었다.

1940년에 ‘원산대목구’는 ‘함흥대목구’와 ‘덕원면속구’(Abbatia nullius)3)로 분리되었고, 성 베네딕도회는 ‘덕원면속구’를 관할하였다. 1927년에는 ‘평양지목구’가 설정되어 미국 메리놀 외방전교회에 위임되었고, 1939년에 ‘평양대목구’로 승격되었다. 또한 1937년에 ‘광주지목구’ 그리고 1939년에 ‘춘천지목구’가 분할되었는데, 이는 아일랜드 골롬반외방선교회에 위임되었다. 광주지목구는 1957년에, 춘천지목구는 1955년에 각각 대목구로 승격되었다.

1937년에 탄생한 ‘전주지목구’는 한국인 성직자가 맡게 되었고, 1957년 대목구로 승격되었다. 20세기 후반기에 접어들면서 ‘부산대목구’가 1957년에 설정되었고, ‘청주대목구’와 ‘대전대목구’가 1958년에 독립되었으며, 1961년에는 ‘인천대목구’가 신설되었다. 그러다가 마침내 1962년 성 요한 23세 교황이 한국 교계제도 설정을 인가함으로써 대목구 시대가 끝나고 한국자치 교계제도가 성립되었다.

교회 상황 일본의 식민 통치

1939년에 일제는 ‘종교 단체법’을 신설함으로써 ‘황도 정신’(皇道精神)과 ‘신국 사상’(神國思想)을 강요하였다. 일제의 종교에 대한 통제는 당시의 국제 정세에 따라 서양 선교사들을 추방하거나 구금하는 사태로 이어졌고, 일본인 신부를 조선교회에 배치하는 결과로 이어졌다. 또한 ‘조선순교복자현양회’를 강제로 해산(1939)시켰고, ‘예수성심신학교’를 폐교(1944)시키기도 했다.

특히 일제는 ‘신사참배’를 강요했는데, 조선교회는 신사참배가 갖는 ‘신도의식’(神道儀式)적 성격으로 인해 이를 거부하였다. 하지만 신사참배를 종교적 측면이 아니라 국민의례적 측면으로 내세운 일본 정부의 주장에 로마 교황청이 이를 허용(1936)하였다. 그럼에도 ‘황도 정신’을 내세우는 신사참배에 대한 조선교회의 저항은 계속되었다.

교계제도의 성장과 신자 수 감소

일제에 의한 식민지 시대에 조선교회의 교계제도는 꾸준히 발전하였다. 앞서 설명했듯이, 대구대목구와 원산대목구가 신설되었는데, 원산대목구에서 연길지목구와 의란지목구가 분리되었고 1940년에 ‘원산대목구’는 ‘함흥대목구’와 ‘덕원면속구’로 분리되었다. 또한 ‘평양지목구’, ‘광주지목구’, ‘춘천지목구’ 그리고 ‘전주지목구’가 계속 신설되면서 조선교회의 교계제도는 꾸준히 성장하였다.

그러나 일제의 교회에 대한 통제와 규제, 제국주의적 이념에 익숙한 선교사들의 자세, 일제 식민정책에 안주한 교회의 태도 등으로 인해 이 시기 신자 수는 점차 감소하였다.

순교자 공경

순교자들의 신앙과 희생에서 시작한 조선교회는 꾸준히 순교자들을 공경하였다. 이러한 순교자 공경 전통은 20세기 전반기에도 계속 성장하여 1925년 ‘조선 순교 복자 79위 시복식’으로 이어졌다. 또한 1931년 조선교구 설정 100주년 경축 행사가 개최되었다. 나아가 1938년 ‘조선순교복자현양회’가 발족됨으로써 순교자를 공경하는 신심이 체계적으로 발전하였다.

교육기관과 출판물

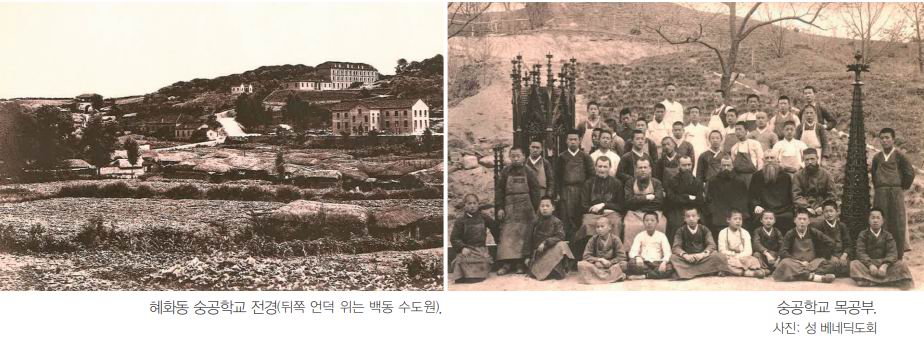

독일 성 베네딕도회 상트 오틸리엔 수도원의 수도사들이 1909년 서울 혜화동에 파견되어 정착한 후, 1910년 실업교육을 위한 ‘숭공학교’(崇工學校)를 세웠고 1911년에는 ‘숭신학교’(崇信學校)를 세워 사범교육을 실시하였다.

1907년에는 초등 교육기관으로 설립된 ‘소의학교’(昭義學校)가 1929년 혜화동으로 이전하였다. 1931년에는 ‘동성상업학교’로 개칭한 후, 1938년 재단법인 경성구천주교회유지재단이 설립되어 학교를 운영하였다. 1946년 ‘동성중학교’로 교명을 변경하였으며 1950년 ‘동성중학교’와 ‘동성고등학교’로 개편되었다.

1944년 재단법인 경성구천주교회유지재단 이사장이었던 노기남 주교에 의해 ‘계성여자상업전수학교’가 설립되었다. 이어 1946년에 ‘계성여자중학교’로 인가되었다가 1950년에 ‘계성여자중학교’와 ‘계성여자고등학교’로 분리되었다.

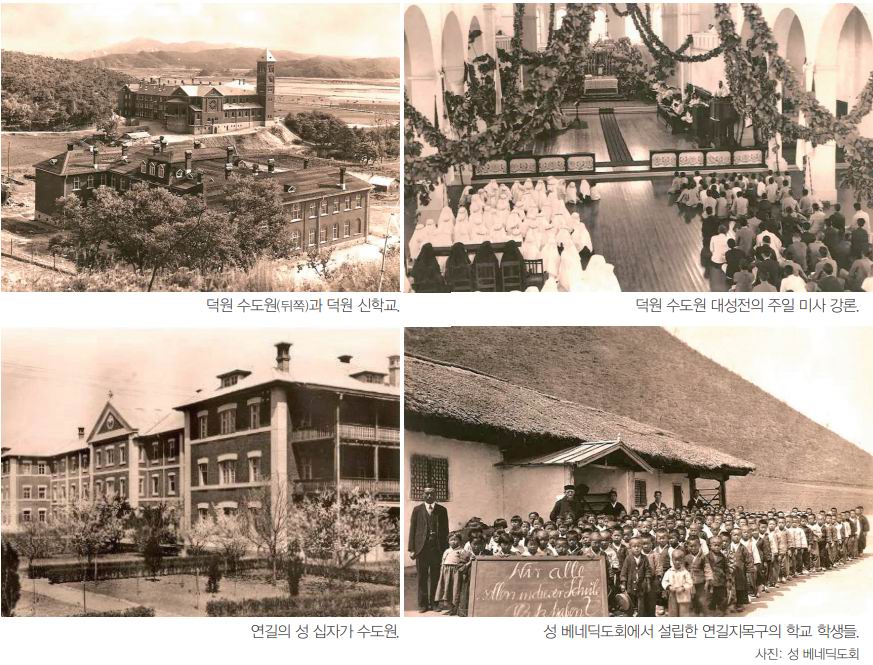

1855년 충청도 배론에 세워진 신학당을 뿌리삼아 1885년에 설립된 ‘예수성심신학교’가 1887년에 서울 용산으로 이전하였다. 1911년 대구대목구가 신설되면서 1914년에는 ‘성 유스티노 신학교’가 설립되었다. 서울 백동의 성 베네딕도회가 함경남도 덕원으로 완전히 이전한 후에는 1927년과 1928년에 걸쳐 ‘덕원 신학교’를 건립하였다.

한편, 1906년에 창간한 「경향신문」은 “대한과 타국의 소문을 드러내고, 관계있는 소문의 대소를 판단하며, 요긴한 지식을 제공하고, 모든 사람이 알아듣기 쉬운 신문을 만든다”는 취지로 발간되었다가 1910년에 조선총독부에 의해 폐간되었다. 그 외 「경향신문」의 부록 주간지로 같은 해에 창간된 「경향잡지」는 오늘날까지 이어지고 있다.

1933년에 창간한 「가톨릭 청년」은 한글 애용과 애국계몽운동 전개를 이유로 1936년에 폐간되었다. 또한 연길지목구에서 탈시시오 소년회(Tarsitiusvereins) 연합회가 1931년에 조직되어 여러 해 동안 발행한 회보 「탈시시오연합회보」를 개편하여 1936년에 창간한 아동 잡지 「가톨릭소년」은 1938년까지 3년 동안 간행되었다.

성 베네딕도회

1909년 독일 성 베네딕도회 상트 오틸리엔 수도원 수도사들이 서울 백동(혜화동)에 정착하였는데, 같은 해 정식 수도원인 원장좌 자치수도원(Prioratus conventualis)으로 승격되었다. 1910년 실업교육을 실시하는 숭공학교를 설립하였는데 수도원을 서울에서 덕원으로 이전하는 과정에서 문을 닫았다. 또한 1911년은 사범교육을 담당하는 숭신학교를 세웠지만, 1913년 일제 탄압으로 폐교되었다.

1913년에 수도원은 아빠스좌 수도원(대수도원)으로 승격되면서, 보니파시오 사우어(Bonifatius Sauer, 1877~1950) 신부가 아빠스(대수도원장)로 선출되었다. 서울에서 수도생활과 교육사업 그리고 선교활동을 하던 성 베네딕도회는 당시 프랑스 선교사들의 반대에 부딪히게 되었고, 1920년 ‘원산대목구’가 설정됨에 따라 1927년 함경남도 덕원(1927~1949)으로 완전히 이전하였다. 이러한 과정에서 1920년 교황청이 원산대목구를 성 베네딕도회에 위임하는 것을 허락하였고, 이에 1921년 보니파시오 사우어 아빠스는 주교로 성성되었다.

1940년에 분리된 ‘덕원면속구’를 수도원이 담당하였고, ‘원산대목구’는 ‘함흥대목구’로 개칭되었다. 1945년 해방과 더불어 북한에 소련군이 주둔하였고, 1946년에 실시된 토지개혁으로 시작된 탄압은 계속되었다. 결국 1949년 모든 수사들이 체포되었고, 1950년에 처형당하거나 포로수용소에서 사망하였다.

1928년 ‘연길지목구’가 원산대목구에서 분할되어 설립되었는데, 이미 1922년에 설립되어 선교본부 역할을 하던 성 베네딕도회 ‘연길수도원’(성 십자가 수도원, 1928~1946)이 1934년 아빠스좌 수도원으로 승격되었다. 이에 테오도르 브레허(Theodor Breher, 1889~1950) 신부가 초대 아빠스로 선출되었고, 1937년 ‘연길지목구’가 ‘대목구’로 승격되면서 주교로 성성되었다.

1946년 ‘연길대목구’는 중국 봉천관구에 속하게 되면서 ‘교구’로 승격되었다. 그러나 같은 해 5월에 선교사들은 체포, 투옥되었고, 마지막까지 남아있었던 성 베네딕도회 수도사들은 1952년 만주를 떠났다.

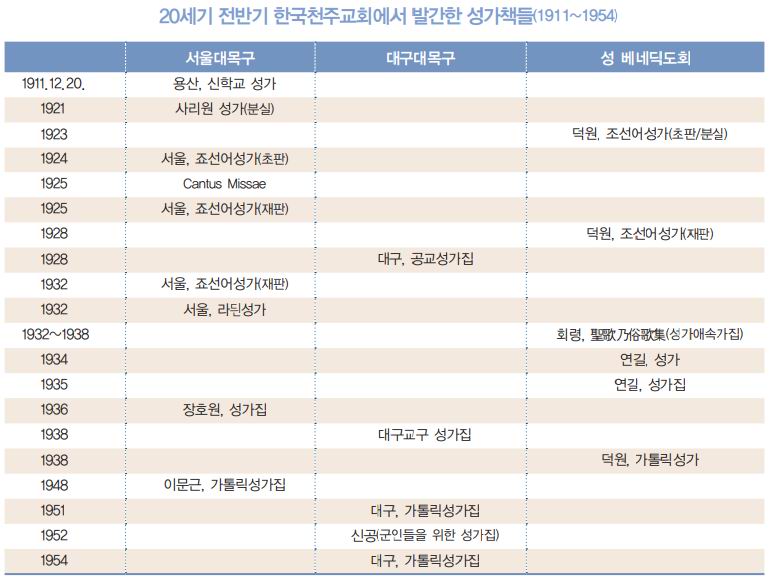

20세기 전반기에 출판된 성가책들

한국 천주교회의 교계제도가 성장하는 가운데 20세기 전반기에 성가책들이 출판되기 시작하였다. 용산 예수성심신학교에서 발간된 『신학교 성가』(1911. 12. 20)가 있으며, 1921년의 ‘사리원 성가’의 경우는 분실되어 발간 사실만 확인할 수 있다.

1923년 이후에 출판된 성가책들은 서울대목구, 대구대목구 그리고 성 베네딕도회에서 지역적으로 각각 발간되다가, 1957년 최초의 통일 성가집인 『정선 가톨릭 성가집』 출판을 통해 하나로 수렴되었다.(계속)

………………………………………………………………………………………………

1) ‘대목구’(代牧區, Vicariatus Apostolicus)란 자립 교구 제도, 즉 교구가 설정이 안 된 개별 교회로서 대목구장은 명의주교가 임명된다. 대목구는 교황좌 소속이기에 대목구장은 교황을 대리하여 모든 권한을 행사한다.

2) ‘지목구’(知牧區, Praefectura apostolica) 역시 대목구처럼 교구로 자립하지 못한 개별 교회로서, 지목구장은 주교품을 받지 않은 고위 성직자가 맡아 교황의 이름으로 사목한다.

3) ‘면속구’란 교구 주교의 관할권에서 벗어나 교황청에 직속된 준교구로서 성직 자치구장(Praelatus territorialis)이 사목하는 성직 자치구(Praelatura nullius)와 자치 수도원장(Abbas territorialis)에게 맡겨진 자치 수도원구(Abbatia nullius)로 구별된다.

[교회와 역사, 2025년 6월호, 최호영 사도 요한 신부(서울대교구 주교좌명동대성당 성음악 감독, 가톨릭대학교 성심교정 음악과 교수)] 0 2 0 |

게시판 운영원칙

게시판 운영원칙 Help Desk

Help Desk

- 사진: 정선 가톨릭 성가집(1957).

- 사진: 정선 가톨릭 성가집(1957). 조선 천주교회는 초기부터 심한 박해를 받는 어려운 상황 속에서도 꾸준히 성장하였다. 신해박해(1791), 신유박해(1801), 기해박해(1839), 병오박해(1846) 그리고 병인박해(1866) 등의 계속되는 박해 속에서 1831년 ‘조선대목구’1)가 설정되었으며, 제1대 대목구장으로 파리외방전교회 소속 브뤼기에르(Bruguière, 1792~1835) 주교가 임명되었다. 1876년 ‘강화도 조약’(병자수호조약)을 통해 조선의 문호가 개방되면서 천주교 신앙이 서서히 묵인되기 시작하였다. 한불조약(조불조약)이 1886년 맺어지면서 프랑스 선교사들이 부분적으로 활동하였고, 마침내 1895년 조선교구 제8대 대목구장인 뮈텔(Mütel, 1854~1933) 주교가 고종을 만난 이후 조선에서 천주교 신앙에 대한 박해가 끝났음을 기록하였는데, 이는 1899년 ‘교민조약’(敎民條約)으로써 법적으로 확인되었고 1904년 체결된 ‘선교조약’(宣敎條約)으로써 보완되었다.

조선 천주교회는 초기부터 심한 박해를 받는 어려운 상황 속에서도 꾸준히 성장하였다. 신해박해(1791), 신유박해(1801), 기해박해(1839), 병오박해(1846) 그리고 병인박해(1866) 등의 계속되는 박해 속에서 1831년 ‘조선대목구’1)가 설정되었으며, 제1대 대목구장으로 파리외방전교회 소속 브뤼기에르(Bruguière, 1792~1835) 주교가 임명되었다. 1876년 ‘강화도 조약’(병자수호조약)을 통해 조선의 문호가 개방되면서 천주교 신앙이 서서히 묵인되기 시작하였다. 한불조약(조불조약)이 1886년 맺어지면서 프랑스 선교사들이 부분적으로 활동하였고, 마침내 1895년 조선교구 제8대 대목구장인 뮈텔(Mütel, 1854~1933) 주교가 고종을 만난 이후 조선에서 천주교 신앙에 대한 박해가 끝났음을 기록하였는데, 이는 1899년 ‘교민조약’(敎民條約)으로써 법적으로 확인되었고 1904년 체결된 ‘선교조약’(宣敎條約)으로써 보완되었다. 1910년 조선은 일본 제국주의의 식민지가 됨으로써 1945년 해방될 때까지 20세기 전반부에는 식민 통치의 시대가 전개된다. 이로써 조선교회는 일제의 정책에 따라 많은 통제와 제한을 받을 수밖에 없었다. 일제는 표면적으로는 ‘종교의 자유’를 표방하였지만, 실제로는 ‘사립학교령’, ‘신문지법’, ‘포교규칙’ 등을 통해 꾸준히 종교를 견제하였다. 1919년 3.1운동의 결과로 ‘포교규칙’이 폐지되었지만, 각 교단의 법인화 정책에 따라 조선교회도 천주교유지재단으로 1924년 등록함으로써 여전히 일제의 간섭에서 벗어날 수 없었다.

1910년 조선은 일본 제국주의의 식민지가 됨으로써 1945년 해방될 때까지 20세기 전반부에는 식민 통치의 시대가 전개된다. 이로써 조선교회는 일제의 정책에 따라 많은 통제와 제한을 받을 수밖에 없었다. 일제는 표면적으로는 ‘종교의 자유’를 표방하였지만, 실제로는 ‘사립학교령’, ‘신문지법’, ‘포교규칙’ 등을 통해 꾸준히 종교를 견제하였다. 1919년 3.1운동의 결과로 ‘포교규칙’이 폐지되었지만, 각 교단의 법인화 정책에 따라 조선교회도 천주교유지재단으로 1924년 등록함으로써 여전히 일제의 간섭에서 벗어날 수 없었다.