한국ㅣ세계 교회사

|

[한국] 분도의 숨은 식구, 오병주 요셉 선생 |

|---|

|

[앞서 걸어간 길] 분도의 숨은 식구, 오병주 요셉 선생

봄이다. 그런데 초봄의 색깔은 무엇일까? 풍광은 분명 겨울 산이다. 그래도 봄이 보이는 것은 무엇 때문일까? 어디에 숨었는지 생명들이 땅을 헤집고 나오고 있나 보다.

필자는 2022년 1년간 덕원 수도원에서 추방당한 사람들이 곧 덕원으로 돌아가려는 열망 아래 우여곡절 끝에 왜관에 정착하는 과정을 보았다. 결과적으로 북쪽에서 일어난 모든 역사는 밑거름이었다. 그리고 2023년에는 그 ‘밑거름 작업’에서 생활하여 남한으로 재파견된 이들, 곧 자신들이 체험한 메시지를 다시 살아낸 수도자들을 이야기하려고 한다. 그러나 그보다 앞서 왜관 수도원의 숨은 식구들을 보아야겠다.

실제로 수도자들을 도우며 수도원이나 성당 건축 등에 이바지한 피란민 신자들이 있다. 또 각자 넘어왔으나 왜관감목대리구 선교활동의 최전선에서 전교 회장 등으로 손발이 되었던 사람들, 남한 사회 연고를 통해 수도자들의 어려움을 나눈 이들이 있다. 그뿐 아니라 왜관 수도원의 정착, 옛 선교사 입국, 사제 서품 등 행사에 고향을 그리워하는 실향민들이 함께했다. 그리고 어디에 있든 왜관 수도원을 고향의 샘물쯤으로 여기는 월남민들이 있다. 이들이 모두 왜관 수도원의 숨은 ‘생기(生氣)’였다.

평신도 선교사 오병주 요셉 선생

오병주는 1890년 충북 충주에서 태어났다. 1911년 베네딕도회가 야심 차게 시작한 기술학교, 즉 숭공학교에서 교양과목을 가르치며 서울 백동 수도원과 인연을 맺었다. 그리고 1920년 원산대목구가 설정된 후 베네딕도회 선교사들이 원산본당을 인수할 때, 그는 이 첫 그룹과 함께 원산으로 옮겨 본당학교에 매진했다. 가톨릭 선교 여건이 열악했던 이곳에 안드레아 에카르트 신부가 도착하여 파리외방전교회의 푸아요 신부가 담당하던 사목을 이었다. 그런데 1922년 안드레아 신부에게 원산에서 도보로 세 시간가량 떨어진 문평마을 이장과 원로들이 찾아와 학교 설립을 청했다. 그들은 돈은 없지만, 논밭과 노동력을 제공하겠다고 했다. 그 지역을 둘러본 신부는 감격했다. 그리하여 그해 4월 16일 베드로 수사와 고델리보 수사, 오병주 선생, 전교회장 김 씨와 함께 기차로 25분쯤 달려 문평에 도착했다. 기차역에서 15분 거리의 마을 어귀 작은 숲에 적합한 부지가 있었다. 이 마을에 신자는 한 명도 없었다. 예비신자인 땅 주인은 5,400m²의 땅을 학교 부지로 내놓았다. 일은 일사천리로 진행되어 두달 후인 6월 16일 학교 축복식이 거행되었다. 오병주는 원산 해성학교를 비롯하여 덕원, 고원, 신고산 등 각지에 본당 11개소, 학교 10개소를 설립하는데 크게 활약했다. 선교사들은 그에게 학교 운영을 맡겼다. 그는 나중에 원산 해성학교 부교장으로 일했다.

주교좌 원산본당에서 오병주는 교육 사업의 성과를 크게 체험했다. 그는 7명으로 수업을 시작했는데, 석달 후에 50명이 되었다. 모두 비신자였다. 학교는 지식을 전달했고 ‘주민들을 대화 상대’로 만들었다. 그리하여 14년 후에는 본래 150여 명 정도였던 원산본당 신자수가 1500명으로 불어났고, 교리를 배우던 예비신자가 800명이나 있었다. 게다가 직간접으로 연관된 사람은 1만여 명이나 되었다. 원산 시민 대다수가 가톨릭에 호의적으로 변한 셈이다.

한편, 선교사들에게 한국말은 매우 어렵고 관습이 유럽과 크게 달랐다. 오병주는 선교사들에게 한국말을 가르치고 통역을 하면서 독일 관습과 한국 관습 사이의 다리 역할을 했다. 1925년 베버 총아빠스가 원산 해성학교를 방문했을 때 학생들에게 하는 인사말을 오병주가 통역했다. 또 원산 포교 베네딕도 수녀원에서 의료사업을 시작할 때, 헤르메티스 수녀가 첫 환자를 받을 때도 통역을 맡았다. 또한 그는 수도회가 진출할 장소를 먼저 개척하기도 했다. 가령, 영흥에 건축 부지를 물색하러 간 이도 오병주였다. 그리고 1931년 보니파시오 주교아빠스는 즉시 이 부지를 매입했고 성당을 세웠다.

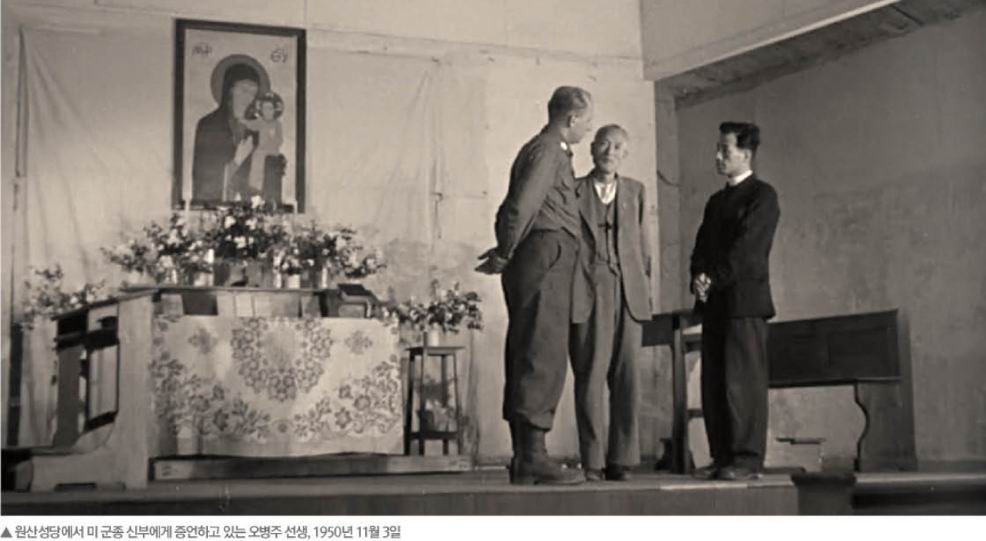

오병주는 1940년부터 보니파시오 주교아빠스의 비서로 일했다. 그리고 얼마 안 있어 해방되고, 북한 땅에서 교회가 공산주의자들의 탄압을 받았을 때 그도 고스란히 함께 겪었다. 공산화 초기에는 소련군 자녀들이 해성학교에 다녔고 공산정권이 들어서면서는 학교가 의과대학으로 사용되었는데, 학교 교실 세 개는 ‘청년 당원 양성소’로 쓰였다. 해성학교 부교장 오병주는 공산 당국에 3월 24일 체포되어 17일 동안 감금되어 있었다. 그는 6.25전쟁 당시 원산이 회복되었을 때 UN군의 도움으로 ‘원산가톨릭대학’ 설립을 추진했으나 이 포부는 2, 3개월 만에 꿈으로 남고 말았다.

성주본당의 선교 사제 네 분과 오병주 전교회장

오병주는 수도원이 성주본당을 관할할 때부터 다시 볼 수 있다. 그의 가족은 무슨 일을 당했는지 오병주는 성당에서 혼자 생활했다. 성주본당은 1917년 가실본당 관할 공소로 설치됐는데, 1928년 왜관본당이 설립되자 1931년부터 왜관본당 관할이 되었다. 이윽고 1950년 3월 19일 본당으로 승격되고 초대 주임으로 김재석 신부가 부임해서 기와집을 매입해 성당으로 개조했다. 그러나 바로 6·25전쟁이 터졌다. 성주 읍내는 완전히 허물어지고 집은 불타버렸다. 다만 성당 건물만이 기적처럼 폐허 가운데 살아남아 있었다.

1952년 수도원이 왜관본당과 가실본당을 바탕으로 출발하자, 대구대목구에서는 왜관본당에서 최근에 분가한 성주본당 사목을 수도원에 의뢰했다. 이 무렵 연길 수도원 마지막 송환자 그룹으로 1952년 8월에서야 유럽으로 송환되었던 왕 레지날도 신부와 모 안스가리오 신부가 왜관 소식을 듣고 한국으로의 재파견을 서둘렀다. 1953년 6월 아직 휴전 협정은 진행 중이었고, 한국의 상황이 ‘위험’하다는 염려가 팽배한 때였다. 두 신부는 그해 말 재파견된 첫 선교사들로 왜관에 도착했다. 그리고 며칠 후 12월 12일 모 안스가리오 신부는 낙산본당으로, 레지날도 신부는 새로 사목하게 된 성주본당으로 갔다.

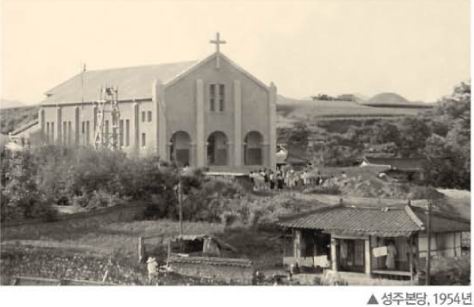

현재의 성주성당은 세 번째 건물이다. 레지날도 신부가 도착했을 때 성당은 경산동 2구 212번지에 소재한 기와 한옥이었다. 건물 세 채가 있었는데, 한 채는 신자 120여 명을 위한 성당, 다른 한 채는 학교, 사랑채는 사제관이었다. 1955년 레지날도 신부가 새 사제관을 지어 이사할 때까지 신부들은 이 사제관에 살았고, 그 사랑채 안쪽 다른 방에 오병주가 살았다.

레지날도 신부는 130달러에 현재 성당 위치인 토지를 매입했고, 1954년 성주에 첫 번째로 성당을 신축했다. 미 군종 신부인 베네딕도회원 클라우디오 제르맹이 재정을 지원하고, 미국인 자원 봉사자의 도움도 주선했다. 그리고 마무리 작업은 신자들이 삽과 호미로 일일이 정리하고 나무를 심고 단장했다. 언덕 위에 예쁘게 자리 잡은 성당과 비스듬히 경사진 마당이 어우러졌다. 그러면서 본당에서는 신자 교리교육뿐 아니라 피정을 위한 장소로 지금의 유치원 자리의 대나무 숲 아래 집 한 채를 샀다. 그 옆에는 오병주의 숙소를 마련했다. 레지날도 신부는 열심이 넘쳐, 아직 정착 작업을 해야 하는 수도원 재정을 고려하지 않고 제대로 된 성당을 짓고, 또 학교를 시작하려 하여 수도원과 갈등을 빚기도 했다.

레지날도 신부는 성당 건축을 완성하고는 1956년 함창본당 주임으로 떠났다. 훈춘본당에서 사목하다가 독일로 추방당해 그해 입국한 정 엑베르토 신부가 3대 주임으로 와서 8년간 사목했다. 이어 1964년 12월 4대 주임으로 지 에른스트 신부가 부임했는데, 그는 성당 전례를 제2차 바티칸 공의회의 결정대로 바꾸었다. 1969년에는 5대 주임 민 알로이시오 신부가 부임해서 사목하다가 1978년 왜관 수도원의 성주본당 사목이 마감되었다.

오병주는 이 네 분의 선교사에게 큰 원군이었다. 서울 백동으로 파견되었다가 후에 연길교구에서 활동한 레지날도 신부는 왜관 수도 공동체에 첫 번째로 재파견된 터였다. 그리고 그는 바로 성주본당 사목을 나갔다. 이러한 환경의 레지날도 신부가 원산 해성학교를 중심으로 활동한 오병주를 찾는 것은 큰 해결방안이었다.

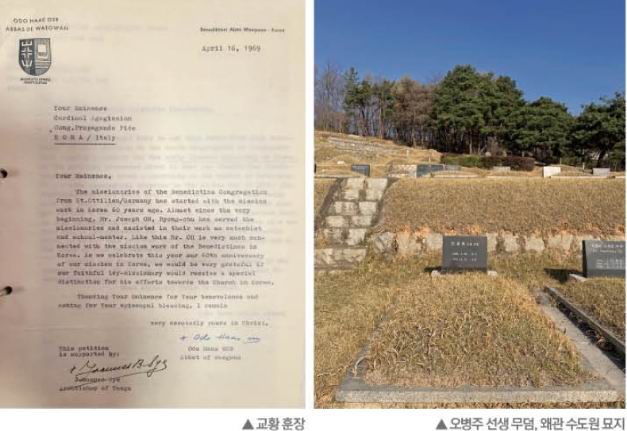

선교사들이 오병주를 진심으로 신뢰한 것처럼, 그도 선교사들을 진심으로 존경했다. 1936년 그는 「선교잡지」에 “선교사들은 폭풍우나 더위와 추위에도 아랑곳하지 않고, 높은 산과 넘기 힘든 고갯길도 대수롭지 않게 넘나든다. 그리스도교 신자 몇 사람을 방문하기 위해 몇백 리 길도 마다 않고 걸어간다”라며 존경을 표했고, 자신도 평생 그렇게 살았다. 그는 남한에서는 17년간 성주본당 전교회장으로서 헌신하다가 1971년 12월 25일에 선종했다. 성주본당에는 레지날도 신부 시절에 조성한 성당 묘지가 있지만, 수도원에서는 그를 수도원 묘지에 안장했다. 수도원의 은인들에 대한 열린 마음의 표징이다. 오병주의 장녀인 오 데레사는 왜관 수도원 옆에 있던 농장 사택에서 생활했는데, 말년에는 분도마을에서 생을 마쳤다.

성주본당에서 옛 선교사들의 사목을 출발시킨 레지날도 신부는 1975년 가을 수도원으로 찾아온 옛 연길 지역 신자를 만났다. 그는 이 반가운 만남이 있은 지 바로 며칠 뒤인 11월 5일 선종했다. 수도원이 정착하고 있었기에 찾아올 수 있었던 만남이었다. 왜관 수도원에는 가난을 지향하는 가장 가난한 사람들이 가장 큰 집에 살고 있다. 더구나 그들의 숨은 식구까지를 계산하면 그 수를 헤아릴 수 없다. 그들의 숨은 식구들은 마음의 고향을 그리워하고 있다.

* 김정숙 소화 데레사 - 프랑스 파리 Ecole des Hautes Etudes en sciences sociales에서 역사인류학으로 박사학위 취득하였다. 영남대 국사학과 명예교수로 현재 대구 관덕정순교기념관 운영위원, 대구가톨릭학술원 회원, 대구대교구와 수원교구 시복시성위원, 안동교회사연구소 객원연구원, 「교회와역사」 편집위원 등으로 활동하고 있다.

[성 베네딕도회 왜관 수도원 계간지 분도, 2023년 봄(Vol. 61), 김정숙 소화 데레사 교수] 0 13 0 |

게시판 운영원칙

게시판 운영원칙 Help Desk

Help Desk

1969년 9월 29일, 왜관 수도원은 ‘베네딕도회 한국 진출 60년’을 기념했다. 이때 수도원에서는 오병주를 교황청에 추천하여 교황 훈장을 받도록 했다. 오병주는 왜관 수도원 묘지에 누워있는 유일한 평신도이다. 그의 묘비 뒤편에는 “서울 백동과 덕원 수도원의 은인”이라고 적혀 있고, 수도원 홈페이지에는 “덕원, 왜관 수도원 선교 활동 협력자”라고 소개한다. 즉 그는 수도원의 각기 다른 세 둥지가 자리를 잡는데 함께 한 사람이다.

1969년 9월 29일, 왜관 수도원은 ‘베네딕도회 한국 진출 60년’을 기념했다. 이때 수도원에서는 오병주를 교황청에 추천하여 교황 훈장을 받도록 했다. 오병주는 왜관 수도원 묘지에 누워있는 유일한 평신도이다. 그의 묘비 뒤편에는 “서울 백동과 덕원 수도원의 은인”이라고 적혀 있고, 수도원 홈페이지에는 “덕원, 왜관 수도원 선교 활동 협력자”라고 소개한다. 즉 그는 수도원의 각기 다른 세 둥지가 자리를 잡는데 함께 한 사람이다. 그리고 이 호의는 널리 퍼졌다. 나중에 오병주는 주교의 지시를 받고 혹은 사적인 일로 몇백 리나 떨어진 먼 곳으로 자주 출장을 갔는데, 어느 도시에 가든 인사하는 사람들이 있었다. 학교 졸업생이거나 그들의 부모나 형제였다. 졸업생들에게서 가톨릭교회에 대하여 듣고 호의를 가진 사람들도 만났다. 선교사들이 운영하는 학교에 다녔던 사람은 학교에 대한 소문을 널리 퍼트리기 마련이고, 신앙에 대한 호기심도 불러일으켰다. 선교 사업의 성공 사례였다.

그리고 이 호의는 널리 퍼졌다. 나중에 오병주는 주교의 지시를 받고 혹은 사적인 일로 몇백 리나 떨어진 먼 곳으로 자주 출장을 갔는데, 어느 도시에 가든 인사하는 사람들이 있었다. 학교 졸업생이거나 그들의 부모나 형제였다. 졸업생들에게서 가톨릭교회에 대하여 듣고 호의를 가진 사람들도 만났다. 선교사들이 운영하는 학교에 다녔던 사람은 학교에 대한 소문을 널리 퍼트리기 마련이고, 신앙에 대한 호기심도 불러일으켰다. 선교 사업의 성공 사례였다. 미군이 함흥과 원산에서 후퇴할 때 오병주는 300장의 군표를 확보하여 그중 60장을 수도자와 평신도들에게 나누어 주었다. 일종의 배표였다. 덕원의 마지막 수사들은 원산까지 걸어가 오병주에게 이 군표를 받은 후 임시 수도원에 피신해 있던 수녀들과 함께 부산으로 피난했다. 1950년 12월 6일이었다. 오병주가 이때 수도자들과 함께 월남했는지, 따로 월남한 뒤 고향인 충주로 갔는지는 알 수가 없다.

미군이 함흥과 원산에서 후퇴할 때 오병주는 300장의 군표를 확보하여 그중 60장을 수도자와 평신도들에게 나누어 주었다. 일종의 배표였다. 덕원의 마지막 수사들은 원산까지 걸어가 오병주에게 이 군표를 받은 후 임시 수도원에 피신해 있던 수녀들과 함께 부산으로 피난했다. 1950년 12월 6일이었다. 오병주가 이때 수도자들과 함께 월남했는지, 따로 월남한 뒤 고향인 충주로 갔는지는 알 수가 없다. 엑베르토 신부도 역시 서울 백동으로 파견되었다가 만주 훈춘에서 사목했다. 뒤를 이은 에른스트 신부는 덕원 수도자였다. 그리고 5대 주임 알로이시오 신부는 수도원이 남한에 정착한 후 왜관 선교사로서 한국에 발을 디딘 사람이다. 그러므로 오병주는 선교사들의 한국어 학습을 돕는 것은 물론 그동안의 경험과 인맥으로 연길 수도원과 덕원 수도원, 북한인과 남한인 선교사와 신자들을 잇는 가교가 될 수 있었다. 그리고 선교사들이 경북 지역에 정착하고 사람들 마음을 여는 데 큰 힘이 되었을 것이다. 이 때문인지 성주본당은 급속히 성장하여, 축일마다 200여 명이 영세했다. 그의 헌신적인 노력에 힘입어 레지날도 신부와 엑베르토 신부는 많은 공소를 지었다. 거기에 오병주를 비롯한 전교회장들이 교리교육과 선교에 앞장섰던 덕분이다.

엑베르토 신부도 역시 서울 백동으로 파견되었다가 만주 훈춘에서 사목했다. 뒤를 이은 에른스트 신부는 덕원 수도자였다. 그리고 5대 주임 알로이시오 신부는 수도원이 남한에 정착한 후 왜관 선교사로서 한국에 발을 디딘 사람이다. 그러므로 오병주는 선교사들의 한국어 학습을 돕는 것은 물론 그동안의 경험과 인맥으로 연길 수도원과 덕원 수도원, 북한인과 남한인 선교사와 신자들을 잇는 가교가 될 수 있었다. 그리고 선교사들이 경북 지역에 정착하고 사람들 마음을 여는 데 큰 힘이 되었을 것이다. 이 때문인지 성주본당은 급속히 성장하여, 축일마다 200여 명이 영세했다. 그의 헌신적인 노력에 힘입어 레지날도 신부와 엑베르토 신부는 많은 공소를 지었다. 거기에 오병주를 비롯한 전교회장들이 교리교육과 선교에 앞장섰던 덕분이다.