한국ㅣ세계 교회사

|

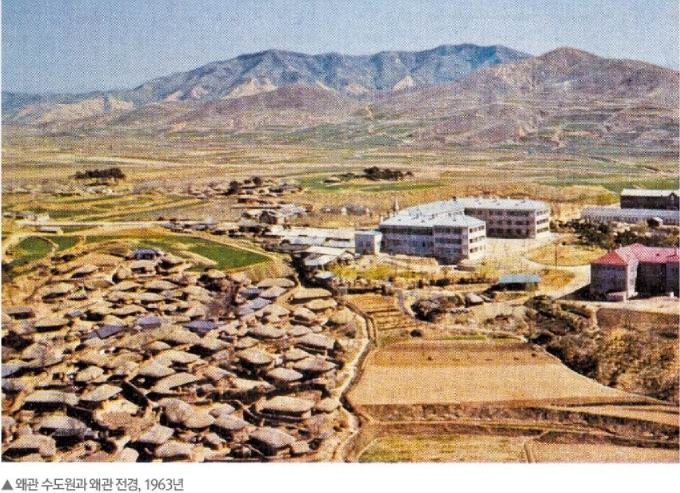

[한국] 왜관에서 삶의 터를 닦은 덕원의 평수사 17인 |

|---|

|

[앞서 걸어간 길] 왜관에서 삶의 터를 닦은 덕원의 평수사 17인

덕원 수도원이 폐쇄된 뒤 임근삼 콘라도와 한천수 이시도로는 성직자들이 잡혀간 평양으로 가고, 수도원 쪽에는 김재환 쁠라치도와 방삼덕 빈첸시오가 남는 등 평수사들 중 일부는 소중한 일을 수행했다. 형제들 중에 마지막까지 평양에 머물던 임근심이 1950년 2월부터 책임을 맡았다. 이미 월남한 수사들은 안내인을 사서 북한에 남아있는 수도형제들을 빼오려고 애썼다. 임근삼은 ‘평양교화소’에서 많은 고통을 겪고 있던 신 보니파시오 주교아빠스와 다른 수도형제들을 도왔다. 평양교화소에서 순교한 주교아빠스와 클링자이스 교수신부의 유해를 찾아 이장한 사람도 그였다.

한편, 1950년 10월 14일 미 해군 군종 머피 신부가 미 해병 선발대와 원산에 상륙했을 때 수사들은 덕원으로 달려가 방삼덕과 김재환을 만났다. 김용태 필립보 수사는 산골 마을에서 살아남았다. 월남했던 수사들도 다시 이곳으로 모여왔다. 수사들은 10월과 11월 얼마간 반파된 수도원에서나마 다시금 수도생활을 시작했다. 그러나 불과 몇 주 만에 모든 이들은 후퇴하는 군인을 따라 월남해야 했고 그리고 부산에 모였다.

보통 김영근 베다(1918-2003)가 연장자라고 하는 것은 그가 성직지망 수사들이 받은 품 중에 제일 높은 차부제품을 받았고, 동시에 나이가 많다는 말이다. 실제로 수사 중에는 서울 백동부터 덕원을 거쳐 왜관에서 뿌리를 내린 수사도 여러 명 된다. 김재환 쁠라치도(1890~1962)는 베네딕도회 첫 한국인 수사로서 1923년 서울 백동 수도원에서 첫서원을 했다. 1928년 덕원 수도원에서 일제 당국의 인가를 얻어 개원한 병원에 그라하머 수사와 함께 나가 일했었다. 김재환은 가방 안에 메달, 묵주 사진, 담배, 약 등 잡다한 물건을 넣어가지고 가서 의사들이 포기할 수밖에 없는 환자들을 챙겼다.

부산 인근 개금에서 태어난 김복래 레오나르도(1896-1955)는 20세에 객지로 나가 농사를 짓다가 1920년 서울 백동 수도원에 입회하여 1926년 서원했다. 수도원에서는 농장과 외양간, 문간 소임을 맡으면서 제본소 일을 돕기도 했다. 그런데 그는 척수병 때문에 신경이 마비되어 보행 장애를 앓았다. 그 후에는 덕원 양로원의 책임수사가 되어 늙고 병든 이들의 영육을 보살폈다. 그가 임종 대세를 준 이만도 500명가량 되었다. 6.25전쟁이 일어났을 때 그는 이미 보행이 어려운, 당시로써는 노인이었다. 덕원에서 쫓겨난 그는 연길 수도원 출신 하느님의 종 김봉식 마오로 신부가 있는 경기도 이천으로 갔으나, 마오로 신부가 체포되자 원산으로 돌아갔다. 늙은 반신불수 거지 행색으로 당국의 눈에 띄지도 않았다. 주로 고산의 지인들 집에서 며칠 혹은 몇 달씩 살았다. 그렇지만, 그런 상황에서도 ‘대세’ 등 자신이 할 수 있는 것을 풍성하게 베풀었다. 1952년에야 대구에 있는 피난공동체에 도착했다. 가실에서 정원사로 일하다가 1955년 수도형제들에 둘러싸여 선종했다.

서울 명륜동에서 태어난 이석철 미카엘(1914-2018)은 백동(혜화동)본당 신자였다. 초등학교 후 바로 동성학교로 진학했고, 1936년 졸업하자 곧바로 덕원 수도원에 입회했다. 그는 1941년 첫서원을 하고, 1945년 종신서원을 했다. 인쇄소(제본실), 제의실, 농장, 문간 소임을 했다. 부산 피난공동체 시절 그는 김재환과 같이 미군 부대 카지노에 가서 남은 음식 중 먹을만한 것을 골라왔는데, 이로써 급식 장교로부터 취사장 솥까지 비워가라는 배려를 얻는 기회가 생겼다.

이석철은 왜관 수도원에서 오랫동안 문지기의 소임을 해 ‘문지기 수사’로 통했다. 그는 지·청원자 교육, 원내 농장 책임 등을 맡았고, 선산양로원 원장을 거쳐, 1994년 분도노인마을 원장직을 끝으로 공식적인 소임을 내려놓았다. 그는 평생 노인과 어려운 이들을 도와주었다. 그는 100세가 넘어서도 시간전례와 미사에 일찍 나와서 묵상하고 수도형제들과 함께 기도했다. 80여 년 수도생활이라는 최고의 기록을 세운 그는 104세에 선종했다. 그는 후배 수도자들에게 “성인되세요”라는 인사를 자주 했다.

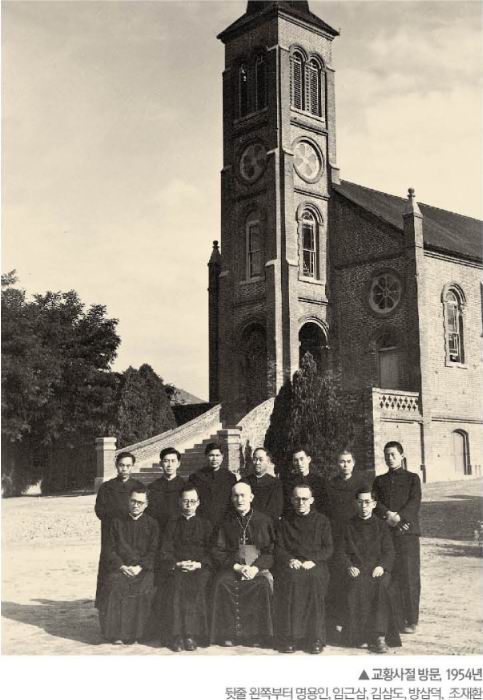

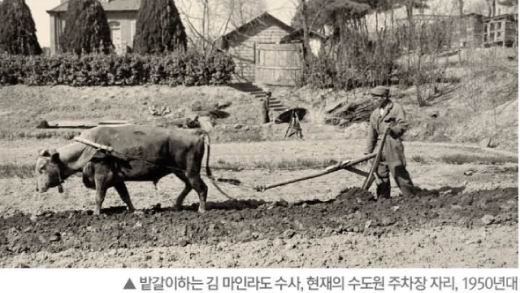

김삼도 마인라도(1919-2004)는 한천수의 친척이 사는 사리원으로 그와 함께 피신했다가 그곳에서 ‘늑대의 탈을 쓴 양’으로 인민반장 노릇을 했다. 1919년 경남 진주에서 태어난 그는 1942년 덕원 수도원에 입회했고, 1949년 3월에 명용인 수사와 함께 첫서원을 했다. 두 달 후 수도원이 폐쇄되어 이것이 덕원의 마지막 서원이 되었다.

김삼도와 함께 서원한 명용인 디다고(1917-2004)는 황해도 신천 태생으로 초등학교 시절 본당에서 활발히 활동했다. 그는 수도성소를 느끼고, 일본에 건너가 프란치스코회에 입회했다가 얼마 안 돼 한국으로 돌아왔다. 1945년 덕원 수도원에 입회하여, 1949년 첫서원을 했다. 명용인은 부엌, 재봉실, 노인 양호실에서 일했다.

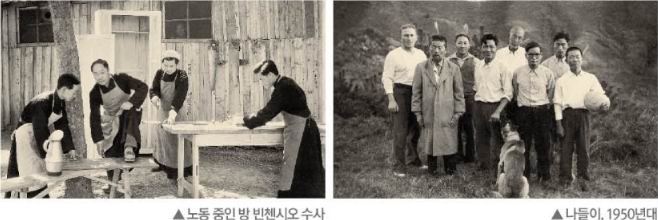

명용인은 미군이 원산에서 철수한 이후에야 해안을 따라 도보로 남하했다. 묵호에서 사람들을 사귀었고 도움을 받았다. 피난공동체 시절, 그는 부산에 있는 ‘한국은행’에서 노무자로 일했다. 왜관 수도원에서는 목공소에서 일했다. 수도원 건축을 시작으로 1984년까지 이어지는 엄청난 건축공사(18곳의 성당과 100곳 이상의 공소, 신학원과 피정의 집 등)에 필요한 건축자재를 구입했다. 뛰어난 사교성으로 당시 매우 어려운 상황임에도 불구하고 임무를 성공적으로 수행했다. 건강상 이유로 모든 소임에서 물러난 후 그는 낮 동안 책을 읽으며 보냈는데 형제들은 그를 ‘살아있는 역사책’이라고 불렸다. 말년에 김용택과 장기를 두다가 자주 ‘물러달라’고 했다는 일화도 전한다. 그는 6.25 때 자신이 겪은 이야기는 잘 하지 않았으나 북한 이야기만 나오면 열변을 토했다.

김용택 필립보(1916-2011)는 1947년 덕원에서 서원했다. 그는 추방당한 후 귀향하지 못한 용정 출신 신학생 이동식 보나벤투라와 산골로 들어갔다. 거기 사람들은 겨우내 감자만 먹고 살았다. 김용택은 그럭저럭 버텼지만 이동식은 견디지 못하고 산골을 떠났다. 그는 왜관 수도원 금남농장에서 농사에 헌신했고 노래도 잘하고 춤도 잘 추었다.

강원도 횡성 출신인 조재환 스테파노(1922-2002)는 1925년 풍수원본당에서 세례받고, 1938년 신 보니파시오 주교아빠스에게 견진성사를 받았다. 1938년 덕원 수도원에 입회하고 1947년 첫서원을 했지만, 종신서원은 1955년 왜관 수도원에서 했다. 왜관에서는 주로 주방에서 일했고, 구둣방과 약방도 거쳤다. 후배 평수사들 양성을 담당하기도 했다.

한편, 덕원의 평수사들 중에는 왜관까지 오지 못한 이들이 있다. 목천이 고향인 권영욱 마오로(1909-1952)는 초등학교 졸업 후 서울 백동 수도원에 입회하고 1931년 덕원에서 서원했다. 그는 독일인 파스칼리스 수사의 지도 아래 고도의 정원사 훈련을 받았는데, 특히 과일 재배에 대해 교육을 받았다. 실력이 뛰어나 고산본당에 큰 과수원을 만들고 관리하는 일을 맡았다. 덕원 수도원이 폐쇄되었을 때 그는 과일 재배 전문가였기 때문에 추방되지 않고 고된 노역에 동원되었다. 그는 유엔군을 따라 남하할 수 있었다. 1952년 대구의 피난공동체에서 선종하여 대구교구청 성직자 묘지에 안장되었다가 왜관 수도원 묘지로 이장되었다. 평양교구 영유 출신인 한천수 이시도로(1922-1951)는 1951년 대구에서 선종했다. 또 이때 같이 고생한 청원자들 중 몇 명은 나중에 수도자가 되었다가 환속하기도 했다.

형제적 결속력으로 덕원에서 왜관으로 오는 어려움을 이겨낸 수사들은 분명 북한에서 순교하고 억압받은 선교사들이 이룩한 눈에 보이는 열매였다. 그들이 왜관 수도원을 세우는 주춧돌이었다.(도움: 현익현 바르톨로메오 신부, 이기봉 제랄도 수사)

* 김정숙 소화 데레사 - 프랑스 파리 Ecole des Hautes Etudes en sciences sociales에서 역사인류학으로 박사학위 취득하였다. 영남대 국사학과 명예교수로 현재 대구 관덕정순교기념관 운영위원, 대구가톨릭학술원 회원, 대구대교구와 수원교구 시복시성위원, 안동교회사연구소 객원연구원, 「교회와역사」 편집위원 등으로 활동하고 있다.

[성 베네딕도회 왜관 수도원 계간지 분도, 2022년 겨울(Vol. 60), 김정숙 소화 데레사 교수] 0 15 0 |

게시판 운영원칙

게시판 운영원칙 Help Desk

Help Desk

1949년 5월 14일 덕원 수도원에서 수사들과 신학생들이 총부리에 몰려 수도원 밖으로 내쫓길 때 젊은 평수사들은 솟구치는 울분을 겨우 짓누르며 참담한 심정으로 뿔뿔이 흩어졌다. 전혀 손 타지 않은 덕원의 넓은 언덕에 건물을 세우고 비옥한 전답을 만들고 민둥산을 푸르게 하는 데에는 평수사들의 손이 더 갔기 때문이다. 덕원 수도원이 폐쇄될 때 17명의 한국인 평수사가 있었다. 이들은 수도원이 둥지 채 남한으로 옮겨오는 과정에서 공부하러 왔다 갔다 한 성직지망 수사들과는 달리 공동체를 붙박이처럼 지킨 사람들이다. 이들은 수도원 없이 수도생활을 하고, 그리고 안정된 수도원을 이루고 그 안에서 선종하기까지 수없는 사연들로 역사를 장식한다.

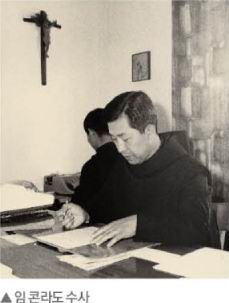

1949년 5월 14일 덕원 수도원에서 수사들과 신학생들이 총부리에 몰려 수도원 밖으로 내쫓길 때 젊은 평수사들은 솟구치는 울분을 겨우 짓누르며 참담한 심정으로 뿔뿔이 흩어졌다. 전혀 손 타지 않은 덕원의 넓은 언덕에 건물을 세우고 비옥한 전답을 만들고 민둥산을 푸르게 하는 데에는 평수사들의 손이 더 갔기 때문이다. 덕원 수도원이 폐쇄될 때 17명의 한국인 평수사가 있었다. 이들은 수도원이 둥지 채 남한으로 옮겨오는 과정에서 공부하러 왔다 갔다 한 성직지망 수사들과는 달리 공동체를 붙박이처럼 지킨 사람들이다. 이들은 수도원 없이 수도생활을 하고, 그리고 안정된 수도원을 이루고 그 안에서 선종하기까지 수없는 사연들로 역사를 장식한다. 임근삼(1919-1986)은 평안남도 양덕 태생으로, 15세에 덕원 수도원에 입회하여 1940년 첫서원, 1944년 종신서원을 했다. 책제본공과 제화공으로 신실하면서도 사회성이 좋았다. 그는 한국전쟁 발발 후 캐롤 몬시뇰의 도움으로 흩어진 수도형제들을 모으기 위해 여러 차례 남북을 왕래했다. 그는 왜관 수도원에서 이 티모테오 원장신부의 비서이며 책임수사로 일했고, 1964년 수도원이 아빠스 수도원으로 되었을 때는 수도원 살림을 책임지는 ‘당가’로 봉사했다. 평수사로서 첫 번째로 수도원 살림 책임을 맡는 큰 변화를 감당한 인물이었다. 임근삼은 1982년 암 선고를 받을 때까지 18년간 이 일을 수행했다. 전쟁 직후 어려운 사회에서 수도원 살림을 책임진 그를 인근 은행에서는 ‘큰 인물’로 대우했다.

임근삼(1919-1986)은 평안남도 양덕 태생으로, 15세에 덕원 수도원에 입회하여 1940년 첫서원, 1944년 종신서원을 했다. 책제본공과 제화공으로 신실하면서도 사회성이 좋았다. 그는 한국전쟁 발발 후 캐롤 몬시뇰의 도움으로 흩어진 수도형제들을 모으기 위해 여러 차례 남북을 왕래했다. 그는 왜관 수도원에서 이 티모테오 원장신부의 비서이며 책임수사로 일했고, 1964년 수도원이 아빠스 수도원으로 되었을 때는 수도원 살림을 책임지는 ‘당가’로 봉사했다. 평수사로서 첫 번째로 수도원 살림 책임을 맡는 큰 변화를 감당한 인물이었다. 임근삼은 1982년 암 선고를 받을 때까지 18년간 이 일을 수행했다. 전쟁 직후 어려운 사회에서 수도원 살림을 책임진 그를 인근 은행에서는 ‘큰 인물’로 대우했다. 서울 미아리에서 태어난 방삼덕 빈첸시오(1898-1970)는 서울 백동 수도원에 입회하여 1924년에 서원했다. 덕원에서 함석공으로 수도원을 짓는 데 이바지했다. 부산 피난지에서도 버려진 깡통을 이용하여 필통이나 연필꽂이 등을 만드는 등 살림을 도왔다. 왜관에서도 자신의 기술로 수도원 철공소에서 수많은 제품을 생산하여 ‘왜관감목대리구’ 성당과 공소를 짓는데 헌신했다. 쾌활한 성격으로 모범적인 생활을 하다가 1970년 선종했다.

서울 미아리에서 태어난 방삼덕 빈첸시오(1898-1970)는 서울 백동 수도원에 입회하여 1924년에 서원했다. 덕원에서 함석공으로 수도원을 짓는 데 이바지했다. 부산 피난지에서도 버려진 깡통을 이용하여 필통이나 연필꽂이 등을 만드는 등 살림을 도왔다. 왜관에서도 자신의 기술로 수도원 철공소에서 수많은 제품을 생산하여 ‘왜관감목대리구’ 성당과 공소를 짓는데 헌신했다. 쾌활한 성격으로 모범적인 생활을 하다가 1970년 선종했다.

김삼도는 1953년 명용인과 함께 왜관 수도원에서 종신서원을 했다. 그는 금남농장에서 농사를 짓고, 직원을 데리고 젖소를 기르기도 했다. 수도원에 관심 있는 젊은이들에게도 진심으로 대해 감동을 주었다. 1987년부터 한동안 요셉 수도원의 창립 회원으로서 그곳에서 살았다. 이때 손님 담당수사로 수많은 방문객에게 기쁨을 선사했다. 사람들은 그를 ‘요셉 수도원의 할아버지’라고 불렀다. 그는 과도기 시절의 일을 소상하게 이야기도 하고 농담도 잘했다. 특히 그는 김수환 추기경과의 우정을 긍지로 삼고 있었다. 초등학교를 졸업한 후 대구 성 유스티노 신학교에 입학했다가 한 학기 만에 나왔는데, 이때 동기생으로 만난 김수환 추기경과 평생지기가 되었다. 그들이 만날 때마다 김 추기경은 “잘 지내나요, 라자로?”라고 인사했다.

김삼도는 1953년 명용인과 함께 왜관 수도원에서 종신서원을 했다. 그는 금남농장에서 농사를 짓고, 직원을 데리고 젖소를 기르기도 했다. 수도원에 관심 있는 젊은이들에게도 진심으로 대해 감동을 주었다. 1987년부터 한동안 요셉 수도원의 창립 회원으로서 그곳에서 살았다. 이때 손님 담당수사로 수많은 방문객에게 기쁨을 선사했다. 사람들은 그를 ‘요셉 수도원의 할아버지’라고 불렀다. 그는 과도기 시절의 일을 소상하게 이야기도 하고 농담도 잘했다. 특히 그는 김수환 추기경과의 우정을 긍지로 삼고 있었다. 초등학교를 졸업한 후 대구 성 유스티노 신학교에 입학했다가 한 학기 만에 나왔는데, 이때 동기생으로 만난 김수환 추기경과 평생지기가 되었다. 그들이 만날 때마다 김 추기경은 “잘 지내나요, 라자로?”라고 인사했다.