성미술ㅣ교회건축

|

성미술 이야기: 목판화 이야기 |

|---|

|

[성미술 이야기] 목판화 이야기

목판화는 나무에 그림을 새기고 물감을 묻혀서 종이로 찍어낸 그림을 말한다. 무엇보다 나무나 칼 같은 작업재료를 간단히 구할 수 있고 작업공정이 쉬운데다 수백 장씩 찍을 수 있으니 가격이 싸서 큰 인기를 끌었다. 나무는 보리수나무처럼 무른 재료를 세로로 켠 세로결목판을 주로 사용하는데, 종이를 붙이고 살살 문지르면 나뭇결과 목판화가의 손맛이 고스란히 살아난다. 채색 목판화는 제법 값이 비싸서 수집가들이 모으거나, 그림이 없는 기도서에다 따로 붙여서 책의 때깔을 내는 데 썼다.

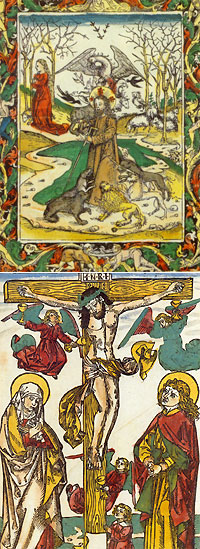

- ‘십자가에 달리신 그리스도’ 뉘른베르크의 화가, 1495년경, 26.2x17.7㎝, 뮌헨 바이에른 국립도서관.

골고타의 으스스한 풍경이다. 마리아와 어린 제자 요한이 슬픔에 잠겨 있다. 이러한 목판화는 가격이 적당하고 낱장으로 들고 다닐 수 있는 이점 때문에 불과 한 세기도 못되는 기간 동안 순례자와 여행가들의 품속에 묻어서 유럽과 지중해 구석구석으로 급속히 퍼져나갔다.

‘세상을 읽는 창문’

지금부터 한 500년쯤 전에는 그림이 참 귀했다. 보통 사람들 같으면 교회 제단화나 벽화를 구경하는 것이 고작이었을 테니까 조금 심하게 말하면 한 사람이 평생 보는 그림을 다 합쳐도 오늘날 우리가 하루동안 보는 것보다 못 미쳤다. 그러나 그만큼 그림을 소중하게 여기고 또 그림을 들여다 보는 호흡도 길었다. 그러다가 15세기에 들어 목판화가 많이 생산되면서 그림에 대한 갈증이 그나마 조금씩 풀리기 시작한다.

그림에 대한 갈증 해소

이 목판화에서는 그림 한복판에 서 있는 그리스도가 주인공이다. 그런데 주위에 동물들이 잔뜩 달라붙었다. 발치를 에워싸고 길을 가로막는 동물들은 좋지 못한 뜻을 가지고 있다. 왼쪽부터 개, 곰, 사자, 일각수, 여우는 제각기 간사함, 음흉함, 오만함, 당돌함, 탐욕을 뜻한다. 이런 못된 성질과 욕심들은 바른 세상살이를 가로막는 걸림돌이 된다. 한편, 그리스도의 머리에 붙어 있는 동물들은 착한 속성들이다. 펠리칸과 새끼들, 비둘기, 독수리, 양, 코끼리는 제각기 희생과 순결, 슬기, 순종, 용맹을 뜻하니까 험한 세상살이에 실족하지 않도록 힘을 북돋고 용기를 주는 덕목들이다.

목판화 왼쪽 구석에는 머리를 풀어헤친 처녀가 혼자서 나무 그루터기에서 무릎을 꿇고 있다. 잎이 다 떨어진 나무는 사망의 나무이고, 홀로 있는 처녀는 방황하는 영혼을 뜻한다. 길 잃은 어린양과 같은 신세가 되었다는 뜻에서 목판화가는 어린양도 한 마리 새겨 넣었다. 그리스도는 여기서 길 잃은 어린양을 찾아 나선 선한 목자이시다. 바야흐로 사악한 유혹의 훼방을 물리치고 슬기로운 덕목의 도움을 받아서 실족한 영혼을 이끌어 오른쪽 양떼들이 모여 있는 곳으로 인도하려는 참이다. 그러니까 이 목판화는 올바른 삶과 믿음의 길을 벗어나서는 안 된다는 소중한 교훈과 경고를 담고 있는 셈이다. 첫눈에 이해하기에 퍽 알쏭달쏭한 내용이지만, 500년 전 사람들은 목판화의 줄거리를 거뜬히 읽어냈을 것이다.

동물들의 상징 읽어야

이 작품에서 흥미로운 것은 인간의 삶을 흔들거나 지탱하는 유혹과 덕목의 가치를 동물들에 비유해서 나타냈다는 사실이다. 중세의 그리스도교인들은 이런 식으로 자연의 동물과 식물을 거울삼아 피조물에 비추어진 창조주의 비밀스러운 의지와 숨겨진 뜻을 새기려고 했던 모양이다. 그렇다면 이런 동물들에게 착하거나 못된 성질을 하나씩 붙여둔 것은 어떤 사상의 경로를 통해서였을까?

가령, 그리스도의 머리 위에서 날개를 활짝 펼친 동물은 펠리칸이다. 이 새는 다윗이 시편(102, 6)에서 『나는 마치 사막의 사다새와 같으니…』라고 하면서 제 처지를 빗대었던 동물이다. 여기서 「사다새」는 「펠리칸」을 옮긴 말이다. 라틴성서의 같은 구절을 글자대로 새기면 『나는 홀로 있는 펠리칸과 같은 처지가 되었으니』라고 옮길 수 있다. 그런데 중세의 자연과학은 펠리칸을 한 번도 본 적이 없는 것이 문제였다. 생김새는커녕, 어떤 습성을 가지고 있는지도 알지 못하던 터라, 도대체 어떤 동물일까 상상의 나래를 펴게 되었다.

서기 200년께 에티오피아에서 그때까지의 구전을 정리한 「피지올로구스」를 보면, 펠리칸이 희생과 부활을 의미한다고 기록되어 있다. 펠리칸은 원래 새끼를 끔찍이 사랑하는 동물인데, 어린 새끼들이 태어나서 어미와 아비의 머리를 쪼아대면 그만 노여움을 누르지 못하고 되받아 쪼아서 죽인다는 것이다. 그리고 나서 자책으로 괴로워하다가 사흘이 지난 뒤에 어미 펠리칸이 제 옆구리 살을 부리로 찢어 벌리고 피를 새끼들의 입에 흘려 넣으면 죽었던 새끼들이 다시 살아난다고 했다. 그런데 「피지올로구스」에서는 어미 펠리칸이 못된 새끼들을 죽이고 또 되살려내는 습성을 두고 예언자 이사야의 호된 꾸짖음을 떠올린다.

『자식이라 기르고 키웠더니 도리어 나에게 반항하는구나』(이사야 1,2).

여기서 새끼 펠리칸은 주님을 알아보지 못하고 그분의 수족에 못질을 했던 우리들이요, 어미 펠리칸은 십자가에 높이 달리시고 옆구리의 상처에서 물과 피를 흘리신 그리스도가 된다. 중세의 순박한 신앙은 실제 펠리칸과 전혀 상관없는 전설의 새를 동물도감에 기록한 것이다. 그리고 이들이 신앙의 거울에 비추어 읽었던 경건한 오류는 예술과 비유의 세계에서 1500년 넘게 생명을 유지한다.

문화 예술의 전령

그런데 이런 목판화 그림은 누가 언제 어디에 쓰려고 샀을까? 목판화를 찍을 수 있는 종이를 보면, 북유럽에서는 독일 뉘른베르크의 물레방아 제지공장이 1380년경에 처음 생겼다니까 14세기말부터 목판화가 본격 생산되었을 것이다. 미리 찍어둔 목판화는 교회의 축일이나 큰장이 설 때 내놓고 팔았다는데, 성자들의 전설이나 교훈적인 내용을 담은 경배용 목판화가 가장 인기가 좋았다. 특히 종교 목판화는 몸에 붙이고 다니면 돌림병이나 우환을 면한다는 이야기가 있어서 먼길 가는 순례자들이 액막이 삼아 품속에 꼬깃꼬깃 넣어 다니곤 했다. 이를테면 예방접종이었던 셈이다.

이후 목판화는 가격이 적당하고 낱장으로 들고 다닐 수 있는 이점 때문에 불과 한 세기도 못되는 기간 동안 순례자와 여행가들의 품속에 묻어서 유럽과 지중해 구석구석으로 급속히 퍼져나간다. 이처럼 허술하기 짝이 없는 낱장 목판화가 「세상을 읽는 창문」이라는 별명까지 얻은 것은 성서의 교훈뿐 아니라 이웃나라의 문화와 예술을 전달하는 전령의 몫을 덤으로 맡는 바람에 그랬을 것이다.

[가톨릭신문, 2003년 6월 8일, 노성두] 0 1,468 0 |

게시판 운영원칙

게시판 운영원칙 Help Desk

Help Desk

- ‘그리스도와 동물들’ 미하엘 볼게무트와 빌헬름 플라이덴부르프, 1491년, 31x25.4㎝, 뮌헨 국립 판화 수집실.

- ‘그리스도와 동물들’ 미하엘 볼게무트와 빌헬름 플라이덴부르프, 1491년, 31x25.4㎝, 뮌헨 국립 판화 수집실.