[안소근 수녀와 떠나는 구약 여행]

(46) “이 커다란 성읍 니네베를 내가 어찌 동정하지 않을 수 있겠느냐?”(요나 4,11)

하느님의 자비하심은 그 넓이가 다르기에

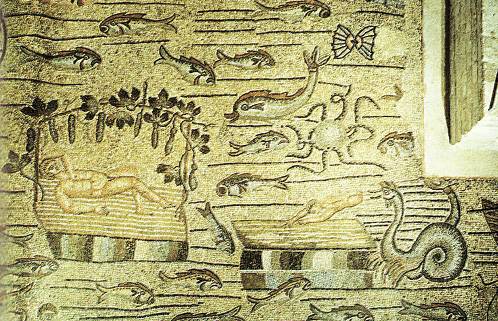

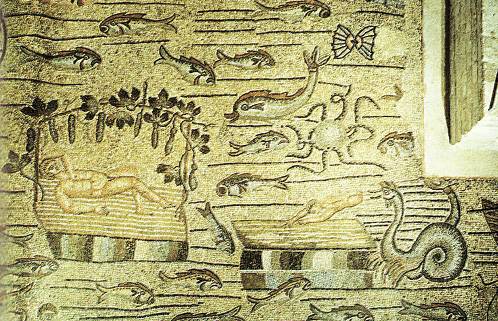

- 이탈리아 북부 아퀼레이아 성당 바닥의 모자이크, 4세기.

월드컵 결승에서 우리나라와 다른 나라가 시합을 하게 되었다고 상상해 봅시다. 그 날은 모두 다 애국자가 될 것입니다. 그런데 응원석에서 다른 나라 사람이 자리를 잘못 앉아 우리 국민들 사이에서 상대편을 응원한다면 어떻게 될까요? 대대로 축구 시합은 한 나라, 한 학교, 한 반의 결속력을 강화하는 역할을 했습니다. 하지만 그 열성이 과도하게 되면 상대편을 응원하는 사람과는 부딪치게 됩니다. 외국에서는 축구를 응원하던 이들이 서로 충돌하여 참사가 벌어진 일들도 없지 않지요.

에즈라-느헤미야 시대, 유배에서 돌아온 이스라엘은 민족적, 종교적 정체성을 확립하고자 노력했습니다. 어려움 속에서도 성전을 짓고, 예루살렘 도성도 복구하고, 율법을 충실하게 따르는 삶으로 자신들의 전통을 확고하게 다지려 했습니다. 그런데, 동전의 이면같이 이에 따라오는 결과가 있었습니다. 다른 민족들에 대한 배타성이었습니다. 축구 시합에서 우리 편을 응원하다 보면 상대방이 점수를 얻는 것을 기뻐할 수 없게 되는 것과 마찬가지로, 이 시대 이스라엘은 다른 민족들을 생각할 여지가 없었습니다.

요나는 이러한 시대를 대변합니다. 요나서의 성경 본문에는 요나가 “아미타이의 아들”이라고 나옵니다(요나 1,1). 그렇다면 열왕기 하권 14장 25절에 따라 그가 북왕국 이스라엘의 예로보암 2세 때에 활동한 예언자라고 생각할 수 있을 것입니다(기원전 8세기). 하지만 그가 실제로 이 책을 쓴 것은 아닙니다. 요나서는 그 인물을 주인공으로 채택하여, 그 이야기를 통해 에즈라 시대의 사람들에게 교훈을 전달하고자 하는 책입니다. 실제로 요나라는 이름의 예언자가 니네베에 갔던 것도 아니고, 니네베가 하루아침에 회개했을 가능성도 매우 희박합니다. 요나서에 사용된 히브리어 역시 예로보암 시대가 아니라 늦은 시기의 특징들을 보이며, 요나서의 주인공 요나는 니네베로 가라는 하느님의 말씀을 거부합니다. 니네베로 가려면 동쪽으로 가야 하는데, 하느님의 명령을 피하여 오히려 서쪽 끝까지 도망치려 합니다. 그 다음에, 잘 아시는 바와 같이, 큰 물고기가 요나를 삼켰다가 사흘 만에 니네베에 내려놓습니다. 이 부분 역시 역사적 사실이라고 말하기는 어렵습니다. 오히려 이것은, 요나 이야기가 사실을 기록하는 것이 아니라 다른 의도로 기록된 책임을 보여 주는 단서입니다.

그러면, 요나서의 문제는 무엇일까요? 두 가지만 짚어 보겠습니다.

첫째는, 하느님은 모든 사람의 구원을 바라시며 구원은 이방인들에게도 주어진다는 것입니다. 요나가 하느님의 명령을 피해 타르시스로 떠나는 1장에서는 그가 도망치는 이유가 나오지 않지만, 마지막 4장에 가면 그는 하느님께 화를 내며 그 이유를 말하지요. 그는, 하느님께서 죄 많은 도시 니네베에게 멸망을 선고하라고 하시지만 사실은 니네베를 용서해 주실 것을 알고 있었습니다(요나 4,2 참조). 그것이 싫어서, 니네베인들이 구원되는 것이 싫어서 하느님의 도구가 되지 않으려 한 것이지요.

니네베는 아시리아의 수도이고, 아시리아는 이스라엘의 전통적인 원수입니다. 하느님은, 그런 니네베라 하더라도 멸망하는 것을 원치 않으십니다. 뜨거운 햇볕을 가려주던 아주까리가 말라 죽는 것을 보고 화가 나서 죽겠다고 하는 요나에게 하느님은 이렇게 말씀하십니다. “오른쪽과 왼쪽을 가릴 줄도 모르는 사람이 십이만 명이나 있고, 또 수많은 짐승이 있는 이 커다란 성읍 니네베를 내가 어찌 동정하지 않을 수 있겠느냐?”(요나 4,11). 아주까리가 자라도록 아무것도 하지 않은 요나가 아주까리가 죽었다고 그렇게 호들갑을 떤다면, 하느님이 어찌 그 수많은 사람의 죽음을 안타까워하지 않으시겠습니까?

이것이 에즈라 시대의 유다인들을 향한 요나서의 가르침이었습니다. 우리의 정체성을 지킨다는 명분으로, 결혼해서 아이가 있는 이방 여자들을 내보내야 하겠습니까? 다른 민족들은 멸망해도 좋다고 생각해서야 되겠습니까? 요나서는 그 시대의 유다인들에게, 구원은 다른 민족들에게도 이르러야 한다는 것을 말해 줍니다.

둘째는, 용서를 베푸시는 하느님을 받아들여야 한다는 것입니다. 요나는 자신이 “하느님을 경외하는” 사람이라고 말하고(요나 1,9), 그 하느님이 “자비하시고 너그러우신 하느님이시며, 분노에 더디시고 자애가 크시며, 벌하시다가도 쉬이 마음을 돌리시는 분이시라는 것을” 알고 있습니다(요나 4,2). 문제는, 하느님이 어떤 분이신지 알고 있는데 그것이 마음에 들지 않는다는 데에 있습니다. 요나는 하느님께서 이스라엘의 원수인 아시리아인들을 사랑하시고 그들에게 자비를 베푸신다는 사실을 받아들일 수가 없습니다. 머리로는 하느님에 대해 완벽하게 알고 있으나, 그 하느님을 용납하지 못합니다.

요나서는 그런 요나에게 회개를 요청합니다. 회개는 나훔 예언자가 “피의 성읍”(나훔 3,1)이라고 불렀던 니네베 사람들에게만 필요한 것이 아니었습니다. 하느님의 자비하심을 참지 못하는 요나에게도 회개가 필요했습니다. 나에게 멸망을 선포하라고 하셨으면 반드시 그 멸망을 이루시어 나의 명예도 지켜 주시고 원수에게 앙갚음도 하게 하시는 하느님이 아니라, 내가 선포한 경고를 철회하시면서까지 인간을 가엾이 여기시고 사랑을 베푸시는 하느님을 받아들이기를 요구합니다. 하느님이 나에게 자비를 베푸실 때에는 좋아하면서 남에게 자비를 베푸실 때에는 화를 내는 우리에게, 자비로우신 하느님을 닮으라고 촉구합니다.

그래서 요나 이야기는, 하느님만큼 자비롭지 못한 우리 모두에게 마지막 질문을 던집니다. “이 커다란 성읍 니네베를 내가 어찌 동정하지 않을 수 있겠느냐?”(요나 4,11).

[평화신문, 2015년 11월 22일, 안소근 수녀(성 도미니코 선교수녀회, 대전가톨릭대 교수)]

게시판 운영원칙

게시판 운영원칙 Help Desk

Help Desk