성인ㅣ순교자ㅣ성지

|

[성지] 발칸: 사라예보에 축복을 |

|---|

|

[발칸의 빛과 그림자 속으로] 사라예보에 축복을

끊임없이 외세의 지배를 받던 발칸에서 민족의 미래를 고민하는 것은 청년으로서 당연한 일이었을지 모른다. 프린치프는 ‘청년 보스니아 운동’의 일원이었는데, 이 단체는 당시 오스트리아-헝가리 제국의 지배를 받고 있던 모든 남슬라브 민족의 해방을 주장했다. 오스만 제국이 힘을 잃기 시작한 당시, 제국은 발칸의 새로운 주인을 꿈꾸며 줄곧 전쟁을 원하고 있었다. 그날 프린치프의 저격은 전쟁의 결정적인 명분이 되었고, 유럽의 강대국들이 뛰어들어 제1차 세계대전으로 확대된 이 전쟁은 천만 명의 사망자를 내고 4년 만에 막을 내렸다. 백 년 전의 이 엄청난 사건으로 사라예보는 암울한 역사의 한 장면이 되었다. 하지만 더 참혹하고 견디기 힘든 순간도 있었다. 그 일은 이제 갓 스무 해밖에 지나지 않았다. 1980년 티토가 세상을 떠나자 유고 연방을 지탱하고 있던 힘의 균형이 깨져버렸다. 저마다 눌러왔던 민족주의적 열정이 헛되이 부활하기 시작했다. 무엇보다 세르비아의 독주가 다른 연방들을 불편하게 만들었다. 1987년 세르비아의 슬로보단 밀로셰비치가 ‘대(大)세르비아 주의’를 주창하면서 유고 연방의 전쟁이 촉발되었다. 1991년 슬로베니아, 크로아티아, 마케도니아에 이어 1992년 보스니아-헤르체고비나까지 분리 독립하여 ‘유고슬라비아 사회주의 연방공화국’은 해체되었다.

그 과정에서 보스니아는 단말마의 고통을 겪었다. 세르비아는 유고 연방에서 독립하려는 보스니아의 숨통을 조였다. 수도 사라예보는 1992년 4월 포위된 뒤 거의 4년 동안 전화, 전기, 난방 등은 물론이고 음식 재료와 물까지 공급이 차단되었다. 그리고 날마다 세르비아 민병대의 무차별 폭격이 이어졌다. 어느 길이 안전한지는 아무도 알 수가 없었다. 저격수들은 고층 빌딩이나 언덕 위에서 시민들을 조준 사격했다. 그러나 아무리 죽음이 코앞에 있어도 사람들은 물을 마셔야 했고 식량을 구해야 했다. 그날도 그랬을 것이다. 누구는 물을 받으러 집을 나섰고, 누구는 빵을 사러 떨어지지 않는 걸음을 떼야 했을 것이다. 그리고 빵을 사려고 줄을 서있던 사람들 22명이 몰살을 당했다. 1992년 5월 27일 오후였다.

다음 날 오후 네 시, 검은 옷을 입은 한 남자가 그 거리에 나타났다. 그는 첼로를 꺼내 연주를 시작했다. 알비노니의 ‘아다지오 G단조’였다. 선율이 피 흘린 거리에 젖어들었다. 사람의 목소리가 들리지 않는, 사람의 발소리가 멎어버린, 사람들의 숨소리조차 들리지 않는 그 시간에 오직 첼로 선율만이 가득했다. 무너진 벽에도, 깨져버린 유리창에도, 구멍 난 천장과 사람들의 가슴에도 느닷없는 첼로가 검은 성모님의 품처럼 넓게 가슴을 열고 그들을 껴안았다. 말로 다할 수 없는 공포와 두려움 속으로 음악이 생명의 물길처럼 흘러내렸다. 연주자는 사라예보 필하모닉의 첼로 주자 베드란 스마일로비치였다. 첼로만이 자신이 가진 유일한 무기였던 그는 그 순간, 자신이 할 수 있는 일을 하고자 했다. 무너지고 찢어져 피 흘리던 도시 사라예보에 울려 퍼진 진혼곡 속에 시민들도 저격수들도 숨을 죽였다. 스마일로비치는 22명의 죽음을 기억하며 22일 동안 연주를 계속했다. 그리고는 고국을 떠났다.

바로 그곳이 지척에 있었다. ‘저격수의 거리’ 또한 우리가 걷는 길과 이어지고 있었다. 사정이 이렇다 보니 사라예보는 우울한 도시라는 인상을 피하기 어려웠다. 떠오르는 단어가 늘 내전과 폭격과 도화선, 라틴 다리의 저격 등이니 불가피한 면도 있었다. 하지만 사라예보의 젊은이들은 어디보다도 밝고 활기찼다. 영화 「그르바비차」의 예쁘고 씩씩한 ‘사라’들이 경쾌하게 거리를 누비고 있었다.

더욱이 ‘유럽의 예루살렘’이라는 별명이 괜히 생긴 게 아닌 사라예보에는, 지난 날의 건축물들이 수없이 남아있다. 반경 1킬로미터 안에 이슬람 모스크, 정교회와 가톨릭의 성당, 그리고 유다교 회당이 옹기종기 함께하고 있는 도시가 바로 사라예보였다. 그야말로 다양한 종교와 가치가 어우러져 공존하던 곳, 창조주 하느님께서 ‘보시기에 좋은’ 곳이었을 도시였다. 그러나 곳곳에 남아있는 ‘사라예보의 장미’들이 처참한 기억을 일깨웠다. 내전 동안 포탄이 떨어져 패인 아스팔트를 붉은 레진으로 칠해 놓은 모습이 장미꽃 같다고 붙여진 이 꽃자리들은, 말하자면 쓰라린 기억을 상기시키는 상징이었다.

도심 한복판에 있는 가톨릭 성당 마당에도 장미는 피어있었다. 성당 앞에는 지난해 4월 세워진 성 요한 바오로 2세 교황의 동상이 있었다. 유고 내전 때 종교 간 화해를 위해 애쓴 공로를 기리며 사라예보 시민들이 기금을 마련했다는 성상 앞에서 잠시 기도했다. 거의 천여 곳에 있었다는 사라예보의 장미가 퇴색해 희미해지는 자리에 새로운 희망이 꽃처럼 피어나기를! 상처는 치유되고 새로운 꿈이 시작되기를! 무엇보다 모두가 행복하기를! 사라예보에 은총이 꽃비처럼 내리기를! * 이선미 로사 - 가톨릭교리신학원 성서영성학과를 수료했다. 여러 차례 해외성지를 순례하다보니 가까운 성지와 우리 전통에도 눈이 뜨여 조금씩 관심을 기울이는 중이다.

[경향잡지, 2015년 6월호, 글 · 사진 이선미] 0 2,145 0 |

게시판 운영원칙

게시판 운영원칙 Help Desk

Help Desk

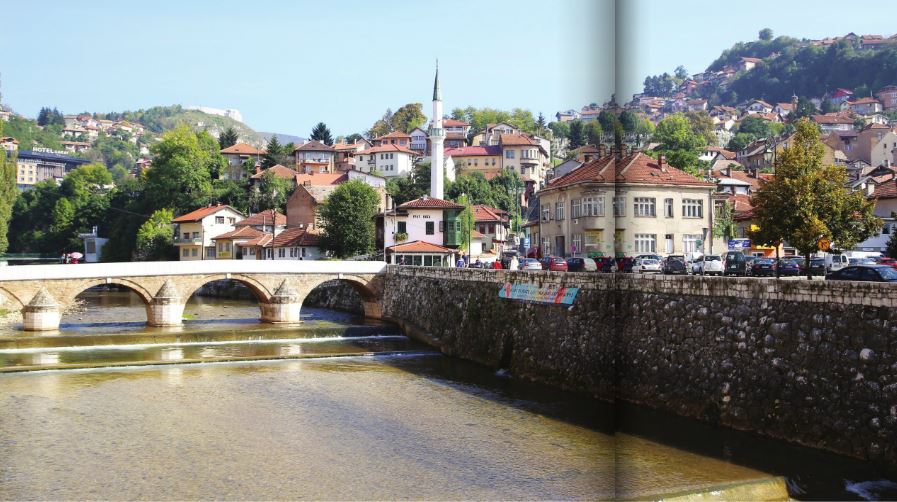

- 사라예보 도심을 가로지르며 흐르는 밀라츠카 강 주변으로 크지 않은 모스크의 미나레트가 솟아있고, 강에는 소박한 다리들이 놓여 있다.

- 사라예보 도심을 가로지르며 흐르는 밀라츠카 강 주변으로 크지 않은 모스크의 미나레트가 솟아있고, 강에는 소박한 다리들이 놓여 있다. - ‘라틴 다리’는 1798년 건축된 작은 다리로 한때는 ‘프린치프 다리’로도 불렸다. 프린치프가 첫 번째 저격에 실패한 뒤 샌드위치를 먹던 카페는 박물관으로 운영되고 있다.

- ‘라틴 다리’는 1798년 건축된 작은 다리로 한때는 ‘프린치프 다리’로도 불렸다. 프린치프가 첫 번째 저격에 실패한 뒤 샌드위치를 먹던 카페는 박물관으로 운영되고 있다. - 선거운동 중인 젊은이들. 사라예보의 인상은 젊은 학생들이 무척 많다는 것이었다.

- 선거운동 중인 젊은이들. 사라예보의 인상은 젊은 학생들이 무척 많다는 것이었다. - 미사에 참례한 프란치스코회 안토니오 성당의 스테인드글라스 ‘태양의노래.’

- 미사에 참례한 프란치스코회 안토니오 성당의 스테인드글라스 ‘태양의노래.’