한국ㅣ세계 교회사

|

[한국] 한국 교회 그때 그 순간 40선 (24) 베르뇌 주교의 활동과 업적 |

|---|

|

[가톨릭평화신문 - 한국교회사연구소 공동기획] 한국 교회 그때 그 순간 40선 (24) 베르뇌 주교의 활동과 업적 조선 교회 첫 시노드 개최하고 사목·신심 활동 체계화에 힘써

1854년 제4대 조선대목구장에 임명

베르뇌(Berneux, Siméon François, 張敬一, 1814~1866) 주교와 조선의 첫 번째 만남은 마카오 대표부에서 최양업과 김대건 신학생에게 철학을 가르쳤을 때였다. 베르뇌 주교의 편지에는 “통킹말 공부에 전념하고 있습니다. 건강은 지금 아주 좋으므로 부지런히 일할 수 있습니다. 그리고 2명의 조선인 학생에게 철학을 가르치고 있습니다.”(1840.10.27. 편지)라고 쓰여 있다.

베르뇌 신부는 1841년 통킹(베트남 북쪽) 지역 선교사로 파견되었으나, 약 3개월 만에 체포되어 사형 선고를 받고 2년 동안 위에(Hué) 감옥에 갇혀 있었다. 언제 사형이 집행될지 모르는 긴박한 상황에서 2년 만에 레베크(Lévéque) 함장의 도움으로 구출되었고, 다시는 통킹에 들어가지 않고 본국 프랑스로 송환되는 조건으로 빠져나올 수 있었다.

그러나 베르뇌는 다시 통킹으로 들어가길 원했고, 파리외방전교회 본부는 중국 선교를 위해 그를 요동으로 보냈다. 그 후로 베르뇌는 만주대목구장 베롤 주교를 도와 11년간 성무 활동을 하다가 보좌 주교로 임명되었다. 오랫동안 주교직을 받아들이지 않다가, 1854년 12월 27일 주교 성성식을 갖게 되었는데, 그때 마침 1853년에 선종한 페레올 주교의 유언장에 베르뇌를 후임자로 지명한 것이 다시 확인되었다. 그리하여 교황청은 그를 갑사(Capsa) 명의의 제4대 조선교구장으로 임명하였고, 그는 주교 성성식 3일 전에 그 소식을 듣게 되었다.

조선 최초의 시노드 열고 사목 교서 반포

베르뇌 주교는 갈등하고 고민했다. 이제 40이 넘는 나이에 새로운 언어와 문화를 익혀 조선에 적응하여 선교할 것인지, 만주대목구에 머무를 것인지로 말이다. 그러나 그는 지병인 담석증 때문에 조선 선교를 거절하려다가, 병이 조금 나아지자 다시 교황청의 명령에 순명하기로 했다.

베르뇌 주교는 1855년 9~10월 조선 입국을 위해 상해로 가서 푸르티에·프티니콜라 신부와 합류했다. 그들 선교사를 맞이하기 위해 홍봉주가 상해에 와있었고, 그들은 뱃길로 요동을 거쳐 서해 인근 조선 국경으로 들어와 장연·해주 등의 육로를 통해 마침내 1856년 3월 27일 한양에 도착하였다.

주교는 처음에 전동(典洞)에 있는 이군심(李君心)의 집에 머물면서 조선어를 배우며 사목을 준비했는데, 담석증이 도지면서 3개월을 고생했다. 병이 좀 나아지자 서울 인근 60여 개 마을을 순회하면서 사목을 시작했고, 이듬해 1857년 3월 조선에 가장 오래 있었던 다블뤼 신부를 보좌 주교로 임명하고, 성성식을 가졌다.

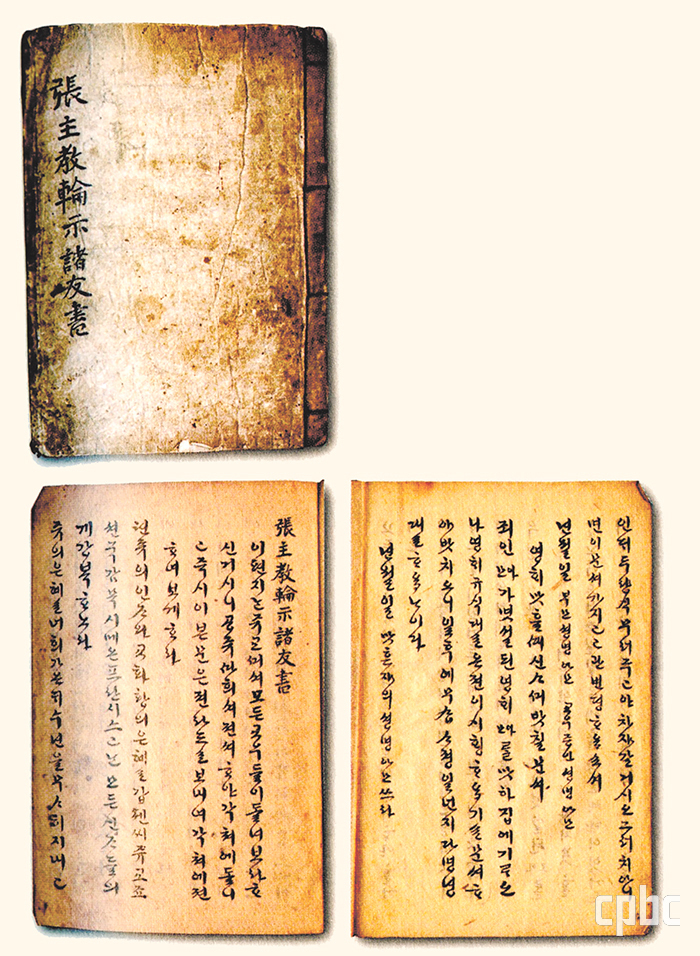

주교 성성식 이후 3일간 최초의 조선 성직자 회의(시노드)를 개최해 「장주교 윤시제우서」(張主敎輪示諸友書)라는 사목 교서를 반포하였다. 서한 형식의 이 교서에는 교우들 신앙생활 지침이 적혀있었다. 미사 참여 때의 복장이나 침묵 등의 엄격한 규율이 들어 있었고, 반면 혼인에서 자녀의 의사를 존중하고, 과부의 재혼을 적극 권하는 등 전근대적인 풍습을 교회가 먼저 타파하는 대목도 있었다.

베르뇌 주교는 최양업 신부와도 관련이 깊다. 베르뇌는 최양업 신학생에게 철학을 가르친 이후, 최양업이 사제품을 받았을 때 그 서약서에 서명을 공증한 만주대목구장 서리이기도 했다. 또 최양업의 첫 사목지 만주대목구에서 베르뇌 신부의 보좌 신부 역할로 7개월을 중국 선교사로 활동했다. 그리고 최양업이 먼저 조선에 들어간 이후, 다시 베르뇌 주교가 조선대목구장으로 1856년에 들어옴으로써 재회하게 되었다.

- 「장주교 윤시제우서(張主敎輪示諸友書)」. 장베르뇌 주교는 1857년 3월에 한국 교회 최초의 성직자 회의(시노드)를 개최하고 그해 8월 「장주교 윤시제우서」라는 사목 교서를 반포하였다. 서한 형식의 이 교서에는 교우들에 대한 신앙생활 지침들이 실려 있다. 출처=「인사이드 한국천주교회」 (한국교회사연구소)

- 출처=「인사이드 한국천주교회」

두 군데 목판인쇄소 세워 천주교 서적 보급

베르뇌 주교는 조선대목구의 체계를 잡아가기 시작했다. 1857년경 신자 수는 1만 5206명으로 나타나고, 1858년에는 예비신자 수가 이전보다 3배나 늘었다. 그러나 베르뇌 주교의 엄격한 정책으로 사본문답 교리서 전체를 외우지 못하면 세례를 주지 않았으므로 세례를 기다리는 예비 신자들이 많았다.

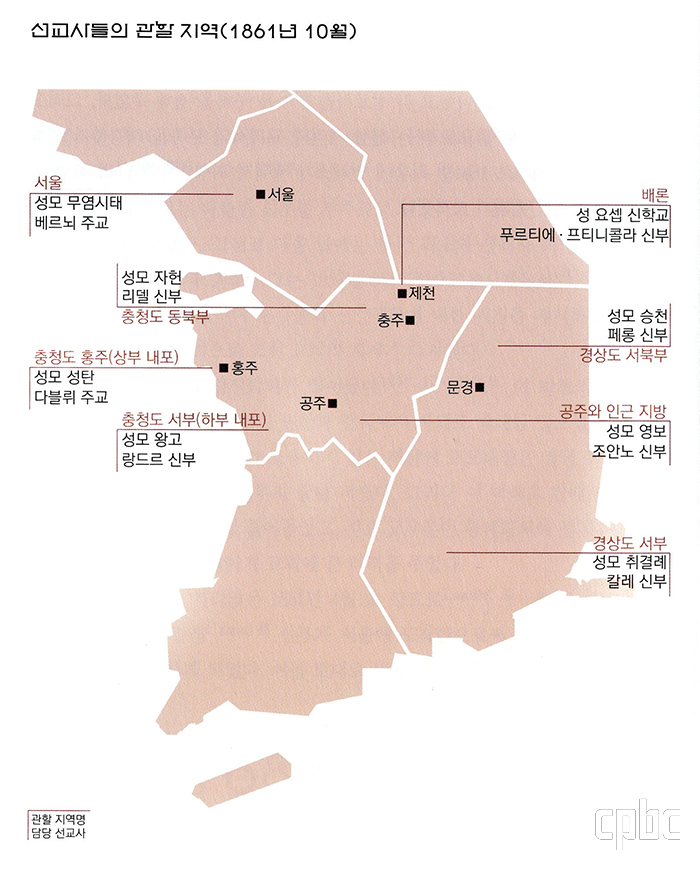

베르뇌 주교는 좀더 체계적인 신자 교육과 신앙생활을 위해서 목판인쇄소를 설치하고, 영해회(오늘날의 보육원) 등을 운영하고자 했는데, 1861년에 한양에 두 군데의 목판인쇄소를 세워 천주교 서적을 보급하기 시작했다. 그러나 안타깝게도 1861년 최양업 신부를 먼저 잃는 아픔을 겪고, 페레올 주교가 김대건을 잃고 성모성심회를 세우면서 성모님께 조선 교회를 의탁했듯이 베르뇌 주교 역시 대목구를 7개 지역으로 나눠 성모 축일로 구역을 명시하여 선교사들에게 맡기고, 자신은 성모 무염 시태 지역인 서울과 경기 지역을 담당했다. 베르뇌 주교는 이 무렵 전동(典洞)에서 태평동(太平洞) 홍봉주의 집에 머물면서 병인박해를 맞을 때까지 있었다.

베르뇌 주교는 늦어도 1863년부터는 북방 선교에 직접 나서기 시작하였다. 부대목구장 다블뤼 주교는 북방의 3개 도가 향후 가장 큰 선교지가 될 것이라는 희망을 전하기도 했다. 1864년 철종의 갑작스러운 죽음과 나이 어린 12살 고종의 즉위로 걱정을 많이 했지만, 섭정인 흥선 대원군은 처음에 선교사들에게 비교적 호의적으로 대해주었다.

부대부인 민씨도 어린 임금을 위해 미사를 봉헌해달라고 청하였고, 고종의 유모는 박 마르타라는 여인으로 천주교 신자였다. 그 무렵 러시아가 조선에 통상(通商)을 요구하였는데, 이 기회를 이용해 천주교의 종교 자유를 얻고자 하는 신자들이 있었다. 조선 정부는 러시아의 남하 정책을 막게 된다면 종교 자유를 허락하겠다고 제안했으나, 베르뇌 주교는 “러시아인들과 국가와 종교가 다르기 때문에 그들을 막을 수 없다”고 답변했고, 조선 정부를 위해서는 최선을 다하겠다는 뜻을 전했다.

1865년에는 조선의 신자 수가 2만 3000명으로 증가하였다. “추수할 것은 많은데 일꾼은 적다”(루카 10,2)는 말씀처럼 선교사가 더 필요했고, 그 해에 4명의 젊은 선교사가 조선에 들어왔다. 베르뇌 주교는 이 4명 외에도 10명의 선교사를 더 청했다. 그만큼 조선 전체에 선교의 물결이 일고 있었다.

당시 베르뇌 주교는 종교 자유와 함께 선교의 희망을 품으며 조선 교회를 낙관적으로 전망했다. 조선에 가장 오래 있었던 다블뤼 주교는 흥선 대원군의 성격으로 볼 때 박해가 일어나면 조선 교회는 다시 일어서기 어려울 만큼 큰 시련이 올 것이라고 예견하고 있었다.

승지였던 남종삼·홍봉주 등이 흥선 대원군과 베르뇌 주교의 중재를 섰다. 그러나 1866년 흥선대원군은 기존의 노선을 변경하여 천주교 박해로 정책을 전환했다.

[가톨릭평화신문, 2024년 6월 16일, 한국교회사연구소] 0 18 0 |

게시판 운영원칙

게시판 운영원칙 Help Desk

Help Desk

-

-

- 얼굴을 가리기 위해 상복을 입은 베르뇌 주교. 리델 주교 작

- 얼굴을 가리기 위해 상복을 입은 베르뇌 주교. 리델 주교 작