- [성지] 초대 조선대목구장 브뤼기에르 주교의 발자취를 따라서 중국 순례기

-

2231 주호식 [jpatrick] 스크랩 2024-05-21

-

‘초대 조선대목구장 브뤼기에르 주교의 발자취를 따라서’ 중국 순례기 (상)

브뤼기에르 주교, 만리장성 넘어 서만자에 머물며 조선 입국 준비

- ‘하느님의 종’ 브뤼기에르 주교

- ‘하느님의 종’ 브뤼기에르 주교자그마치 2년. 우여곡절 끝에 마카오에서부터 중국 땅을 종단하는 데 걸린 시간이다. 프랑스 출신 푸른 눈의 선교사는 드디어 만리장성 북쪽 관문에 당도했다. 청 제국 수도 북경에서 북서쪽으로 200㎞ 떨어진 하북성 장가구(張家口). 정주민과 유목민, 중국과 달단(몽골)을 가로질렀던 경계다. 이곳을 통과해 내몽골과 만주를 지나면 마침내 ‘약속의 땅’ 조선에 갈 수 있다.

은둔자와 순교자의 나라로 향하는 그의 이름은 바르톨로메오 브뤼기에르(Barthélemy Bruguière, 1792~1835, 사진)다. 1831년 9월 9일 조선대목구 설정과 함께 임명된 초대 조선대목구장이요, 모두가 조선 전교가 불가능하다고 마다할 때 결코 포기하지 않고 선교사를 자처한 용기와 사랑의 목자다. 190년이 지난 지금 서울대교구가 시복 추진 중인 ‘하느님 종’이다.

그의 생애 마지막 발자취를 따라 4월 16~21일 중국 북부를 찾았다. 서울대교구 순교자현양위원회(위원장 구요비 주교)가 진행한 순례를 통해 부위원장 원종현 신부와 조화수(베드로) 순교자현양회 회장 등 순례단 20여 명과 동행했다. 16일 북경에 도착한 순례단은 브뤼기에르 주교의 흔적을 좇아 이튿날 장가구로 떠났다. 브뤼기에르 주교의 발자취를 따라 걸은 중국 순례기를 2회에 걸쳐 연재한다.

- 순례단이 2017년경 준공된 서만자교구 주교좌성당 앞에서 기념 사진을 찍고 있다.

- 서만자교구 주교좌성당 내부 사진.

브뤼기에르 주교, 만리장성 넘어 달단 땅으로

“나는 ‘장가구’라고 부르는 문으로 이 성벽을 통과했습니다. 러시아인들이 북경으로 갈 때는 바로 이곳을 통과합니다. 아무도 나를 주목하지 않았습니다. 내가 고용했던 사람들은 아마 나와 내 뒤에 올 사람들이 대담하게 행동하도록 만들기 위해서 나를 모르는 척했겠지요?” (브뤼기에르 주교 「여행기」에서)

1834년 10월 7일 브뤼기에르 주교가 무사히 장가구를 넘어 달단 땅에 닿았다. 장가구는 과거 러시아 상인이 오가던 상업 도시로, 칼간(Kalgan)이라고 불렸다. ‘관문’을 뜻하는 몽골어 ‘칼가’에서 유래한 이름이다. 이곳엔 만리장성 4대 관문 중 하나인 대경문(大境門)이 있다. 문 양옆으로 산줄기를 따라 성벽이 길게 늘어진 모습이 호방하다.

과거 시끌벅적했을 상업 도시 모습은 온데간데없이 대경문 앞은 넓은 광장이 됐다. 문 너머로는 초고층 아파트들이 잔뜩 서 있었다. 여러 생각이 들었다. 문과 성벽은 각기 벽돌색이 조금씩 달랐다. 다른 시대에 지었다는 의미다. 찾아보니 2012년에 보수를 했다. 폭우로 문 오른쪽 벽이 허물어진 탓이었다. 장성은 오늘날에도 계속 지어지고 있었다. 이젠 방어가 아닌 관광을 위해.

- 장가구 만리장성 대경문 너머로 고층 아파트 숲이 보인다.

만리장성을 통과한 직후, 브뤼기에르 주교는 「여행기」에서 이렇게 말했다. “황제(진시황)가 자신의 적들에 대해 아주 잘못된 생각을 가지고 있었다.” 만주족이 장성을 넘어 천하를 다스린 지 어언 200년, 시대상이 드러나는 대목이다.

다만 정정할 사실이 있다. 그가 지나간 장성은 진나라가 아니라 명나라가 쌓았다. 대경문도 청나라 때인 1644년 세워졌다. 문에 걸린 ‘大好河山(대호하산, 아름다운 우리 강산)’ 현판은 1927년 중화민국 장군 고유악이 걸었다. 브뤼기에르 주교 때 시대 풍경이 어땠을지는 오롯이 상상에 맡기며 순례단도 장성을 넘었다.

이튿날인 10월 8일 브뤼기에르 주교는 내몽골(현재는 하북성) 서만자(西灣子)라는 마을에 도착했다. 앞서 도착한 동료 조선 선교사 모방(Maubant) 신부가 반갑게 맞이했다.

- 1926년 고딕 양식으로 지어진 서만자성당이 담긴 사진. 원죄 없으신 성모 성심 수도회(CICM) 제공

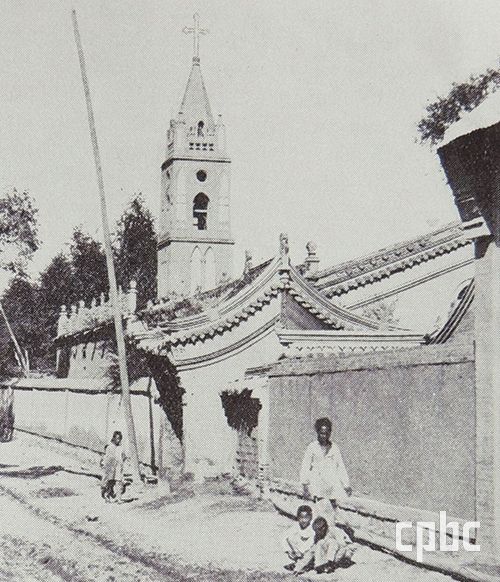

- 브뤼기에르 주교가 머물던 당시 지어진 옛 서만자 성당. ㄱ자 형태로, ‘쌍애당’ 혹은 ‘인자당’이라고 불렸다. 종탑은 1887년 새로 설치된 것이다.

‘조선 선교 전진 기지’ 서만자 도착

“서만자는 꽤 큰 마을이고 거의 모두가 교우들입니다. 이 신입 교우들은 열심한 사람들이며 사제들을 좋아합니다. 그리고 우리를 만나기를 즐거워하는 것 같습니다. 그들에게는 성당이 하나 있었는데, 죽은 황제가 교우들을 유배지로 보내고, 선교사들을 형장으로 보내던 때와 같은 시대에 세워졌습니다. 이 성당은 금세 너무 비좁아졌습니다. 교우들은 현재 훨씬 더 큰 성당을 한 채 짓고 있습니다. 조만간 완성될 것입니다. 이 신입 교우들은 매우 가난하기는 하지만, 자신들이 모은 기금과 동료들의 헌금으로 해내고 있습니다. 이것은 많은 부유한 본당들이 자발적인 봉헌금을 가지고도 다른 이유로 해내지 못하던 일입니다. (브뤼기에르 주교 「여행기」)

서만자는 1700년 복음의 씨앗이 뿌려진 유서 깊은 교우촌이다. 19세기 당시 선교사들에겐 몽골어 ‘Sivang(시방)’이 더 익숙한 이름이었다. 브뤼기에르 주교는 1835년 10월 7일까지 꼭 1년을 이곳 서만자에서 신세 졌다. 조선을 향한 여정 3분의 1에 해당하는 시간이다. 그동안 브뤼기에르 주교는 조선 입국을 위한 재정비를 하고 「여행기」를 정리했다.

- 1926년 지어진 옛 서만자성당 기둥머리가 현재 성당 옆에 방치되어 있다. 성당은 1946년 파괴됐다.

왜 서만자였을까? 조선 선교를 위한 ‘전진 기지’로 적격이었기 때문이다. 한반도는 물론, 북경과도 가까운 위치가 이점이었다. 브뤼기에르 주교는 몇 차례나 밀사를 보내 연행사로 북경에 온 조선 신자들과 연락을 주고 받았다.

무엇보다 서만자는 안전했다. 여행 내내 재치권을 뺏길까 봐 경계하는 포르투갈 선교사들로부터 방해를 받아온 브뤼기에르 주교였다. 그러나 이곳에서 사목하는 선교사들은 무척 호의적이었다. 1827년 북경에서 쫓겨난 선교 사제회, 이른바 라자로회(Lazarist) 사제들이었다. 정확히는 프랑스 라자로회로, 장상인 중국인 설마태오(마두) 신부와 프랑스인 물리(Mouly) 신부는 브뤼기에르 주교를 극진히 대접했다. 신자들도 마찬가지였다.

“이곳(서만자)에서 저는 프랑스에서보다도, 마카오에 계신 신부님(르그레즈와, 파리외방전교회 마카오 극동대표부 경리부장)보다도 더 안전합니다. 교우들은 저희를 어떤 특별한 기쁨을 갖고 대합니다.”(브뤼기에르 주교 「서한집」)

“복음을 전하는 사제에게 중국과 달단에서 안전한 장소가 있다고 말할 수 있다면, 선교사에게는 서만자가 안전한 곳 같습니다.”(「여행기」)

- (왼쪽 위부터 시계 방향으로) 1835년 완공된 서만자성당과 내부, 1926년 새 성당 준공 이후 사범학교로 개조된 모습.

토굴 살던 교우들, 200년 동안 성당 세워

장가구에서 차로 1시간 남짓인 서만자는 산이 많은 척박한 풍경이었다. 한겨울에는 영하 30℃가 훌쩍 넘을 정도로 춥다고 한다. 그래서 산에 스키장이 들어섰다. 2022년 북경 동계올림픽 경기장으로 쓰인 곳이다.

흙이 드러난 산자락에는 구멍이 숭숭 뚫려 있었다. 최근까지도 주민들이 토굴을 파내 기거한 흔적이다. 브뤼기에르 주교도 그리스도인을 잡으려 혈안이 된 관료들을 피해 토굴에 숨은 적이 있다. 무너질 것 같은 폐가들도 보였다. 브뤼기에르 주교는 헌 집에도 피신했다는데, 그땐 더했을 것이다. 토굴도 집도 인기척은 없었다. 대신 인부와 중장비들이 흙먼지를 날리며 공사하고 있었다. 브뤼기에르 주교가 묘사한 활기찬 교우촌 모습과는 사뭇 거리가 멀었다.

- 서만자 신자들이 최근까지 살았던 토굴. 브뤼기에르 주교도 이곳에 몇 달이나 숨은 적이 있다.

브뤼기에르 주교가 조선행 여정 중 가장 오래 지낸 장소인 서만자. 하지만 순례단은 이곳에 충분히 머물지 못했다. 사복을 입은 정부 당직자들의 눈빛이 따가웠다. 20명이나 되는 외국인 신자가 300년 역사 교우촌을 찾은 것이 달갑지 않은 기색이었다.

브뤼기에르 주교가 숨은 토굴과 선교사 묘지는 접근이 금지됐다. 현지 성직자나 환대하는 신자들도 만나지 못했다. 다만 노인 교우 한 명이 인자한 미소를 지으며 “멀리서 와줘서 감사하다”고 했다. 속상한 마음이 눈 녹듯 사라졌다. ‘언젠가 길이 열리겠지’란 기대를 품고 서만자교구 주교좌성당을 둘러봤다.

흙색의 주변 풍광과 달리 푸른빛을 띤 대성당은 크고 웅장했다. 2000년대 자료사진에서 본 성당과는 생김새가 달랐다. 올림픽 개발로 보상금을 받은 신자들이 십시일반해 2017년 새로 세웠다고 한다. 그 모습은 1926년 지은 옛 성당을 본떴다. 지금보다 더 큰, 만리장성 이북 최대 고딕성당이었다. 그러나 1946년 국공내전 당시 공산군에 의해 신학교와 함께 파괴됐다. 현재 성당 마당에는 그때 살아남은 기둥머리가 놓여있다.

- 1902년 준공된 서만자 신학교 사진이 담긴 엽서. 신학교는 1946년 소실됐다.

1960년대 문화대혁명 때는 선교사 묘지가 파헤쳐지고 유골이 유실됐다. 그러나 아무리 심한 고난이 닥쳐도 서만자 교우들은 절망하지 않았다. 마치 한국 교회처럼 말이다. 토굴에 사는 가난한 신자들이 빚까지 지며 돈을 모으고, 손수 벽돌을 빚어 날라 주님의 집을 세웠다. 19세기에도, 20세기에도, 21세기에도. 선교사들 묘지도 새로 단장해 2010년대에 다시 꾸며놨다.

그들이 보여준 불굴의 의지를 지닌 인물이 또 있다. 브뤼기에르 주교다. 조선 선교의 희망을 포기하지 않은 그는 1835년 10월 7일 서만자를 떠났다. 다리가 부었다 가라앉는 병과 동상에 걸려 몸 상태는 좋지 않았다. 하지만 그는 조선을 향해 출발했다.

- 철거 직전인 서만자 사범학교 건물. 1835년 브뤼기에르 주교가 머물던 당시 지어진 성당(쌍애당) 건물을 개조한 것이다. 1926년 새 성당이 준공됐기 때문이다. 건물 오른쪽 끝에 있던 종탑은 사라졌다.

[브뤼기에르 주교가 본 서만자성당]

브뤼기에르 주교가 서만자를 떠난 그 시점, 서만자성당은 완공된 상태였다. 그 모습은 어땠을까. 라자로회에 이어 1865년부터 서만자에서 사목한 ‘원죄 없으신 성모 성심 수도회(CICM)’의 기록을 보면, 성당은 중국식과 서양식 혼합 건물에 ‘ㄱ’자 형태였다. 이름은 ‘쌍애당’, 사람 인(人)자를 닮아 ‘인자당’이라고도 불렸다.

수도회는 1887년 쌍애당에 뾰족한 종탑을 더했다. 수도회 창설지인 벨기에 명물 종탑을 본뜬 것이다. 1926년 성모 성심회가 새 성당을 지으면서 쌍애당은 종탑만 남겨둔 채 일자형 양식 건물로 개조됐다. 그리고 사범학교로 쓰였다. 사범학교 건물은 지금도 성당 서쪽에 남아있다. 학교 현판은 떼어지고 종탑은 사라진 상태다.

순례단은 처음 이 건물을 신학교로 잘못 알았다. 서만자 신학교는 1902년 성당 북서쪽에 큰 규모로 지어졌는데, 1946년 소실됐다. 현재 서만자에 있는 오랜 건물은 대부분 철거 중이다. 사범학교 터도 곧 사라질지 모른다. [가톨릭평화신문, 2024년 5월 19일, 이학주 기자]

‘초대 조선대목구장 브뤼기에르 주교의 발자취를 따라서’ 중국 순례기 (하)

브뤼기에르 주교, 조선 땅 밟지 못하고 내몽골 마가자에서 선종

- 1931년 브뤼기에르 주교 유해를 모시고 장엄 미사를 거행한 심양대교구 주교좌 예수성심대성당 입구 앞에서 순례단이 기념 사진을 찍고 있다.

- 1931년 브뤼기에르 주교 유해를 모시고 장엄 미사를 거행한 심양대교구 주교좌 예수성심대성당 입구 앞에서 순례단이 기념 사진을 찍고 있다.조선을 찾아 말레이시아 페낭에서 출발해 중국을 종단하는 여행을 떠난 지 3년 만인 1835년 10월 7일. 초대 조선대목구장 브뤼기에르 주교는 달단(몽골) 땅 서만자에서 1년간 재정비한 끝에 마침내 조선으로 출발했다. 이듬해 1월 조선과 만주 국경지대에서 조선 신자들과 합류, 얼어붙은 압록강을 건너 비밀리에 입국할 심산이었다. 파리외방전교회 선교사들은 그렇게 매년 겨울, 한 명씩 조선에 들어갈 계획을 세웠다.

그러나 브뤼기에르 주교가 떠난 지 24일 뒤인 1835년 11월 1일, 서만자에 남아 차례를 기다리던 동료 선교사 모방 신부에게 들려온 소식은 기대하던 내용이 아니었다. ‘브뤼기에르 주교가 10월 20일 저녁 8시 15분경 내몽골 마가자(馬架子) 교우촌에서 선종했다’는 비보였다. 혹독한 추위, 지독한 병마와 싸우며 10월 19일 마가자에 도착한 지 하루 만에 찾아온 비극이었다. 향년 43세. 조선 교회 첫 목자는 그렇게 하느님 곁으로 떠났다.

당시 펠리쿠(別拉溝)라고도 불린 마가자는 현재 내몽골 자치구에 속한 적봉시 동산향이다. 서만자교구와 동쪽으로 맞닿은 적봉(赤峰)교구 관할이다. 순례단은 브뤼기에르 주교 발자취를 따라 서만자를 떠나 4월 18일 마가자로 향했다.

브뤼기에르 주교, 마가자에서 선종

서만자에서 하북성과 내몽골 자치구 경계를 넘어 무려 700㎞쯤 가야 마가자에 다다른다. 거침없이 달리는 버스 안에서 「서한집」을 펼쳐 브뤼기에르 주교 생애 마지막 순간을 복습했다.

추위로 병세가 심해져 평소 좋아하던 우유조차 소화하지 못할 정도로 쇠약해진 브뤼기에르 주교. 생애 마지막 날 그는 저녁 식사 후 머리카락을 땋던 중 돌연 머리를 감싸고 비명을 지르며 쓰러졌다. 침상에 누워 괴로워하며 불어로 말한 ‘예수·마리아·요셉’이 유언이 됐다.

브뤼기에르 주교는 그간 고된 여정으로 인해 서만자를 떠나기 전 이미 건강이 악화된 상태였다. 평지가 아닌 곳을 걸을 때는 15분마다 쉬어야 했고, 두통과 구토로 몹시 괴로워했다. “저는 주교님의 죽음을 예견하고 두려워했었습니다.” 곁에서 지켜본 모방 신부 표현이다.

- 1897년 찍은 마가자 브뤼기에르 주교 묘비(위 사진)와 2005년 복원된 묘지.(아래 사진)

비보를 접하고 곧장 마가자에 온 모방 신부가 장례 예식을 주례했다. 장례 미사 후 브뤼기에르 주교의 시신은 마가자 교우들 묘지에 안장됐다. 1835년 11월 21일 복되신 동정 마리아의 자헌 기념일이었다. 모방 신부 요청에 따라 교우들은 무덤에 묘비를 세웠다. ‘탁수(鐸首) 소공지묘(蘇公之墓) 도광 15년 8월 29일립(道光十五年八月二十九日立)’이라 새겼다. ‘초대 조선대목구장 브뤼기에르 주교 무덤, 1835년 8월 29일(양력 10월 20일) 선종’이란 뜻이다. 소(蘇)는 브뤼기에르 주교의 중국식 성(姓)이다.

1931년 조선대목구 설정 100주년을 맞아 주교 유해가 한국으로 이장된 뒤에도 묘비는 자리를 지켰다. 그러나 1960년대 문화대혁명에 휘말려 사라진 것으로 한때 알려졌다. 사실 묘비는 이웃 마을에서 섬돌로 쓰이고 있었고, 선종 170년 만인 2005년 발견돼 본래 위치에 다시 세워졌다. 격동의 근현대사를 고스란히 겪은 비석을 실제로 볼 수 있다는 생각에 가슴이 뛰었다.

- 1912년 지어진 심양대교구 주교좌 예수성심대성당.

- 심양대교구 주교좌 예수성심성당 옛 사진

순례단, 난관에 부딪히다

그런데 뜻밖의 일이 벌어졌다. 내몽골 자치구 정부가 순례단 진입을 막아버린 것이다. 절차에 어긋난 일을 한 적은 없었다. 순례단과 적봉교구 차원에서 각각 방문신고를 했고, 우려할 만한 행동도 하지 않겠다고 알렸다. 그러나 끝끝내 진입 허락은 떨어지지 않았다. 계획했던 마가자와 적봉 주교좌성당 탐방은 무산되고 말았다.

눈치를 살피며 잠시라도 둘러볼 수 있었던 서만자와 달리, 방문 자체가 불가능하다는 사실에 허탈함이 밀려왔다. 특히 새 순례길 개척에 대한 기대가 컸던 순교자현양회 성지 해설사들의 얼굴에 실망한 기색이 역력했다. 그때 서울대교구 순교자현양위원회 부위원장 원종현 신부가 순례단을 격려하며 이렇게 말했다.

“우리 순례가 길을 열어가는 과정이라고 생각합시다. 우리 같은 사람들의 발걸음이 지속되고 관심을 갖는다면 언젠가 문이 열리겠죠. 그 마음을 갖고 꾸준히 발걸음을 지속합시다. 마태오 복음서 7장 7절을 기억하자고요. ‘청하여라, 너희에게 주실 것이다. 찾아라, 너희가 얻을 것이다. 문을 두드려라, 너희에게 열릴 것이다.’”

그 말을 듣자마자 브뤼기에르 주교가 「여행기」에 남긴 문장이 떠올랐다. “내 계획에 맞서게 될 무수한 어려움에 대해 환상을 키우지 않았습니다. 우리가 그들 나라에 갈 수 있다는 사실을 그들에게 확실히 증명하기 위해서는, 가서 그들의 문을 두드려야 합니다.”

과연 순례단이 지금 처한 상황이 190년 전 브뤼기에르 주교와 비슷하게 느껴졌다. 난관 끝에 고대하던 목적지를 눈앞에 두고 결국 멈춰버린 점에서 더욱 그랬다. 그래서 오히려 브뤼기에르 주교를 더 잘 이해할 수 있는 뜻깊은 순례라는 생각마저 들었다. 순례에 함께한 김기혁(베르나르도)씨도 “순례가 계획대로 쉽게 흘러갔다면 오히려 기억에 남지 못할 것”이라며 “브뤼기에르 주교님의 조선 사랑을 더 깊이 체감하고 있다”고 했다.

- 서울대교구 순교자현양위원회 부위원장 원종현 신부가 심양대교구 주교좌 성당에서 우연히 미사에 참여한 중국 동포 신자와 반갑게 인사하고 있다.

- 서울대교구 순교자현양위원회 부위원장 원종현 신부가 심양대교구 주교좌 성당에서 우연히 미사에 참여한 중국 동포 신자와 반갑게 인사하고 있다.브뤼기에르 주교 유해 이송로 따라 심양으로

순례단은 마가자를 건너뛰고 다음 행선지인 요녕성 성도 심양(瀋陽)으로 향했다. 공교롭게 제2대 조선대목구장 앵베르 주교 발자취를 밟은 셈이 됐다. 앵베르 주교도 서만자에서 바로 심양으로 향했기 때문이다. 전임자를 보고 한겨울 내몽골 초원 지대를 건너는 것이 극히 위험함을 깨달아서다.

심양은 북경과 한양을 오가는 조선 사신들이 반드시 들르는 도시였다. 과거 봉천·묵덴·성경 등 여러 이름으로 불린 곳으로, 청나라 초기 수도이기도 하다. 그 위치는 우리 역사에 자주 등장하는 만주 요동(요하 동쪽)이다. 과거 고조선과 고구려·발해가 다스렸던 땅이다. 오늘날에도 동포가 많이 살아 ‘한인촌’이 형성돼 있다.

심양을 찾은 까닭은 1931년 브뤼기에르 주교 유해 이송로에 속하기 때문이다. 1931년 8월 8일 조선대목구가 동몽골대목구에 협조 서한을 보내고, 10월 15일 마침내 서울 용산성당 성직자 묘역에 유해가 묻히기까지 두 달이 걸렸다.

- 1925년 준공된 옛 서울역(경성역) 모습 .

- 1912년 준공된 옛 신의주역 사진. 이곳에서 경성(서울역)까지 의주선이 달렸다. 역사는 1950년 6·25 전쟁으로 소실됐다.

당시 만주와 한반도는 일제가 부설한 철도로 이어져 있었다. 브뤼기에르 주교의 유해는 마가자에서 심양까지 옮겨진 뒤 기차에 태워져 서울로 이동했다. 봉천역(현 심양역)에서 안봉선을 타고 안동(현 단동)역까지 간 다음, 압록강을 건너 다시 신의주역(현 신의주청년역)에서 경의선을 타고 경성역(서울역)으로 향하는 경로였다.

동몽골대목구청이 보낸 유해는 1931년 9월 17일 봉천(심양)교구장 블루아 주교에게 전해졌다. 일제가 심양 근교에서 만주사변을 일으키기 고작 하루 전 일이었다. 유해는 9월 22일 심양역에서 기차에 실려 조선으로 떠났다. 그리고 이틀 뒤인 9월 24일 마침내 서울에 도착했다. 그렇게 브뤼기에르 주교는 선종 96년 만에 그토록 그리던 한국 땅을 밟게 됐다.

- 1910년 준공된 심양역 전경. 1931년 브뤼기에르 주교 유해는 이곳에서 기차에 실려 서울까지 옮겨졌다. 외관은 마찬가지로 일제가 지은 도쿄역과 옛 서울역(문화역서울284)과 닮았다.

가슴 벅찬 역사의 현장인 심양역은 1910년 지어진 서양식 근대 건물이었다. 지금도 새 역사와 함께 기차역으로 쓰이고 있다. 붉은 벽돌과 청동 돔은 1925년 준공된 옛 서울역(문화역서울284)과 닮았다. 도쿄역을 비롯한 일제 초기 건축물의 특징이다. 만주가 여러모로 우리와 깊은 연관이 있는 곳이란 사실을 새삼 깨달았다.

심양대교구 주교좌 예수성심대성당은 유해가 서울로 가기 직전 모셔진 곳이다. 이곳에서 브뤼기에르 주교를 위한 장엄 미사를 거행했다. 순례단은 1912년 지어진 이 웅장한 고딕 성당에 들어가 중국어 미사에 참여했다. 피부색이 다른 외국인 신자도 많이 보였다. 40분이 넘는 강론은 무슨 말인지 알아들을 수는 없었지만, 일부 신자들이 눈물을 흘리며 경청하는 모습이 눈에 들어왔다. 미사 후 통역에게 묻자 가정과 국가에 충성하자는 내용이었다고 한다. 성당 경내를 둘러보니 ‘중국몽’과 ‘중화인민공화국 헌법’ 등에 관한 문구가 여러 군데 적혀 있었다.

심양에서 유해를 태우고 출발한 기차는 1911년 지어진 압록강 철교를 지나 한반도에 들어왔다. 압록강 철교는 반쯤 끊어진 채 지금도 신의주 건너편 국경도시 단동에 남아있다. 6·25 전쟁 때 중국의 북한 지원을 막기 위해 미국이 폭파한 흔적이다. 지금은 ‘압록강 단교’로도 불린다. 예나 지금이나 변함없이 흐르는, 과거와 달리 이젠 건너갈 수 없는 압록강을 바라보며 이번 순례를 되새겼다. 그리고 이 압록강을 건너 조선에 입국한 선교사들의 이름을 떠올렸다.

- 1911년 지어져 6·25 전쟁 때 끊긴 압록강 철교(오른쪽) 너머로 북한 신의주가 보인다. 왼쪽에 있는 온전한 다리는 1943년 준공된 ‘조중우의교’다. 압록강 철교와 함께 파괴됐으나 이후 중국 정부가 복원했다.

압록강 바라보며 브뤼기에르 주교를 생각하다

브뤼기에르 주교의 여정은 결코 실패가 아닌, 미래를 위해 가치 있는 크나큰 도전이었다. 그를 대신해 국경으로 향한 모방 신부는 1836년 1월 13일 조선에 입국한 첫 프랑스인 선교사가 됐다. 그리고 모방 신부가 선발한 조선인 신학생 중 2명은 훗날 한국인 첫 번째와 두 번째 사제가 됐다. ‘피의 순교자’ 성 김대건(안드레아) 신부와 ‘땀의 증거자’ 최양업(토마스) 신부다.

모방 신부에 이어 1836~1837년 샤스탕 신부와 제2대 조선대목구장 앵베르 주교가 잇따라 조선에 들어왔다. 세 선교사는 목자 없이 30년 넘는 세월을 버텼던 양 떼를 돌보다 1839년 기해박해로 순교, 마침내 성인품에 올랐다.

이후로도 더 참혹한 박해를 겪었지만 한국 교회는 무너지지 않고 성장해나갔다. 그리고 동아시아를 넘어 전 세계에 선교사를 파견하는 선도적인 지역 교회로 거듭났다. 브뤼기에르 주교가 1832년 조선을 향해 떠나며 예언한 바가 끝내 이뤄진 것이다.

“가톨릭교회 확장을 바라는 이들에게 조선 선교가 중요시되는 이유가 또 있습니다. 하느님의 섭리로 신앙의 뿌리가 조선에 깊이 내린다면, 조선의 지정학적 위치로 보아 거기서부터 복음의 빛이 북쪽 몽골과 조선 인근 여러 섬으로 전파될 것이기 때문입니다. 복음의 빛은 예소 섬(홋카이도)과 일본에 두 번째로 비칠 것입니다.”(「서한집」)

2031년은 조선대목구 설정 200주년이다. 이때를 전후로 많은 신자가 초대 조선대목구장 브뤼기에르 주교의 발자취를 따라 걷고자 할 것이다. 훗날 그들에게 서울대교구 순교자현양위원회와 떠난 이번 순례가 분명 도움이 될 터다. 190년 전 초대 조선대목구장 브뤼기에르 주교의 여정이 그랬듯이. 「서한집」에 적힌 문구로 순례기를 마친다.

“복음의 씨앗이 이미 백 배의 열매를 맺은 이 낯선 땅에서 장차 복음이 크게 발전할 게 틀림없습니다. 이런 희망이 이루어지도록 하느님께 기도해야 합니다.” [가톨릭평화신문, 2024년 5월 26일, 이학주 기자]

-

추천 1

-

가톨릭문화

성인ㅣ순교자ㅣ성지