세계교회ㅣ기타

|

추기경 정진석 회고록20: 여명(黎明) |

|---|

|

[추기경 정진석] (20) 여명(黎明) 마리아 고레티 성녀가 인도한 성소 “사제가 돼야겠다”

김영식 신부님이 운영하던 연백 성모원에는 신부님의 조카인 김영일 예비 신학생도 함께 생활하고 있었다. 1953년 봄 진석은 부산에 있는 대신학교로 향하는 그와 동행하게 됐다. 김영일 예비 신학생을 배웅하고 자신도 서울대학교 복학에 대해 알아볼 계획이었다.

서울 혜화동에 있던 대신학교인 성신대학은 6ㆍ25전쟁으로 6월 27일 휴교하고 1951년 1월 20일 제주도 서귀포에서 다시 문을 열었다. 석 달 후인 4월 5일 부산 영도에 임시교사를 건축해 이전했다. 이후 1953년 9월 15일 서울 혜화동으로 복귀할 때까지 3년 가까이 피난살이를 했다.

과학자의 길, 흔들려

당시 진석은 참혹한 전쟁을 겪고 죽을 고비를 여러 번 넘기면서 자신이 꿈꿨던 과학자로서의 길에 대해 자문하지 않을 수 없었다. 아무리 좋은 지향으로 연구와 발명의 길에 매진하더라도 과학이 인명을 살상하는 무기가 되는 상황이 기가 막혔다.

사실 진석이 김영식 신부님을 따라 고아원에 갈 때는 세속의 욕심들을 모두 버린 상태였다. 이미 전쟁 중에 진석은 자신을 다 버렸고, ‘나는 죽었다’고 생각했다. 전쟁통에 이미 죽었을지도 모르고 몇 번을 죽을 뻔하고도 이렇게 살아남았으니, 남은 생을 고아들을 위해 애쓰자고 다짐했던 것이다.

마음속에서는 서울대 공대에 복학해서 계속 공부를 해야 한다는 미련도 있었던 것이 사실이다. 당시 상황에서 서울대학교를 졸업하기만 하면 자동으로 출세하는 길이 열려 있었기 때문이다. 하지만 진석에게 이 모든 것들은 이제 무의미하게 느껴졌다.

김 신학생을 바래다주고 오는 길에 진석의 손에는 책 한 권이 들려 있었다. 김 신부님을 도와 통역하던 중 미군 군종 신부님 사무실 책장에 꽂혀 있던 책 중 눈길이 가던 책이었다. 「성녀 마리아 고레티」. 진석은 기차 안에서 별생각 없이 영문판인 이 책의 첫 장을 넘겼다.

“아순타! 우리 이곳을 떠나는 게 좋을 것 같소.” 루이지가 말했다. 그러나 아순타는 허리를 구부린 채 아궁이 안에 타다 남은 것들을 주어 모으기만 할 뿐 대답이 없었다. 불은 잘 타고 있었고, 아이들은 화롯가에 모여 앉아 손을 펴고 불을 쬐고 있었다….

책은 마치 소설처럼 시작했다. 앞으로 일어날 일들을 예상하게 하고 주인공들의 성격을 드러내면서 독자들에게 흥미를 돋워 줬다. 진석은 책을 읽으면서 눈을 뗄 수가 없었다. 마지막 페이지를 읽고 책장을 덮었을 때 가슴이 먹먹해졌다. 고레티 성녀의 마음과 그분의 백옥같이 순수한 믿음, 하느님에 대한 큰 사랑이 진석 자신이 느끼는 것처럼 온몸에 전달됐다.

‘마리아 고레티’의 이야기는 그의 영혼에 크고 환한 빛을 비췄다. 희미하던 새벽의 어둠이 해가 뜨면서 사라져 모든 것이 명확해지는 느낌이었다. ‘사제가 돼야겠다.’

진석은 결국 세속에 대한 기대와 희망을 버리고 결심하기에 이르렀다. 인생은 어쩌면 선택에 달려 있다 해도 과언이 아니다. 진석은 인생에서 중요한 선택을 한 것이다. 그렇게 진석은 서울행 기차 안에서 성녀 마리아 고레티와 깊은 인연을 맺게 됐다. 번역하려고 마음을 먹고 영문판 ‘마리아 고레티’의 한역을 시작했다.

사실 진석에겐 예전부터 책을 읽는 것이 가장 큰 행복이고 기쁨이었다. 그는 책을 통해 새로운 지식을 쌓고 새로운 경험을 하는 것이 마치 낯선 곳을 찾아 여행을 떠나는 것 같이 느껴졌다. 진석에게는 책을 통해 많은 사람을 만나고 대화를 나누는 것은 큰 즐거움이었다. 책을 통해 알게 된 것을 다른 사람들과 나눠야겠다는 생각도 확고했다. 누군가에게 작은 도움이 된다는 생각이 그를 기쁘게 하기 때문이다.

진석이 마음속으로 신학교행을 결정한 뒤 유일하게 마음에 걸린 것은 바로 어머니였다. 홀어머니를 버려두고 신학교에 들어가는 것은 가장 노릇을 해야 하는 진석에게 쉽지 않은 선택이었다. 하지만 어머니는 오히려 담담하게 아들의 결정을 존중해줬다. 곧장 명동성당으로 주교님께 입학 허락을 받으러 간 어머니께 노기남 대주교는 처음에는 안 된다고 거절했지만 이내 어머니의 뜻을 받아들였다.

“루치아! 어떻게 혼자 살려고 해. 그래도 루치아 뜻이 정 그렇다면 마음대로 해!”

어머니나 주교님이 끝끝내 반대하셨다면 신학교에 갈 수 없을 것이라고 진석은 생각했다. 그것도 주님의 뜻이라 믿었다. 그러나 두 분의 허락을 얻은 진석은 1954년 봄, 혜화동에서 다시 문을 연 대신학교의 입학생이 됐다. 꽁꽁 언 땅이 녹고 새날이 오고 있었다.

번역의 기쁨

신학교에 입학한 후에도 한참을 잊고 있었는데, 1955년 한공렬 학장 신부님이 불렀다. “이거 자네의 책이네.”

건네받은 책을 보고 진석은 2년 전 번역한 「마리아 고레티」가 출간됐음을 알게 됐다. 그런데 책의 저자는 다른 사람의 이름이 있었다. 당시 학장 신부와 가톨릭출판사 사장 윤형중 신부가 상의 끝에 신학생 이름이 출판물 저자의 이름으로 나오게 되면 성소에 도움이 되지 않을 것으로 판단, 책에는 다른 사람의 이름을 넣었다고 한다.

이후에도 교회 신앙 서적이 전무했던 당시 진석이 번역한 원고를 바로 출판하기도 했는데, 그럴 때마다 본인의 이름이 아닌 다른 사람의 이름으로 나왔다. 「마리아 고레티」 는 서울 「경향잡지」에 연재됐다. 마리아 고레티를 시작으로 책 번역과 저술의 긴 여행이 시작된 셈이었다. 마리아 고레티와의 인연은 시간이 아주 오래 흐른 후에도 계속된다.

1968년부터 로마 유학 중이던 정진석 신부는 1970년 7월 미국에서 휴가를 보내던 중 당시 미국 교황대사로부터 주교 임명을 수락하겠느냐는 서신을 받게 된다. 그 서신을 받은 날이 바로 마리아 고레티 성녀의 축일인 7월 6일임을 확인한 그는 전율했다.

[평화신문, 2016년 10월 16일, 허영엽 신부(서울대교구 홍보국장)] 0 2,931 0 |

게시판 운영원칙

게시판 운영원칙 Help Desk

Help Desk

- 성녀 마리아 고레티(1890∼1902, 이탈리아, 동정 순교자).

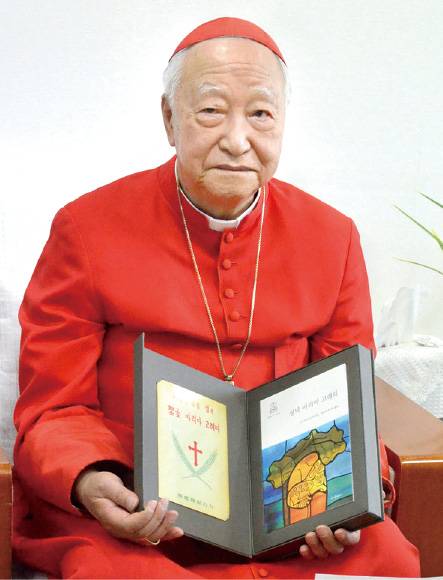

- 성녀 마리아 고레티(1890∼1902, 이탈리아, 동정 순교자). - 정진석 추기경이 지난해 12월 7일 가톨릭출판사로부터 선물 받은 자신의 첫 번역서 「성녀 마리아 고레띠」 초판 표지와 개정판 표지를 들고 기념 촬영을 하고 있다.

- 정진석 추기경이 지난해 12월 7일 가톨릭출판사로부터 선물 받은 자신의 첫 번역서 「성녀 마리아 고레띠」 초판 표지와 개정판 표지를 들고 기념 촬영을 하고 있다. 당시는 종이가 귀해, 편지지를 얻어 번역했다. 시간 가는 줄 모르고 번역한 원고는 보기 좋게 간추려 김영식 신부님 책상 위에 올려뒀다. 태어나 처음 작업한 번역물이었다. 김영식 신부님께서 번역 원고를 읽고 눈물을 많이 흘리셨다는 얘기를 접한 것은 한참 후였다.

당시는 종이가 귀해, 편지지를 얻어 번역했다. 시간 가는 줄 모르고 번역한 원고는 보기 좋게 간추려 김영식 신부님 책상 위에 올려뒀다. 태어나 처음 작업한 번역물이었다. 김영식 신부님께서 번역 원고를 읽고 눈물을 많이 흘리셨다는 얘기를 접한 것은 한참 후였다.